抖音没有开小店可以直播特产吗 抖音小店异地直播卖货可以吗

一. 山西省 太原 小店区 太原仿古铁器

二. 重庆市 开州区 开县龙珠茶

"龙珠茶"主要生长于:重庆市开县敦好镇龙珠村龙珠寺一带,此地海拔800-1200米,土壤肥沃、环境优美、山青水秀、云雾缠绕是产好茶的最佳地势。

特定品质

龙珠茶素有“形美、色绿、香浓、味醇,味绝佳、无杂卉”之称。龙珠茶的主要营养成分:属于天然的有机食品,含有蛋白质、氨基酸、茶多酚、可可碱、茶碱、氨茶碱、糖类与脂肪类等种维生素物质。主要功效:提神醒脑、明目、生津止渴、清热、消暑、解毒、消食、去肥腻、降血脂、抗辐射等众多保健功效。

文化典故

据《开县县志》记叙:“开县种茶始于汉朝,兴于唐朝,凡山皆产茶,品质优。”清嘉靖《夔州府志》载:“开州城北四里‘茶岭’之茶,味绝佳,无杂卉。”在宋、明时期,由于我国东南茶叶生产的发展,茶叶经济中心也逐渐由西南向东移,朝庭对四川茶叶并不重视,在这一时期开县茶叶少有资料记叙,无从查考。 清朝时期开县茶叶生产发展经历了发展、衰败、再发展的过程。据《开县县志》记载:“清康熙四年,龙珠茶被朝庭列为贡茶,茶叶生产由此而得以发展,全县产茶2000担,主产于正坝、大进、温泉、岩水等地;而至咸丰年间毁之无存,清末得又得以复苏。”这一时期与开县毗邻的城口、达州等地的茶叶生产发展迅速、产销两旺。主要生产晒青、炒青和粗茶。由此看,清朝开县的茶叶生产有一定发展,尤其是龙珠茶、大进早茶、锁口茶等名优茶相继恢复发展。茶叶销售一是“边引”销甘陕,二是“腹引”销下江,三是就近销万县、重庆等地。据清代甘桂林等《云阳县乡土志·商务》记载:“进口货物表。货物名色:茶;产地何由:开县、城口……贩运何若:水陆。”说明开县“腹引”茶一部分是经过云阳。 民国前期,开县茶叶生产已有相当规模,到民国30年,产茶430吨,民国37年产茶过500吨,在川东茶区与城口县双双成为万担产茶县。这个时期,茶叶主要是销下江,其次才销甘、陕。在抗日战争时期,由于连年战争,茶叶生产遭到严重破坏,到1949年,全县仅产茶140吨。主要生产晒、炒青。以本地销售为主。 解放后,党和政府十分重视茶叶生产,加大了对茶生产的投入,使开县茶叶焕发了青春。经过建国初的恢复,1960年茶叶面积800公顷,产茶215吨;1970年发展到2333公顷、产茶300吨;七十年代后开始发展红碎茶,至1983年,红碎茶达250吨,1985年达茶园面积2533公顷、产茶1000吨。1978年开县被列为全国产茶基地县。1984年由外贸统购统销。

三. 山西省 太原 小店区 山西小窝头

引文中的“杂粮面”,就是玉米面中加入黄豆面等形成杂合面,其蒸制品,在明清时叫窝窝,清末民初才开始叫窝窝头。相传1900年慈禧逃往西安,刚入境山西,就饥肠辘辘。此时前不着村,后不着店,看见有个叫贯世里的逃难者正在啃窝窝,慈禧就拿了吃起来,倍觉香甜。问何物,答:“玉茭子面做的窝窝”。慈禧说,此是进山西吃的第一口,就叫窝窝头吧,意思是个领头的食品(张寿臣《窝头论》)。慈禧到乔家大院时,乔致庸以八碗八碟接驾,最后一道主食,为其上了穷苦百姓吃的菜窝窝。《中国历代御膳大观》记载,慈禧回京后要吃窝头,御厨做了一个,老佛爷食不下咽,怒杀厨子。后来老厨师在玉米面里加入糖和栗粉,做成小窝头,慈禧吃得上口,说:“总算吃到当时的窝头了。”于是小窝头便成了皇宫御点、晋馆名品,北京仿膳饭庄、太原全晋会馆有传承此技。

旧社会,穷苦百姓能吃上一顿窝头也属不易,有这么一幅对联“别家过年二上八下,我家贺岁九外一中”(《清末民国讽喻联集》),其中的二上八下,指包饺子,九外一中则是捏窝头的动作,是说过年人家吃饺子、自己吃窝头。穷人家平日里吃的多是“糠面窝窝”、“草籽窝窝”,还有的要掺杂野菜充饥。解放后经济恢复,窝头逐渐成了山西人的一日三餐主食。文革期间,1三次访问大寨,和社员一起吃的就是玉米面窝头。再好的东西,也经不住天天吃,容易吃伤胃口。老百姓想办法变换花样,晋南就有了柿子窝头,从南到北也有了枣窝窝、菜窝窝。

改革开放后,人们的饮食生活得到了前所未有的丰富发展,窝头在一日三餐中一度消失。现在窝头受到人们的追捧,不仅仅是忆苦思甜,更在其营养价值。玉米中含有较多的粗纤维,当点心食用,有助于肠胃蠕动,益于健康。它含有一种长寿因子——谷胱甘肽,具有恢复青春,延缓衰老的功能。玉米中含的硒和镁均有防癌抗癌作用,谷氨酸还有一定健脑功能。

进入新世纪,山西小窝头这一名点在酒店发展也达到了一个新阶段,太原全晋会馆推出的名菜“鹅肝牛肉小窝头”最具代表,据说该店迄今年8月底的32个月内已售出近58万只小窝头,被称为“黄金小窝头”。黄金小窝头好吃,究其因有四美,一是原料要鲜,选用水磨细粉,营养充足,口感细腻;二是品相要美,上尖而下圆,外实而中空,形似将军之帽,色似帝王之袍;三是佐味要好,鹅肝入味,牛肉剁粒,吃之筋道,闻之鲜香;四是趁热取食,借西餐烹技,铁板为器烧鹅肝牛肉,再置新出笼的窝头,趁热端给顾客,即食足美矣。

四. 重庆市 开州区 开县肉兔

近年来,开县肉兔产业发展尤为迅速,全县规模养殖场(户)735个,建成了九龙山、南门等37个重点基地乡镇,年出栏肉兔达1000万只以上,养殖量和出栏量位居重庆市第一,已成为全国的肉兔养殖大县之一,是重庆市首批出口食品(兔肉)农产品质量安全示范区之一,形成了良种繁殖、商品兔养殖、产品收购加工与销售的产业化格局。

一直以来,开县工商局立足职能,深入推进商标品牌战略,积极培育县域特色农产品商标,切实服务地方经济发展。“开县冰薄月饼”“开县水竹凉席”等5个地理标志商标成为开县的靓丽名片,闻名四方,“开县肉兔”成为开县一张新的地标名片

五. 重庆市 开州区 开县锦橙

开县锦橙多次被评为“优质农产品”、“名牌农产品”,渝开牌锦橙还获得国家绿色食品标志认证。良好的品质带来了广阔的市场前景,其产品不仅供应国内市场,还远销中国香港、俄罗斯等10多个国家和地区。投资的国内外客商也多了:联合国粮农组织投资120万美元,新建良种母本园4公顷,改良果园300公顷,建立储藏周转库,引进自动处理生产线,对锦橙进行全新的锦橙采后商品处理;澳门恒河集团正式签约销售锦橙5000吨。

开县用科技打造“中国锦橙第一县”,已建立起了20个乡镇生产基地,各种名优特新品种品系50多个。良好的品质带来了广阔的市场前景,目前,开县锦橙已远销中国香港、俄罗斯等10多个国家和地区。

开县种植柑橘虽然有上千年的历史,但以前由于基础弱、规模小、柑橘单产低,规模效益差,对外地客商和企业缺乏吸引力。2003年,县里提出了用科技打造“中国锦橙第一县”的战略目标,经过多年的科研攻关、试验示范,目前全县形成了优质果品苗木园、良种母本园、高产示范园“三园一体”结构。先后建立起了以长沙镇为中心的20个乡镇生产基地,引进、推广锦橙、夏橙等名优特新品种品系50多个。

开县锦橙作为橙中之佼佼者,已具有了明显的品牌优势。

1978年,开县锦橙72-1获四川省重大科技成果三等奖,并自这年以来,该品种连续4年在全国柑桔鉴评中荣登锦橙组榜首。

1985年至1989年,开县锦橙两次获农业部“优质农产品”奖;1995年在第三届全国农业博览会上,开县锦橙荣获金奖。

1999年,经国家工商局批准,开县注册“渝开”牌系列优质锦橙商标;在99中国国际农业博览会上,“渝开”锦橙获“名牌产品”称号;2000年“渝开”牌锦橙荣获重庆名果称号。2001年,开县“渝开”牌锦橙成为获得国家绿色食品标志使用证书的锦橙品牌。一系列殊荣,使“渝开”牌锦橙闻名遐迩,蜚声海内外。自上世纪90年代起,开县锦橙就闯出国门,销往香港、俄罗斯等10多个国家和地区,其优良品质,令国内外专家为之倾倒。联合国柑桔开发专家斯达福特品尝开县锦橙后,竖起大拇指说:“这样好的果子,在中国我还是第一次见到。”1989年,国际柑桔学会理事长、华中农大教授章文才赴开县考察,对开县锦橙连连称赞。2003年9月,南非柑桔专家英特利应重庆恒河果业有限公司邀请,在重庆市农业局、澳门恒河公司和广东仙果水果公司陪同下来到开县考察柑桔生产情况,对开县锦橙的品质也赞不绝口。

开县锦橙生产地域范围介于东经108°08'-108°34'与北纬30°55'-31°18'之间。北邻城口县,东邻巫溪县、云阳县,南接万州区,西与四川省宣汉、开江两县接壤,幅员面积3959平方公里,耕地面积6.6112万公顷。或者是自然的造化,开县在地图上所呈现的形状就是一片锦橙叶。北高南低,地貌特征为“六山三丘一分坝”,特别是三浬河谷地带即浦浬方向的长沙镇、南门镇、赵家镇、岳溪镇、渠口镇,江浬方向的镇东街道、大德乡、竹溪镇、临江镇、中和镇,东浬方向的丰乐街道、郭家镇、白鹤街道、厚坝镇、金峰乡等15个乡、镇、街道,海拔175-550米,年均温18.5℃,是锦橙生产最适宜区。

六. 重庆市 开州区 龙珠贡茶

七. 重庆市 开州区 香绸扇

八. 重庆市 开州区 开县香辣豆瓣酱

特点:色泽金红,香辣醇柔,鲜咸味厚,滋润亮油,风味奇隽,广泛用于各种冷、热菜式及风味小吃之中。

九. 山西省 太原 小店区 清和元头脑

大原的头脑是博山先生想出来的。傅山字青主,出生于太原市北郊区的西村,医道很好,人们称他“仙医”。他写的医书有《傅氏女科》。太原市大宁堂药店的名药“二仙丸”。“和合丸”,当初就是用傅山先生的处方来配制的。

傅山在头脑中也配了两味草药——黄芪和良姜,这是头脑与别的饮食不同之处。

黄芪味甘、性温,功能是补脾胃、三焦而健肺,体气虚弱者用之最有效。产于山西绵山者,温补力强,叫做绵芪,良姜味辛、性热,有温中、下气、消食等作用,医家疗胃病用良姜治外寒、干姜治内寒。良姜产于广东高州(原府治在今广东茂名)者质量最佳,叫做高良姜。傅山加配这两种草药,就是为了预防和治疗脾虚胃寒。

头脑可以说是一种滋补剂。除头脑一定是在早晨,越早越好;从前的饭馆,都是在清晨挂上灯笼卖头脑的。这对就餐者来说,等于进行一阵晨间运动,既有滋补之效,又取锻炼之功,一举而两得,这正是傅山发明头脑的主要用意。由于辗转传播,头脑生意曾扩展到归绥(今内蒙古呼和浩特)一带。

头脑从表面上看去,只是一碗不稠不稀的糊汤里泡着几块羊肉。因之也有人叫“头脑汤”。其实头脑的成分还是比较多的,有羊肉、羊髓、酒糟、煨面(炒过的面粉)、藕根、长山药,连同黄芪、良姜共计八宗,叫做八珍场。吃的时候,佐以腌韭,好象服药的引子。

羊肉味甘、性热,有补虚、开胃的作用,自医圣张仲景就用它治寒疝腹痛和产后腹中不舒,这正是由于它能够温脾缓中的缘故。羊肉配以清热化痰的藕和补脾除湿的山药,就成了一剂温补而不腻、清醇而可口的药饵(傅山先生好用药解二字,就是掺药物于食品、凭食物祛病保健)。

傅山先生擅书法,有人称赞他是清朝初年第一写家。他给经营头脑、杂割的这家饭馆题了“清和元”三个大字的牌匾,三个大字的上边又写了“ 头脑杂割”一行四个小字 。傅山是一位具有强烈爱国思想的爱国主义者,他热爱以朱元璋为正统的明朝,反对清朝和元朝(特别是清朝)的皇帝,他取头脑之名就是要让大家杂割清和元的头脑,让人们天亮前打着灯笼前来是取天不欲明人欲明之意。

清和元在百余年前 ,由阳曲回族朵家经营 ,地址在太原南城区南仓街。建国后扩大营业,移到今天的新址——一桥头街。每年一过国庆,头脑便上市,许多人慕名而来、生意极好。

傅山 (1607~1684)傅山(1607——1684年),字青竹,后改青主,别号颇多,诸如公它、公之它、朱衣道人、石道人、啬庐、侨黄、侨松等等,不一而足。先世居大同,后徙于忻州,逮至其曾祖傅朝宣移居太原阳曲(今太原北郊)西村。傅山世出官宦书香之家,家学渊源,先祖连续七八代有治诸子或《左传》、《汉书》,卓然成家者。曾祖傅朝宣曾为宁化府仪宾、承务郎,祖父傅霖累官山东参议、辽海兵备,颇有政绩,其父傅子谟终生不仕,精于...... 详细>>>

傅山 (1607~1684)傅山(1607——1684年),字青竹,后改青主,别号颇多,诸如公它、公之它、朱衣道人、石道人、啬庐、侨黄、侨松等等,不一而足。先世居大同,后徙于忻州,逮至其曾祖傅朝宣移居太原阳曲(今太原北郊)西村。傅山世出官宦书香之家,家学渊源,先祖连续七八代有治诸子或《左传》、《汉书》,卓然成家者。曾祖傅朝宣曾为宁化府仪宾、承务郎,祖父傅霖累官山东参议、辽海兵备,颇有政绩,其父傅子谟终生不仕,精于...... 详细>>>

十. 山西省 太原 小店区 剔尖

剔尖两端细长,中间部分稍宽厚,白细光滑,软而有筋,浇上浇头,再配以调味佐料,食之十分可口,是晋中民间主要面食之一。

在人们日常生活中,由于剔面工具不同,剔尖的种类很多。如用木匙、竹类筷或铁匙、铁尖筷剔制的称"剔类";用大海碗、竹类筷剔制成的称"便类";而用瓷盘、竹类筷剔制成的则称"转盘拔尖"等,花样繁多,各具特色。

其次是剔尖相传清乾隆年间,榆次一个名叫常万达的,在恰克图城开设的"四乡联号商行"中的饭庄里,专营山西面食剔尖等,使剔尖一举成名。由于剔尖有着浓郁的地方特色,且制作简便,食之可口。所以,剔尖不仅在国内流传甚广,而且传入海外许多国家和地区。

剔尖,是山西人午餐食谱中的精品。白面可剔,高粱面(一般要加榆皮面)可剔,杂粮面也可剔。红面剔尖(也称剔拨股),旧时为中部居民的主要午餐之一。一名高手,利用特制拨板、铁筷剔出的红面剔拨股,粗细只有0.5厘米左右,半个小时即可供十几个年轻后生同时进餐。剔尖技艺之高,速度之快,令人咂舌。白面剔尖,更是中部家庭妇女的拿手好戏,较红面剔尖速度更快,变化更大。白面剔尖要在特制的铁板(居民称“剔面板子”)上用特制的铁筷来剔。高手剔出的剔尖,呈中间圆、两头尖形状,有的用特殊技巧还可剔出宽于铁板2~3倍的长剔尖来。技艺在于面条离铁板的一瞬间,用筷头顺势将面拉长,用筷尾快速拨离铁板。这是面食之乡家庭妇女的一绝。太原一带及介休民间称剔尖为“八(拨)姑(股)”,并有李世民之堂妹八姑创此面食的传说。变尖、拨鱼、转盘剔尖等,是由剔尖发展演变而来的,都是中部居民讲究的面食。过去,有钱人家大多讲究吃“三合面”剔尖。这种剔尖,粗细匀称,软硬适宜,配上小炒瘦猪肉浇头,是上好的传统面食

推荐特产

云南昆明南屏街特产 昆明南强街哪里有特产

云南昆明南屏街特产 昆明南强街哪里有特产的详细介绍及图片!...

农家特产鸭 正宗安徽农家鸭

农家特产鸭 正宗安徽农家鸭的详细介绍及图片!...

金昌特产冬季有哪些可以带走 金昌特产有哪些值得带走的

金昌特产冬季有哪些可以带走 金昌特产有哪些值得带走的的详细介绍及图片!...

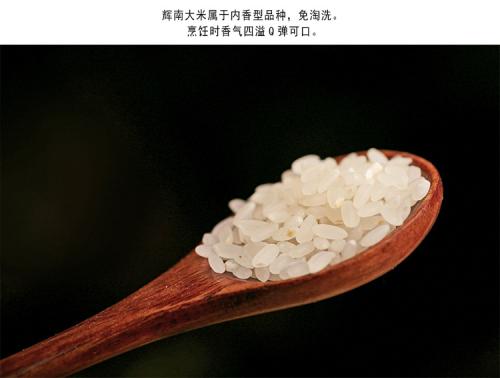

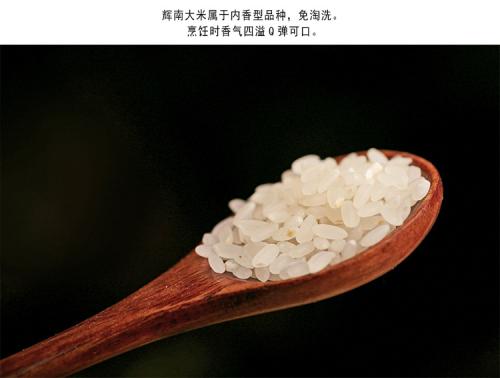

苗乡特产长粒香大米 长粒香大米哪里的

苗乡特产长粒香大米 长粒香大米哪里的的详细介绍及图片!...

美国中国特产大全 美国必买17种购物清单

美国中国特产大全 美国必买17种购物清单的详细介绍及图片!...

贵州纳雍县的特产 贵州纳雍最出名特产

贵州纳雍县的特产 贵州纳雍最出名特产的详细介绍及图片!...

广西河池特产春季菜类有哪些 广西河池特产美食介绍

广西河池特产春季菜类有哪些 广西河池特产美食介绍的详细介绍及图片!...

大理白族特产美食 大理的好吃的特产

大理白族特产美食 大理的好吃的特产的详细介绍及图片!...

澳门有哪些值得买的特产品类 澳门干货特产有哪些

澳门有哪些值得买的特产品类 澳门干货特产有哪些的详细介绍及图片!...

农村销售特产有哪些 农村土特产哪些最好卖

农村销售特产有哪些 农村土特产哪些最好卖的详细介绍及图片!...

东北特产碎干豆角 山货特产东北干豆角

东北特产碎干豆角 山货特产东北干豆角的详细介绍及图片!...

上海特产零食礼盒 上海特产零食100种

上海特产零食礼盒 上海特产零食100种的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com