一. 湖北省 恩施州 来凤县 花皮蛋

花皮蛋又称皮蛋、汴蛋、灰包蛋(制作的时候,外面有一层灰包着,很形象的名字!)等,口感鲜滑爽口,色香味均有独到之处。是我国一种传统的风味蛋制品,不仅为国内广大消费者所喜爱,在国际市场上也享有盛名。

经过特殊的加工方式后,松花蛋会变得黝黑光亮,上面还有白色的花纹,闻一闻则有一种特殊的香气扑鼻而来。

经过历史的演变,花皮蛋和咸鸭蛋已经成了我国最受欢迎的风味蛋,也逐渐形成了端午节吃两蛋的习俗。每每到了端午节,除了传统的粽子以外,咸鸭蛋和花皮蛋也成了馈赠亲友的佳品!

花皮蛋,不但是美味佳肴,而且还有一定的药用价值。王士雄《随息居饮食谱》中说:“皮蛋,味辛、涩、甘、咸,能泻热、醒酒、去大肠火,治泻痢,能散能敛。”中医认为皮蛋性凉,可治眼疼、牙疼、高血压、耳鸣眩晕等疾病。

花皮蛋的传统制法,几乎都用到中药密陀僧,但皮蛋中的铅含量使人望而生畏。现在人们己研制出了无铅皮蛋的制法,爱吃皮蛋的人们,不必为铅中毒而担心了。

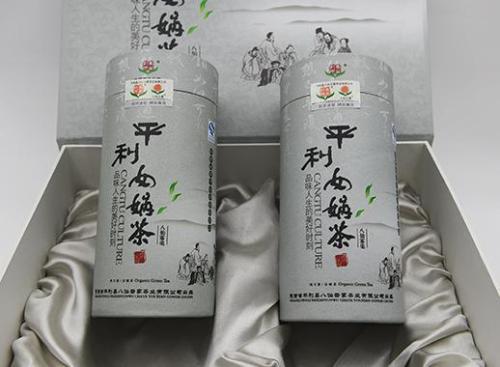

二. 湖北省 恩施州 利川 龙潭香梨

利川在海拨1000米以上,水果成熟较附近县市晚,有效地错过了水果成熟高峰期。利川梨具有果大、肉厚、皮薄、汁多、鲜脆、味甜等特点。特别是利川梨的甜脆细腻,远近闻名,倍受恩施、万县州等地消费者喜爱。

鲜食利川梨有润肺凉心、清痰降火、解疮毒、酒毒之效。现主要品种有长十郎、湘南、王冠、二宫白、金水、太白、明月等。主要分布在市园艺场、西城、元堡、凉雾等地,年产500吨以上。

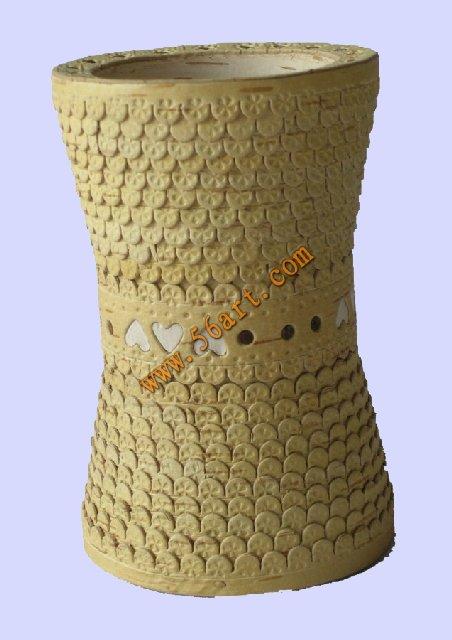

三. 湖北省 恩施州 恩施市 生漆

恩施生漆与世界名漆——“坝漆”品质一样,有语赞曰:“看着像清油,照见美人头,摇动琥珀色,提起钓鱼钩。”生漆是恩施市传统的经济林品,分家生品种和野生山漆树两大种,通俗称为中、小木漆和山大木漆。

四. 湖北省 恩施州 恩施市 恩施紫油厚朴

恩施紫油厚朴为地理标志保护产品。恩施紫油厚朴是湖北省恩施州的传统名贵中药材,因主产区位于双河乡双河桥, 图1 恩施紫油厚朴

.又名“双河厚朴”。恩施州栽培历史悠久,产品质优、色紫、油润,故称“紫油厚朴”。恩施市双河桥的紫油厚朴最为著名,数量多,树龄长,被誉为上品。2005年8月被批准为国家地理标志产品,获得保护。.

恩施是紫油厚朴原产地,也是中国厚朴的集中产区。恩施市双河乡(200 图2 恩施紫油厚朴基地

.1年乡镇机构合并,双河乡合并到新塘乡.)厚朴种植历史悠久,该乡水杉坝农民16世纪就开始栽种厚朴,并世代相传。《施南府志》载“凡生儿育女,须栽厚朴一坡(一般100余株),待儿女长大成人,砍伐剥皮,经加工后出售,以备婚嫁用物”,如此代代相传至今。因此恩施双河产的厚朴树龄长、皮厚、香气浓、油性重、质量好。通过在恩施多处发现的公元1841年(清道光21年)刻有府县颁布的种桑、植桐、栽漆、育厚朴、播乌桕劝令的石碑,可以看出,清代当地0已经对厚朴的种植进行指导。20世纪70年代,国家在厚朴主产区建立了湖北恩施(双河)、四川都江堰、广西资源、浙江景宁四个万亩厚朴基地,恩施双河为其它产区提供了大量厚朴种子、种苗。厚朴的种植、加工一直是当地农民的主要经济来源之一。

20世纪初,双河厚朴已远近闻名,引来了湖北、湖南、四川、江西等地客商,他们长年驻地加工、收购和外销,并且将周边相邻县市的厚朴集中在水杉坝加工,产品由各地药商运到沙市、长沙、武汉后,再整装出口香港、日本及东南亚等地,形成了厚朴收购、加工、销售集散地。当时的商品加工质 图3 紫油厚朴基地

.量、规格要求相当规范,操作技术要求严格,并形成了一套严格、独特的采收、加工技术。

20世纪70年代国家投资在建设了四大厚朴药材基地,恩施万亩紫油厚朴基地是其中之一。

20世纪80年代中期由于厚朴市场行情飙升,当地农民无节制的砍伐,导致厚朴面积锐减,至20世纪90年代初,恩施成年厚朴林留存面积不足万亩。而厚朴采收年限在15年以上,造成接下来10多年内,紫油厚朴有名无货的尴尬局面。

2001年厚朴同时列入国家和湖北省科技攻关计划,2006年厚朴又被列入“十一五”重大项目“湖北省地道药材生产和质量规范体系的建立”,2010年厚朴又被列入“十二五”湖北省六个重点地道药材品种。建成了以恩施新塘乡双河管理区长岭岗为中心的厚朴规范化种植基地5000亩,同时建成了相应的恩施紫油厚朴良种繁育基地。其中建立了母本园500亩,育苗基地250亩,指导公司和农民办育苗基地500亩。年提供优质厚朴种子10000公斤,苗木400万株,为从源头上控制种子、苗木质量,提高厚朴规范化种植水平创造了条件。同时辐射周边厚朴种植面积近30万亩,种植规模在中国国内首屈一指。

2010年恩施市种植面积31.2万亩,最高年收购量是1988年的2120.8吨,占当年中国厚朴(包括温朴)收购量的60%,2010年前几年的年产量在1000吨左右,仍占中国厚朴(包括温朴)产量的30%。优良的地方品种和长期形成的富有地方特色的初加工技术,赋予了恩施紫油厚朴更多的文化底蕴,并于2005年获得国家地理标志产品保护。.

根据《地理标志产品保护规定》,国家质量监督检验检疫总局组织了对恩施紫油厚朴地理标志产品保护申请的审查,批准自2005年8月25日起对恩施紫油厚朴实施地理标志产品保护(公告2005年第112号)。.

保护范围

恩施紫油厚朴地理标志产品保护范围以湖北省恩施市人民0《关于界定恩施紫油厚朴地理标志保护范围的建议的函》(恩市政[2004]66号)提出的范围为准,为湖北省恩施市辖行政区域的崔坝镇、沙地乡、太阳河乡、红土乡、新塘乡、白果乡、板桥镇、盛家坝乡等8个乡镇所辖行政区域

五. 重庆市 璧山区 来凤鱼

来凤鱼为地理标志证明商标。璧山县来凤镇(现青杠街道来凤片区)地处重庆西部近郊,缙云山脚下,距主城区(内环的西环)27公里,是古代四大名驿之一。成渝高速公路穿镇而过,渝隆路、璧津路在此交汇,是历代兵家必争之地,素有小重庆之美称。

来凤镇以名菜“来凤鱼”闻名于世。“来凤鱼”历史悠久,数百年来历代烹制大师在继承川菜传统手法的基础上烧制出了以“麻、辣、鲜、香、嫩”为主要特征的“来凤鱼”,受到过往食客的喜爱。著名书法家杨宣庭欣然题书“鲜鱼美”,盛赞味在璧山来凤。

来凤原是成渝古驿道上的一个驿站,与龙泉驿、双凤驿、白市驿齐名,是成渝古道上的“四大名驿”之一;自古为鱼米之乡,《华阳国志·巴志》云:“土植山兮,牲具六畜,桑蚕、麻、鱼、盐皆纳贡之。”嘉庆《璧山志》载:“鳞之属有江鲤、崖鲤、白鲢、鳟鲫、七星鱼、红梢鱼、子巾鱼等”,其有盛产在璧山来凤璧南河中的“七星鱼”、“红梢鱼”、“青剥鱼”为历代贡品。

80年代初,以唐德兴、唐治荣为首的一帮厨师,在继承川菜传统烹制手法的基础上,大胆创新,烧取出以“麻、辣、烫、嫩”为主要特征的“来凤鱼”,受到了过往食客的喜爱。著名书法家杨萱庭欣然题书“鲜鱼美”,盛赞味在来凤。引来著名表演艺术家张瑞芬、游本昌,歌星李丹阳、蔡国庆,书法家范朴,政界要人中央委员、人民日报社社长高狄,原重庆市委-肖秧等专程到来凤吃鱼。一时间,食客不分远近,身份不论贵贱,云集来凤,共品佳肴。

“来凤鱼”是近年来重庆“江湖菜”流行之鼻祖,之后才有辣子鸡、芋儿鸡、邮亭鲫鱼、太安鱼等。而后来这些流行的“江湖菜”,在烹制手法上,都没有摆脱“来凤鱼”的影响。

从古至今,“来凤鱼”的形成大致有以下三个阶段:第一阶段是明末清初“湖广填四川”时大批来自江南鱼米之乡的移民来到来凤,他们除继续种田养鱼外,还把江南烹鱼的技术带到了巴渝,与巴渝川味结合,形成容闽、鄂、粤、湘菜风味与川菜风味的“来凤鱼”。传说康熙年间来凤驿有位名厨师唐聋子,善于烹鱼,能制出鱼品十余款,这大约就是“来凤鱼”的雏形。

第二阶段是抗日战争时期,国府内迁重庆,作为陪都重庆的卫星镇——来凤一时冠盖云集,名厨荟萃。见璧河鱼美,争烹献艺,又极大促进了“来凤鱼”烹调技艺的进步。许多达官贵人、社会名流云集来凤,喜尝来凤鲜鱼,那时“来凤鱼”就很有名气。

第三阶段是改革开放时期;1984年党中央下发了关于农村工作的1号文件。0来凤区委、来凤区公所,按照中央1号文件精神,认真制定了鼓励农民进城务工经商的优惠政策。区委、区公所领导亲自帮助进场镇务工经商的农民解决征地、办照贷款等具体问题。一些有经营头脑的农民就开始筹划到来凤镇开办鲜鱼食店。时任县委-的胡朝木同志还亲自到新开食店祝贺。到1988年,以经营“来凤鱼”为主的食店已达到120多家。竞争促使来凤人不断钻研烹鱼技术;品种花样不断出新,因此而形成麻、辣、甜、酸、荔味、桔味、桂花味、菠萝味等十几种风味,珍珠鱼、琥珀鱼块、椒盐鱼柳、酸菜鱼汤、白玉鱼块、玛瑙鱼肠、虎皮鱼、张口鱼、蘸水鱼、粉蒸鱼、烧白鱼、脆皮鱼以及鱼卵、鱼松、鱼膏、鱼羹等上百款鱼菜。

“来凤鱼”现在除了在广州、成都、重庆、深圳等大都市有了字号,连美国旧金山等地的“-街”也打出了“来凤鱼”的招牌。“来凤鱼”真可谓誉满巴渝,香飘四海。

六. 湖北省 恩施州 利川 团堡山药

团堡山药以其独特品质被日、韩专家誉为“中国野山药”.

七. 湖南省 湘西州 凤凰县 合渣

合渣是张家界凤凰古城土家极喜欢的菜肴。以黄豆粉掺青菜叶温火煮,味美易咽,营养丰富。

合渣,又名懒豆渣。在湖北西南山区的恩施等地是民间常吃的便菜,当地土家人称合渣为懒豆腐。恩施土家人对合渣有着深厚的感情,特别是在兵荒马乱之年,由于粮食奇缺,合渣救下了不少人的性命,流传有“辣椒当盐,合渣过年”的民谚。当恩施人吃合渣已不是逢年过节才能吃的奢侈品时,许多餐馆更是把它当成一道特色菜。

在土家族的民间歌谣中,有这么几句:

辣椒当盐,合渣过年,一条裤子穿它几十年……

这几句话夸张地描述了土家人在解放前的辛酸生活。其中,“合渣”是土家人的一道家常菜。

合渣的制作比较简单,只是在开头“推”的阶段辛苦些,因此,土家人称制作合渣为“推合渣”—将黄豆用水泡胀后,在石磨上一转一转地磨成豆浆,再将豆浆兑水放进锅,架火煮开,然后放进切好的菜丝,又煮开,就制成了一锅乳白带绿的合渣。由此可见,“推合渣”比起打豆腐来,要容易的多,难怪土家人又称合渣为“懒豆腐”。

合渣有几大妙处:一、黄豆富含蛋白质,青菜富含维生素,因此合渣的营养价值高;二、合渣的味道特别,清淡,带乳香,百吃不厌;三、土家人的第一大主粮的苞谷,性粗糙,但就是汤汤水水的合渣,口一张,哧溜哧溜,却极易下喉。

在炎夏,喝一碗合渣,既解渴,又消暑;还可以将其放置几天,让其变酸—土家人称之为“酸合渣”—进口,就酸得人的神经痒酥酥的,怪舒服的,更解渴,更消暑。寒冬,可在酸合渣中放土辣椒、猪油、盐、大蒜等调料,架在柴火中猛煮,煮到一定程度,就边煮边吃,比之麻辣豆腐、臭豆腐,又是一番风味。

正因为制作合渣很容易,它营养价值又高,味道也美,所以勤劳的土家人特别亲昧它,他们在农忙间隙“推”一锅合渣,在田里劳作好几小时后归家,将合渣热一热,就能及时填充饥肠。而一锅合渣,一家人可以对付好几天。

在土家山寨的农村中小学里,寄读生几乎只有一饭一菜可供食用.饭是苞谷饭,菜就是合渣.原因也是合渣营养好、味道美制作简单,刚好能满足学校这个大家庭的需求。因此,可以说,土家孩子都是喝着合渣长大的.

土家儿女既健康又聪明,绝对有合渣的一份不可磨灭的功劳.

如今,土家人“推合渣”已不需要“推”了,因为农村已有电磨,只需几分钟就能磨出一锅合渣所需的黄豆粉(而石磨却需要一两个钟头)。再说,市场上也有袋装黄豆粉,买回家就能很容易地制成合渣。

如今,土家人早就不用“合渣过年”了。大年三十,在土家人团圆喜宴的餐桌上,除鸡鸭鱼肉外,还有煮、煎、炸、炒的各样菜肴。但在餐桌外,往往还有一盆合渣。一家人吃足大鱼大肉后,喝一碗清淡的合渣,就消解了胃里的油腻,既爽身又爽心。

八. 湖北省 恩施州 恩施市 绿豆皮

离开恩施几年,时时刻刻都想着要吃豆皮。他味道鲜美营养价值又高,跟武汉人吃的豆丝又点像,但味道要比豆丝好太多了。恩施大多数人都钟情于它。在恩施的小餐厅都能吃到的小吃,很多人早餐的首选。

做法:首先把绿豆、大米洗净用水都泡上一天打成浆。然后把一个大锅洗净,文火。用漏斗把打成的绿豆浆一丝一丝的倒入锅中,也可以在锅里贴上薄薄的一层烙熟后切丝。这样一张豆皮就做成了,吃法跟面条的吃法都差不多,可以做成炸酱豆皮,肉丝豆皮,炒豆皮等等,做成自己喜欢的吃法。

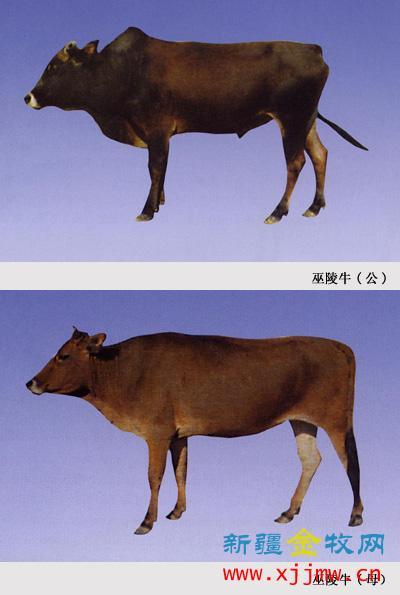

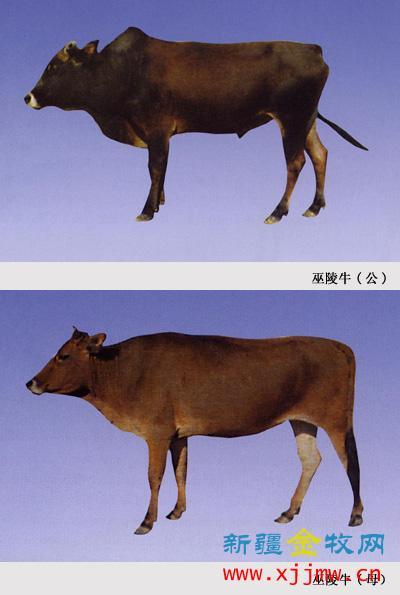

九. 湖北省 恩施州 巫陵牛

产区的娄山山系、武陵山系和大娄山系以北地带,由于牛只来往频繁,产于湖北的恩施牛、湖南的湘西牛和贵州的思南牛来源相同,生态条件基本一致,体型外貌亦极相似,应属同牛异名,故予归并,并取名为巫陵牛。分布于湘、鄂、黔三省交界地区,在湘西者主产于凤凰大庸、花垣、桑植、永顺、慈利六县,其中以凤凰县和大庸县所产黄牛品质较好;在黔东北者主要产于思南、石阡、沿河、务川、得江、道真及正安七县;在鄂西南者主要产于恩施地区。

【形成历史】

产区草场辽阔,牧草茂盛,有养牛所需的放牧地和丰富的饲草料资源,为我国南方黄牛的重要产区之一。从历史上看,养牛不仅用于农耕,尚有肉用等多种用途,如湘西流传至今的民谣“鸭保寨(今凤凰县禾库),牛肉、豆腐当小菜”,《永顺县志》记载的“明代以来,大量牛皮或肩挑或船运,东销常德”。由于养牛业的兴旺发达,促进了产区各族人民养牛的积极性。

产区各族人民不仅重视养牛,对牛的繁殖方面也积累了一些较好的经验,例如对母牛要求:“尾长根粗能遮阴(指- ),十胎牛儿九不丢”,选配上有:“留牛崽看牛娘,好母还靠访牛郎”,等等,对提高巫陵牛的品质起了良好的作用。