1989年,八井子乡有“好事者”引种10亩板蓝根,1亩产了200多斤,很成功,只是没发展起来。

1998年,祝三乡领导组织农民种了100亩板蓝根,由肇源药材公司收购,亩均收入300元,比种苞米强,而后两年,板蓝根在高台子镇、八井子乡等地迅速发展,到2000年全区种植面积达万亩

1989年,八井子乡有“好事者”引种10亩板蓝根,1亩产了200多斤,很成功,只是没发展起来。

1998年,祝三乡领导组织农民种了100亩板蓝根,由肇源药材公司收购,亩均收入300元,比种苞米强,而后两年,板蓝根在高台子镇、八井子乡等地迅速发展,到2000年全区种植面积达万亩

黄糕,是用黄米面蒸制,类似南方年糕样的食品,唯其色泽金黄,故名之。黍子去皮即成黄米。说起来,造物主也真够公平,大同地薄不打粮,地下煤炭储量丰富;黍类作物虽然低产,黄糕的味道却好极了。因言道“大同有两宝,乌金和黄糕。”

吃过黄糕的人都知道,黄糕好吃难褫。蒸糕需要锅灶、笼屉、瓢盆自不待言;蒸制时首先要将糕面淋水搓湿,往笼里撒糕粉要薄要匀,要掌握火候,这些都不在话下。难就难在蒸熟后的糕粉放入盆里要用双手来回捶击,这就是当地人所说的“搋糕”。搋糕是道关键工序,糕不搋是“块垒”,捶又容易烫手。所以有的人“宁肯不吃糕,也不愿意伤手”。大同县人爱吃糕并将黄糕作为必不可少的主食,上了年纪的主妇们搋起糕来像小孩玩泥巴那样得心应手,哪啪有声,瞬间一快黄灿灿的米糕就魔术般地呈现在面前。

大同黄糕具有“黄、软、筋、香”四大特点。筋到什么程度,讲个笑话:话说一户人家刚蒸出一块糕,一不留神被狗叼了一口,女主人赶快去抢,狗含着糕跑出一丈多远还未扯断,女主人硬是用刀才劈开。结果狗还被弹出去的糕打了个仰面朝天。

大同黄糕的吃法很多,可以素吃,可以油炸。素吃,就是将蒸好的黄糕佐以肉菜,囫囵吞枣那么一咽,下肚了之。这就是“一吃,吃个油老虎儿;一咽,咽个鸡叫鸣儿”,“黄糕泡肉,吃个没够”那个香啊,那个爽啊,说起来都让人流口水。油炸,就是把素糕掐成核桃大小的糕块,捏成皮,包馅,过油锅炸,捞出即可食用。糕皮要个儿小,皮儿薄。糕馅全凭个人口味制作,有豆沙的、枣泥的、髓油的、酸菜的、还有肉末的。大同人讲究“豆馅放玫瑰,菜馅有韭菜”,为的是提味。油糕的形状挺多,有的圆如棋子,有的长似弯月,有的掐成三角形,有的夹紧后两手一掬就成了“相公帽”,还有的干脆包成水饺样等等,不一而足。糕人油锅,温火慢炸,捞出后油糕松软可口,越吃越香。

黄糕不光好吃,还特别耐饥。“三十里地的莜面,四十里地的糕,十里地的荞面饿断腰”。说的是,如果饱餐一顿莜面,可以走三十里地肚不饥,饱餐一顿黄糕能结结实实地走四十里的路,而饱餐荞面后连十里路地走不到就肚子饿了。“一方水土养一方人”。所以我们大同的煤矿工人特别喜欢吃黄糕。下井前饱饱地吃一顿黄糕,干一天活都不觉得饥乏。上井后,妻子把热腾腾、脆生生、香喷喷的油糕端来,再加上二两白酒,几碟小菜,那个滋润劲简直没法儿提。

“糕”与“高”谐音。吃糕喜庆,像港澳地区吃发菜是为发财一样,寓意兴高采烈,高升旺长。为讨口彩,当地每到逢时过节,婚嫁喜庆,必定炸糕,然后分送各家,俗称“吃喜糕”。黄糕是一种食品,注入感情后也成了文化,大同的黄糕文化是那般地美妙!

环保香旺的原料,是用当地果农在春秋两季仁用杏树剪枝时的遗弃物加工成甜杏木末。制作采用凹凸模具合扣加压成型,凹模在下,凹的深度即为每层的厚度,凹槽的宽度即为产品壁的厚度。凸模轮廓尺寸与凹模对应,凸模成齿状,每个齿挤压出的凹形为每层的豁口。齿的数量同每层豁口数量。根据强度和燃烧时间要求决定产品的挤压密度。该产品的受广大消费者的喜爱,香旺火已经在全国各地广泛销售。目前共有三个系列:

一、吉庆香旺火:

总体平面呈满月(横截面为圆形,寓意事业圆满、洪福圆满、健康长寿)和八卦(横截面为正八角形,寓意八面吉祥、八面来财)两种平面造型,立面呈宝塔型。共有普通型和豪华型两类产品。

二、婚庆鸳鸯香旺火系列

由同高度的满月和八卦两个香旺火组成,分普通型和豪华型两种类型。

三、个性化旺火系列

成品高可达260cm。可根据用户需求可特定制作规格不限。

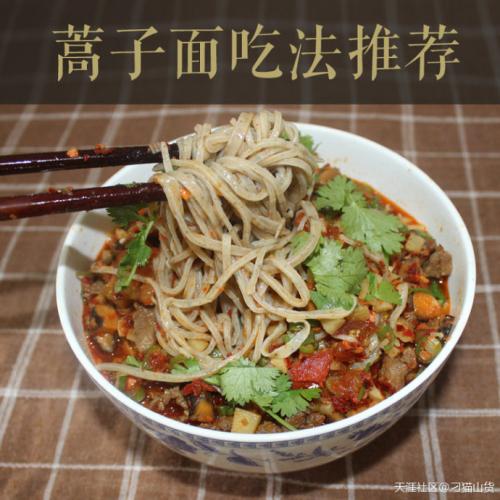

家乡的蒿子面是在玉米面或是小米面里掺入少许当地野生植物蒿籽粉做成的,也有玉米面、小米面和蒿籽粉三合一的。还有是豌豆蒿籽面的。蒿籽有一种独特的气味,蒿面遇水后具有粘性,往玉米面里掺蒿面,为的是使粗楞疙涩的玉米面筋道起来,因为掺入蒿面,当地人把这种面就叫做蒿籽面。加蒿籽粉的玉米面擀出的面条有一种独特味道,硬朗筋道中带着玉米的香甜。蒿面和玉米面经水拌和,反复揉搓至既软和又有韧劲为止。那时的蒿面比较粗,一般都是就吃就放到捣蒜钵里捣。大约一斤的玉米面只放一小酒盅蒿面就足够啦,放多了根本擀不开。看看蒿面就是要把腐朽变神奇的东西。现在能吃上添加蒿面的拉面就很阿弥陀佛啦,千万别吃上添加化学拉面剂的拉面。想吃正宗蒿籽面当数阳高县城新华街的客顺饭店了。二十多年来,一直经营着蒿籽面。店老板姓苏,陕西西安的老家。他是个特别爱干净的人,干净的程度也许用现代话形容就叫有洁癖,不过这点毛病对于食客来说是最好不过的。老苏这里吃蒿籽面也是甜吃,配套的就是黄豆面酱和咸菜丝。

揉好的蒿籽面用长擀面棒在案板上擀成越薄越好的圆形面片。稍加凉硬后,用面杖卷起,然后来回折叠成下宽上窄的梯形形状,再用薄而锋利的菜刀切成细丝面。本地人喜欢吃原汁原味的蒿籽面,既不打臊又不添加其他任何佐料,最多就个烂腌菜或是腌萝卜丝,吃到最后还要把汤喝了。说到喝汤,有一个很感人的真实故事。那就不得不提一提古城镇的老郝了,老郝今年八十多岁,他一辈子吃了多半辈子蒿籽面。七十年代时,老郝家里又添了一个最小的宝贝女儿。平日里一直是老婆给做饭,现在老婆坐月子,只好自己做饭。家里人口多,老郝按平日的量煮了一锅蒿籽面。仍然是平日的吃法,等孩子们和老婆吃完,他自己吃的时候才发现铁锅里面只剩下汤了。原来自己的老婆经常是喝蒿籽面汤啊!老郝好一阵心酸。于是在家里面宣布:从此以后再穷也要一家人共同吃蒿籽面,剩下的汤再大家喝。果然,老郝家时至今日吃蒿籽面的家规仍然是面共同吃,汤共同喝。

野蒿是一种草本植物,浅绿色的茎杆和叶片上,长满了白色的绒毛,远远的看上去显青灰色。在每一个分枝的顶端开着一朵微型的黄花,花朵非常小,小得近乎无花果一样。不过它的花期却很长,边生长边开花,几乎整个生长季节都在开花。听母亲讲,在那个擀面擀到手抽筋,稀汤面糊灌大肚的年代,蒿籽面却成了一种奢侈品,自然蒿草也成了救命草。母亲虽然在家里最小,和大姨相差三十多岁,但也不是吃闲饭的。那时母亲大冷天常常带着一个布袋子出去找蒿草,一走就是十几里。因为近处的都让人们采光了,所以哪里不好走就到哪里找。找到以后,先看看附近哪里有冰面。再小心翼翼的把采到的蒿草抱上一捆放到冰面上,然后拿起蒿草在冰面上使劲摔打,于是蒿籽籽就乖乖的铺满了冰面。再抓一把软草当笤帚把冰面上的蒿籽儿扫成堆装到袋子里,回家簸一簸,碾一碾就变成蒿面了。采蒿籽儿的最好的办法就是冰面上进行,因为蒿籽太小、太碎在打谷场上不好弄。

蒿籽面是从什么年代开始食用的,也没必要去考证。从宋代曾巩在其《隆平集·西夏传》的记载中看蒿籽应该大约在宋代和西夏时代就已作为“食品添加剂”进入了人们的生活。起初,也许只是为了度荒,随着时间的推移,人们发现了蒿籽有健胃清热、延年益寿的诸多优点,便作为一种传统的地方风味沿袭了下来。据史料记载,明朝朱元璋的十六子朱旃在宁夏做官时,随行有几位是宫廷中退役的御厨,他们将蒿籽面的制作技术传给当地人,从此蒿籽面在中宁一直流传至今。我不赞成这种说法,宫庭御厨怎么能知道这乡野之物。即便知道,也应该是民间传给他们的。

时光荏苒,现在蒿籽面已经成为餐桌上调节口味、怀旧的一种面食。蒿籽面在过去只是一种充饥的家常便饭,现在吃蒿籽面,就赋予它更深刻的意义,蒿籽面里记载着上几代人生活的酸甜苦辣,也记忆着我们这一代人苦中有乐的童年。

即兴赋诗一首:《蒿》——绿绿的,轻轻的,随风摇曳,不高大,不粗壮,更不枝繁叶茂。没有娇艳的色彩,也没有妖娆的花朵,更没有窜上跳下精彩的呈现,植物王国被遗忘的——小不点,你静悄悄的来了。不是为谁而来,总给这片土地带来了希望,也不是为我而来,却给了大自然无穷的生命。

信息来源:大同日报 张为忠

沙棘含糖20%,含有多种维生素和胡萝卜素以及氨基酸等营养物质。近年来开发出多种饮料、食品,无菌无毒,甜酸味美,清暑解渴,沁人心脾。

近几年来,随着退耕还林工程、京津风沙源治理工程等一系列林业工程的实施,沙棘已成为大同市一种常见的乡土树种。

吃过浑源凉粉的人都忘不了它那独特的味道。在浑源的每一个凉粉摊,你都会看到那里除了碗坨状的凉粉外,还有十几个小盆,那里放着各种各样的调料,主要的有醋、蒜水、葱花、黄瓜、香菜,而使浑源凉粉之所以称为浑源凉粉的就是其特有的莲花豆、豆腐干和辣椒油。莲花豆香酥可口,豆腐干嚼得过瘾,而辣椒油则口感香辣,不同于其他辣椒的干辣。

浑源凉粉以土豆淀粉为原料,加入适量的明矾,搅成糊状,在火上滚熟,凉冷倒出即成,故又名粉砣。浑源凉粉又白又细又利口,象猪皮冻似的“筋颤”,拿在手中“滑溜溜”。

地道的浑源凉粉的辣椒油是按照独特的配方、加工、研制而成的。它以清而不腻、辣而不涩、朴而奇香、香而纯正的特点倍受消费者欢迎。

浑源县的凉粉出名,不仅在凉粉的质量上,更主要是好在调料上。从解放前,卖凉粉的有三调料罐子:醋罐子(有的加入姜丝)、生葱熟油盐水和辣椒油罐。在夏季还搭配点黄瓜丝、水萝卜片之类的佐料。

卖凉粉的除了三罐调料外,还必备些豆腐干和莲花豆作为辅佐品,这样吃起来味道格外香。

历史渊源编辑浑源凉粉有着悠久的历史,相传唐太宗李世民于立夏之日御驾北征至恒山脚下,饥渴难耐,乏困至极,随

从薛仁贵速命火头军将薛家府秘制的凉粉奉上。唐王李世民御享后,饥渴顿消,精神焕发,龙颜大悦,特赐封为浑源凉粉,由此得名。薛仁贵遂赋诗一首《护驾翠屏峡》,恒山风来立夏寒,斩尽胡鞑腹肌宽。幸有御膳粉宴餐,太宗将士皆得欢 。为报隆恩,薛家府作为立夏等节日、庆典、待客纪念佳肴并传统保留,传承至今,之后家家户户效仿,广为食用。宋太宗,明正徳,清康熙、乾隆等皇帝御巡浑州,州官以浑源凉粉为贡膳,受到封赏。李白、贾岛、元好问、徐霞客等文人墨客游览恒山品尝浑源凉粉赋诗赞赏。解放后,党和国家领导人1、1、1、1等来浑视察,以浑源凉粉为恒山招待,受到高度赞扬。近年来,留美博士薛晓博等人用以馈赠美国师生好友和华人,他们赞口不绝,使浑源凉粉享誉海内外,成为传播中华饮食文化的桥梁,浑源凉粉采用传统配方、工序和现代科技、工艺,质量不断提升,香辣爽口,防暑驱寒,老少咸宜,备受青睐,供不应求!

宣城零食特产 四种美食宣城的详细介绍及图片!...

安徽省霍邱县有什么特产 六安霍邱县十大特产的详细介绍及图片!...

贵州荣和特产 贵州十大特产标准体系的详细介绍及图片!...

随州特产炸三鲜来历 正宗随州三鲜配方的详细介绍及图片!...

临沂南山特产 临沂最好的土特产的详细介绍及图片!...

介绍自己的家乡特产桃子 介绍家乡特产桃子的日记的详细介绍及图片!...

特产店宣传 特产店开业宣传方案的详细介绍及图片!...

秦安特产当地小吃 秦安有啥好吃的小吃的详细介绍及图片!...

甘肃泡酒喝的特产 甘肃泡茶的特产是什么的详细介绍及图片!...

阿尔卑斯地区有什么特产 阿尔卑斯山出产的特产的详细介绍及图片!...

长沙太平老街特产店联系方式 太平老街有什么店可以买长沙特产的详细介绍及图片!...

版纳可以买的特产 版纳十大特产有哪些的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com