绍兴特产小吃简笔画 绍兴美食图简笔

一. 浙江省 绍兴 柯桥区 绍兴青石

产品产地:绍兴

产品特征:绍兴石矿,储量丰富,石质耐磨,抗压力强,天然级配好

产品简介:主产于绍兴县东湖、柯岩、吼山、下方桥、富盛、湖塘、斗门、江桥、福全等乡镇。绍兴采石,始于越国范蠡,盛于隋、唐。南宋嘉泰《会稽志》载:“隋开皇时,杨素封越国公,采羊山之石,以筑罗城。”罗城,即今绍兴城。至南宋,开采尤广。剩山遗石,多成绝景。城乡之间,以青石建筑的石桥、石板路、石板道地、石墙、石亭、石碑、石阁、石墓、石具和石塘等更为普遍。千年古桥,虽历经风凋雨蚀,仍安如磐石,至今尚在使用。故绍兴又被称为“石文化之乡”。绍兴石矿,储量丰富,石质耐磨,抗压力强,天然级配好,加工成寸子、半寸子、苍蝇头、瓜子片等各种规格的石子,是基本建设的热门货。产品畅销省内外.

产品历史:绍兴采石,始于越国范蠡,盛于隋、唐。南宋嘉泰《会稽志》载:“隋开皇时,杨素封越国公,采羊山之石,以筑罗城。”罗城,即今绍兴城。至南宋,开采尤广。剩山遗石,多成绝景。城乡之间,以青石建筑的石桥、石板路、石板道地、石墙、石亭、石碑、石阁、石墓、石具和石塘等更为普遍。千年古桥,虽历经风凋雨蚀,仍安如磐石,至今尚在使用。

二. 浙江省 绍兴 柯桥区 绍兴滩簧

产品名称:滩簧

产品产地:绍兴

产品简介:艺人中素有“七十二本鹦歌戏”的说法,内容大都为世俗情态,或男女私情,或妻妾纠葛。所演大都为下层社会生活片断。演出具有嬉谑、调弄、滑稽、逗闹的特色,多在搬演当场按人按事按地作口头发挥,口头俗语皆可入唱。表演不多以旦堂执绣帷,花脸执纸扇,所演动作类似日常举止,甚少矫饰。

产品历史:绍兴滩簧约形成于清咸丰年间(1851~1861)。其时,浙东一带贫苦民间艺人迫于生计,常男穿长衫,女著小袄,头包花布,持小锣沿街卖唱,演唱多为民间流传小调。当时统称花鼓调。

花鼓调流传至余姚一带,颇受当地农民欢迎。其时余姚周巷有一周姓地主,对该调特别喜爱,遂雇用长工,让其人人学唱。并让男女雇工在田头相对而歌,好似一对鹦哥。相传日久,遂演变为鹦哥戏。

鹦哥戏流入绍兴后,与本地民间艺人结合,队伍逐渐扩大,内容形式亦日渐丰富。当时最大班子前后场共8人,分为三花脸(男角),三旦堂(女角),二后场(音乐);次为6人,即二花脸、二旦堂、二后场。花脸服装为一顶秋帽,一件长衫,旦堂有一副简单包头及几套红绿衣裤,随戏更换。该戏语言通俗,唱腔流畅,深受农民欢迎。故俗有“看了鹦哥班,男人出畈,女人烧饭”之谚。惟演出时演员不时掺入0庸俗表演,常为当局禁演。

鹦哥戏剧目、角色简单,最多不超过4人,大部分均为2人。据艺人回忆,曾有“七十二本鹦哥戏”之说,但多已失传。早期能演出者亦仅《大采桑》、《双卖花》、《磨豆腐》、《荡湖船》、《跳高楼》、《打窗楼》、《草庵相会》、《后游庵》、《前落发》、《后落发》、《双落发》、《买石榴》、《摘石榴》、《猜木箱》、《借披风》、《还披风》、《老实头人烧香》、《卖草囤》、《男教情》、《女教情》、《三官堂》、《买青炭》、《十不许》、《胡子哥》、《落布》、《毛瞎子捉0》等27本。

建国后,有关部门曾帮助鹦哥戏艺人改进剧目,组织演出,由于当时艺人大多年事已高,演出困难较大。1961年11月,由绍兴曲艺协会招收学员16人,举办培训班,并改称为绍兴滩簧。学员结业后,正式建立绍兴滩簧剧团。“0”中,剧团一度被撤销。1978年,恢复重建。1981年4月,绍兴滩簧剧团再次撤销,演职人员全部安排转业。此后,境内已无专业绍兴滩簧艺人。

三. 浙江省 绍兴 柯桥区 绍兴干莱

四. 云南省 楚雄 武定县 楚雄风味小吃

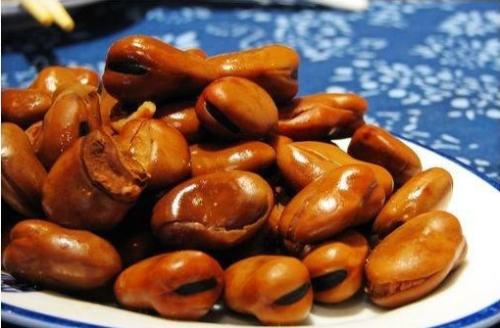

五. 浙江省 绍兴 柯桥区 绍兴茴香豆

产品产地: 绍兴

产品简介:茴香豆是绍兴几乎所有酒店四季常备的一种下酒物。用干蚕豆(当地人叫罗汉豆)泡浸后沥干,与首香、栓皮、食盐和食用山茶人锅,放上适量的水,用文火慢煮,使调味品汁从表皮至豆肉吸收,持水分基本煮干后,离揭锅冷却,即成苗香豆。这种茵香豆是青黄色。表皮起皱,豆韧软耐嚼,清香味甘。

产品历史:由于鲁迅先生在《孔乙己》中写到茴香豆,因而随小说的传播而声国内外。 现在,这种传统食品已成了旅游者的“纪念品”,许多外宾在参观了鲁迅纪念馆后, 无不慕名赶到附近的咸亨酒店,要一碗酒,买一碟茴香豆,体验—下当年孔乙己的生活。。临走时还不忘捎带几袋馈赠亲友,共享漫游鲁迅故乡之乐。

典故:说起茴香豆,人们常常会联想到鲁迅作品中提到的关于茴香豆的有趣情节。 1981年,有几位日本戏剧界人士迫不及待地要到绍兴去品尝茴香豆,其中一位日本朋友,当他 在咸亨酒店的八仙桌旁坐定之后,一边吃茴香豆,一边端详着茴香豆,好像是在鉴定一件稀世的 珍宝似的。这小小的茴香豆成了他们了解绍兴风土人情的重要细节。

六. 浙江省 绍兴 柯桥区 绍兴乌毡帽

绍兴乌毡帽为浙江省非物质文化遗产。产品名称:绍兴乌毡帽

绍兴乌毡帽为浙江省非物质文化遗产。产品名称:绍兴乌毡帽 产品产地:浙江绍兴

产品特性:内外乌黑,圆顶,卷边,前段呈畚斗形

产品历史:乌毡帽,是绍兴独特的民间常用帽。明张岱《夜航船》载:“秦汉始效羌人制为毡帽。”明会稽人曾石卿亦有“鹅黄蚕茧燕毡帽”之句。清光绪二十五年(1899),潘尚升从绍兴袍渎搬入城区西营,开设潘万盛毡帽店,年产毡帽约2000顶。1940年,毡帽益盛。

关于乌毡帽的来历,有一个美妙的传说。有一个猎人进山狩猎,追捕一只老虎至山洞,并把老虎打死,猎人发现虎穴里有一块“毛毡”。原来,老虎把平时拖吃猪、羊和其他野兽后剩下的毛压垫的窝里,久而久之,磨压成像饼一样的毡子。这个猎人把它带回家洗干净,加工成盔甲模样,待干燥后往头上一戴,顿时感到暖和舒适,甚是喜爱。消息传开,大家纷纷仿制,便有了绍兴乌毡帽。

产品简介:外地人一提起绍兴,总离不开乌毡帽的话题。旅游者一到绍兴,总爱买上一顶乌毡帽抑或鲁迅笔下的咸亨酒店前戴上乌毡帽合个影,留作纪念。足见乌毡帽的影响之广、影响之深,它简直成了绍兴人的一种重要标志。

乌毡帽之所以有这么大的影响,这与鲁迅先生的作品是分不开的。鲁迅在不少作品中多次描述绍兴的乌毡帽。他在《故乡》中描写闰土的形象时写道:“紫色的圆脸,头戴一顶小毡帽……”,他在《阿Q正传》中又写道:“阿Q正没有现钱,便用一顶乌毡帽做抵押……”。从鲁迅先生的作品中可以看出,戴乌毡帽在绍兴老百姓中非常流行,是一种非常普通的服饰。小至十几岁的“闰土”,到满脸皱纹的年长者,可见乌毡帽在旧时绍兴之普遍。

七. 台湾省 桃园县 陈记小吃

八. 云南省 普洱市 景东 普洱(思茅)风味小吃

九. 江苏省 扬州市 邗江区 扬州小吃

十. 台湾省 台中 台中县小吃

相关特产

推荐特产

哪个城市特产是佛跳墙 正宗佛跳墙是哪个省的

哪个城市特产是佛跳墙 正宗佛跳墙是哪个省的的详细介绍及图片!...

关于湖南特产的简介 湖南土特产的介绍

关于湖南特产的简介 湖南土特产的介绍的详细介绍及图片!...

农特产官方直播 农特产品直播卖货直播间

农特产官方直播 农特产品直播卖货直播间的详细介绍及图片!...

厦门带什么特产送人 厦门值得带回家的特产

厦门带什么特产送人 厦门值得带回家的特产的详细介绍及图片!...

芝麻酱烧饼是哪里的特产 麻酱烧饼哪里正宗

芝麻酱烧饼是哪里的特产 麻酱烧饼哪里正宗的详细介绍及图片!...

长沙买什么特产比较好 长沙本地人推荐必买特产清单

长沙买什么特产比较好 长沙本地人推荐必买特产清单的详细介绍及图片!...

梓潼最出名的特产 四川梓潼特产必买清单

梓潼最出名的特产 四川梓潼特产必买清单的详细介绍及图片!...

桂林著名土特产是什么 桂林有哪些土特产最出名呢

桂林著名土特产是什么 桂林有哪些土特产最出名呢的详细介绍及图片!...

家乡特产白玉蔗 白玉蔗一年一熟在中国哪有种

家乡特产白玉蔗 白玉蔗一年一熟在中国哪有种的详细介绍及图片!...

锦州当地特产 锦州必买的10大特产

锦州当地特产 锦州必买的10大特产的详细介绍及图片!...

大午驴肉哪里的特产

大午驴肉哪里的特产 的详细介绍及图片!...

广西南宁特产鸭 广西正宗土鸭图片

广西南宁特产鸭 广西正宗土鸭图片的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com