一. 北京市 东城区 老北京灌肠

灌肠,灌肠是北京人爱吃的小吃,也是一种大众街头小吃。

灌肠在明朝开始流传。《故都食物百咏》中提到煎灌肠说:“猪肠-一时煎,辣蒜咸盐说美鲜。已腐油腥同腊味,屠门大嚼亦堪

怜。”老北京街头常有挑担小贩经营此食品。有记载:“粉灌猪肠要炸焦,铲铛筷碟一肩挑,特殊风味儿童买,穿过斜阳巷几条。

灌肠分两种:一种为大灌肠,用猪肥肠洗净,以优质面粉、红曲水、丁香、豆蔻等10多种原料调料配制成糊,灌入肠内,煮熟后切小片块,用猪油煎焦,浇上盐水蒜汁,口味香脆咸辣。 另一种叫小灌肠,用淀粉加红曲水和豆腐渣调成稠糊,蒸熟后切小片块,用猪油煎焦,浇盐水蒜汁食用。 灌肠外焦里嫩,用竹签扎着吃,颇显特色。

老北京的灌肠以长安街聚仙居的为最好。

二. 北京市 东城区 京八件

“京八件”就是八种形状、口味不同的京味糕点,是在宫廷糕点“大八件”的基础上研发的。传统的“大八件”是京味糕点的代表品种,是从清宫里传出来的著名糕点。“小八件”块儿小,重量比“大八件”要轻,此外还有酒皮“细八件”,用料更讲究,做得更精细。

新开发的“京八件”产品制作上在继承老北京民间糕点的基础上,又融合了西式糕点的制作工艺,选用了玫瑰豆沙、桂花山楂、奶油栗蓉、椒盐芝麻、核桃枣泥、红莲伍仁、枸杞豆蓉、杏仁香蓉等八种馅料。

三. 北京市 东城区 老北京马蹄烧饼

老北京的一款著名小吃“马蹄烧饼”最早是由山东济南传至北京的,到目前已有两百多年的历史,但现在基本已绝迹了,因为它是用吊炉烤制的,炉里还需要有模具。记得,当年小的时候舅舅带着我去买烧饼,见到满头大汗的师傅们把制作好的烧饼坯料用手伸进炙热的炉里一个个的贴在模具里进行烘烤,十分辛苦!烤好后把烧饼掰开成为两层皮但内心里是松软的,吃起来外酥里嫩,可以用它夹肉,还可以夹老北京的焦圈来吃,入口后酥酥脆脆的特香!

四. 北京市 东城区 “六必居”酱菜

粮食街有一家店铺,历史悠久,闻名遐迩,这就是已有四百五十多年历史的六必居酱园。这家作坊曾制订了六条操作规则:黍稻必齐,湛之泌洁、陶瓷必良、火候必得、水泉必香。“六必居”由此得名。后来,这家酒肆改行成为酱菜园,名声更振。“六必”的严格精神和传统,却一代一代继承沿袭下来。比如:老秧瓜必要“七寸白”的成熟;黄瓜必要“顶花带刺”二两(旧秤)一条;芥菜头必要“两道门”的均匀个;糖蒜选料必要夏至前三天采收进厂,每头四至五六瓣。这里制酱,每年春节一过去时就把黄豆蒸熟发酵,制成“黄子”,然后晒干碾碎人缸,直到“处暑”才能起缸。解放以后,随着北京蔬菜种类的增多、产量增加、酱菜制作技术提高,六必居酱菜的品各和产量也大大增加。生产的工艺要求也大大超出了“六必”的范围。目前,那晶红透亮、又香又脆、色味俱佳的六必居酱菜,在全市各大菜市场都可买到。不少传统名牌酱菜,还制成罐头,远销国外

( 北京)

五. 北京市 东城区 馄饨候

“馄饨侯”的馄饨为什么会名扬京城呢?主要是这儿的馄饨做出来有讲儿。“馄饨侯”由打开张,一直以经营馄饨为主,除“文革”那几年以外,它这儿主营的品种就是馄饨和芝麻烧饼。其馄饨的特点是皮薄、馅细、汤好、作料全。"馄饨侯"的馄饨皮有薄如纸一说,把皮放在报纸上,能看到上面的字。馅细,指的是多少菜配多少肉馅都有比例,肉讲究用前臀尖,七分瘦三分肥,打出的馅非常均匀。一碗馄饨,10个皮为一两包一两馅,加在一起为二两,基本上不差分毫“馄饨侯”的馄饨均为手工现场制作。做馄饨也叫推馄饨,手之麻利让人叹为观止,每班两个师傅,能供3000多人吃,平均一分钟能推一百多个馄饨。“馄饨侯”的汤是一绝,煮馄饨的汤是用猪的大棒骨,花6个小时左右时间熬成的。汤口儿讲究味浓不油腻,由于棒骨汤含有钙质,许多老人之所以好这口儿,也是冲着这个来的。“馄饨侯”的作料讲究一个“全”字,有紫菜、香菜、冬菜、虾皮、蛋皮儿等。记者曾在两年前写过一篇报道《北京的冬菜没了》,冬菜是京味馄饨不可缺的作料。“馄饨侯”为了淘换冬菜没少跑腿,最后在河北清县找到了生产厂家,眼下清县坛装冬菜成了“馄饨侯”的特供品。50年代,“馄饨侯”就已名噪京城。那时,八面槽离着吉祥戏院和北京“人艺”较近,一些著名演员演出散场后,常到“馄饨侯”喝碗馄饨吃俩烧饼当夜宵。您别看馄饨不起眼,它经常在大席面上露脸。当年,周总理宴请外宾,把"馄饨侯"的师傅请去过几次。“馄饨侯”的7位创始人之一陈清安的侄子陈宝增(今年已60多岁),几年前写过一篇回忆文章《我为总理做馄饨》,详细讲了这些情况。60年代初,“馄饨侯”的师傅参加全国烹饪技术比赛,得过金奖,受到1、1等国家领导人的接见。在不久前举办的北京市烹饪技术大赛上,"馄饨侯"的馄饨获得了铜奖,在大众化筵席美食节上,他们推出的馄饨宴获得了金奖。小小馄饨为“馄饨侯”的字号扬了名,如何利用这块金字招牌,发展我国的快餐业,一直是兴华美食公司费心过脑子的话题。“馄饨侯”作为老字号,曾经有过值得炫耀的历史。但是面对餐饮业激烈的市场竞争,还照方拿药,采用原来小作坊式的生产模式,显然就跟不上趟儿了。今年初,兴华美食公司投资120万元对"馄饨侯"进行了全面装修,门脸焕然一新,店堂重新做了调整,增加了营业面积。重大的变化是馄饨的做法,在保留传统的基础上,按照科学化、标准化的方法做了全面革新。“馄饨侯”的老经营模式是:每个职工擀皮、做馅、吊汤、服务样样都能干,现在是按岗位定人,擀皮包馅就管擀皮包馅,煮就管煮,服务单管服务。过去是打馅做皮都在一起,现在另外找地儿(因王府井寸土寸金,尽量增加营业面积)建了一个中心厨房,专供门市用料。过去是顾客买牌,自己到柜上去端馄饨,现在是服务到桌,吃后算账。以前的“馄饨侯”品种单一,馄饨馅只有一种,除了馄饨只经营烧饼和小菜,现在,他们请技师和营养师反复琢磨和鉴定,增加到28个品种,光馄饨就有5种馅。烧饼有4种,此外,有面条、烧麦、小笼包并且增加了馄饨宴。以前的馄饨是原汤煮得了往外捞。现在改用煮面篓单煮,汤在另一个锅熬着,汤分棒骨、老鸡若干种,煮得了往上浇汤,一篓10个不多不少,以前用大锅煮直接捞,多少不均容易让人挑眼,现在没这些顾虑了。老字号“馄饨侯”的这些变革,让北京人耳目一新。您说老字号没点变化哪成呢?老字号值钱就在于字号的含金量上。“馄饨侯”重新开业后,每天顾客盈门,您别瞧它的营业面积只有300多平方米,经营的是三四块钱一碗的馄饨,可它的营业额平均每天都在两万元以上,最高时达3万多,这种经济效益让一些大饭庄和酒楼都要嘬舌头。由于“馄饨侯”经营的馄饨和其他小吃现在已基本上实现了标准化,而顾客在老店出现了等座现象,兴华美食公司将利用这块金字招牌陆续开连锁店,目前已开了4家,同时,他们准备在经营管理上学习国外快餐店的经验,使这个老字号焕发青春,也许用不了几年,“馄饨侯”会在京城遍地开花。老字号如何再度辉煌,“馄饨侯”的经验值得借鉴。

六. 北京市 东城区 扒糕

扒糕是北京小吃中的夏季小吃,用荞麦面制成,一般与凉粉同时出售。食用时切成小块,再将小块扒糕削成两头薄中间厚的长条薄片盛在碗内,浇上用麻酱、酱油、好醋搅拌的汁,加上红咸胡萝卜擦的丝,浇芥茉或辣椒或蒜末均可。

扒糕是用荞麦面和榆皮面做成的小圆坨,如烧饼大,蒸熟后,夏天放在冰上镇着;冬天则放在炉铛上,加油炒热,谓之热炒扒糕。

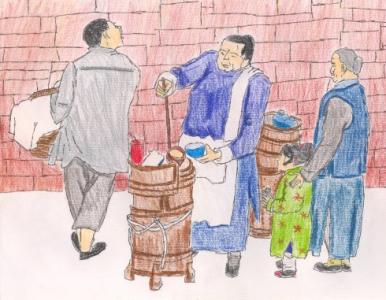

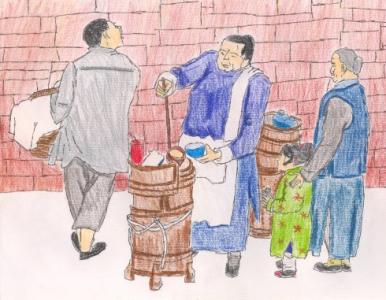

夏天卖扒糕的多是与凉粉一起卖,有粉块、粉皮、还有小拨鱼儿。都浸在盛有冷水的大木盆里(该盆系扁圆形,直径二尺,深不足半尺)。与卖灌肠、豆汁的一样,搭棚设座。案上摆着佐料罐:用花椒油□过的酱油、芝麻酱、醋、蒜汁、芥茉、辣椒油、□胡萝卜丝等。等到有顾客来吃时,才临时着上这些调料。经营者仅一、二人,不停地吆唤:“筋道的扒糕,酸辣的凉粉啦,请吧您哪!”、“扒糕筋道……酸辣凉粉儿哟……” 。

七. 北京市 东城区 北京萨其马

原名是萨其马,是满族的一种食物,清代关外三陵祭祀的祭品之一,原意是“狗奶子蘸糖”。将面条炸熟后,用糖混合成小块。

萨其马是北京著名京式四季糕点之一。过去在北京亦曾写作“沙其马”、“赛利马”等等。萨其马具有色泽米黄,口感酥松绵软,香甜可口,桂花蜂蜜香味浓郁的特色。

《燕京岁时记》中写道:“萨其马乃满洲饽饽,以冰糖、奶油合白面为之,形如糯米,用不灰木烘炉烤熟,遂成方块,甜腻可食。”

萨其马是当时重要的小吃。据《光绪顺天府志》记载“赛利马为喇嘛点心,今市肆为之,用面杂以果品,和糖及猪油蒸成,味极美。”道光二十八年的《马神庙糖饼行行规碑》也写道“乃旗民僧道所必用。喜筵桌张,凡冠婚丧祭而不可无”。当年北新桥的泰华斋饽饽铺的萨其马奶油味最重,它北邻皇家寺庙雍和宫,那里的喇嘛僧众是泰华斋的第一主顾,作为佛前之供,用量很大。

正明斋制作的最为有名。永兴斋制作的萨其马也有不错的口碑。

萨其马以其松软香甜、入口即化的优点,赢得人们的喜爱。满洲入关后,萨其马在北京开始流行,时至今日,萨其马作为满族饽饽的美味,已经从北方传遍了全中国。但当中热量较高(脂肪含量约54%或一件约200卡路里)。纵然萨其马味美可口,但仍应尽量少吃而为健康着想。

在香港,人们惯称萨其马为“马仔”。由于赛马赌博俗称“赌马仔”,因而有港人迷信指吃了萨其马后,便可在赛马赌博中获胜。

八. 北京市 东城区 老北京臭豆腐

臭豆腐是一项流传于全中国及世界其他地方的豆腐发酵制品,但在各地的制作方式、食用方法均有相当大的差异。臭豆腐分臭豆腐干和臭豆腐乳两种,都是相当流行的小吃。臭豆腐乳曾作为御膳小菜送往宫廷,受到慈禧太后的喜爱,亲赐名御青方。臭豆腐在上海,台湾是颇具代表性的小吃

老北京臭豆腐制作方法:

1、制豆腐将黄豆用水泡发,泡好后用清水洗净,换入清水20~25kg,用石磨磨成稀糊,再加入与稀糊同样多的温水拌匀,装入布袋内,用力把浆汁挤出,再在豆渣内对入沸水拌匀后再挤,如此连续豆渣不沾手,豆浆已挤完时,撇去泡沫,将浆汁入锅用大火烧开,倒入缸内,加进石膏汁,边加边用木棍搅动,约搅15~20转后,可滴上少许水,如与浆混合,表示石膏汁不够,须再加进一些石膏汁再搅。如所滴入的水没有同浆混合,约过20min后即成为豆腐脑。将豆腐脑舀入木盒内,盖上木板,压上重石块,压去水分,即成豆腐。做臭豆腐,豆腐要是特质的,压得比我们一般吃的豆腐要硬,但比豆腐干又软。

2、发酵将做好的豆腐一板一板地上架,木质架子可以放十几层豆腐,中间可通风,抹上盐,点上霉菌(菌种溶化在水中,用手指蘸了弹在豆腐上),在无阳光直晒的通风房间里放两至三天,夏天屋中气温可在32度上下,豆腐会长出一寸长的白毛,即霉菌。

3、发酵后的处理将青矾放入桶内,倒入沸水用棍子搅开,放入豆腐浸泡2h左右,捞出豆腐冷却。然后将豆腐放入卤水内浸泡,春、秋季约需3~5个h,夏季约浸泡2h左右,冬季约需6~10个h,泡好后取出,用冷开水略洗,沥干水分即可。(卤水制法:以用豆豉2.5kg为标准计算,须加清水15kg烧开,过滤后,在汁水内加碱1500g浸泡半个月左右,每天搅动1次,发酵后即成卤水。)

4、根据不同地区的口味和特色,再进行加工。

九. 北京市 东城区 吴裕泰

吴裕泰茶庄始建于1887年(清光绪十三年),初名《吴裕泰茶栈》,创始人吴锡卿,安徽歙县昌溪村人,1930年去世。

吴氏祖上几辈作茶叶生意,吴家有兄弟6个,吴锡卿排行第四,总管吴裕泰茶庄,以吴裕泰为依托,吴家先后在城里城外开了8家大小茶庄,后来发展到11家,他们是:崇文门内《乾泰聚》、《福盛》、《吴鼎裕》茶庄,《吴鼎裕》即今崇文门菜市场旧址,专门经营高档茶叶,供豪门显贵享用。

广安门内的《协利》,西单北大街的《吴新昌》,东单的《信大》,清河的《1利》,通县和天津的《乾泰聚》分号和《裕胜》茶庄等,吴锡卿曾任北京市京师茶行会会长。

吴裕泰茶庄自创建之日起至今,一直坐落在东四北大街44号。其时占地20多亩,高门大院,能同时进三辆大车,共有8个院落,100多间房子,为花园式建筑,分为客房,库房,加工拼配室,营业店堂等。

那时,茶庄主要从安徽、福建、浙江等地进茶,一般是经大运河到通县,再用大车进东直门,到北新桥。那时吴裕泰茶栈的电话是:北局,1928。现为64041928,历经百年,主号未变,现在王府井吴裕泰茶文化馆,展有一老顾客捐献的早年吴裕泰茶栈茶叶筒,可作证明。

吴家笃信佛教,乐善好施,每年的冬三月,吴家都高搭粥棚,救济穷人。吴家几代为安徽儒商,经商学文,不乏知识分子,善待下人,据说在吴家当伙计的,没有一个跳槽的。

吴裕泰最早的牌匾是吴锡卿用五块银圆,请清末老秀才祝春年写的,称《吴裕泰茶栈》,书法不俗。这块匾在北京挂了几十年,公司合营时,吴裕泰茶栈改为《吴裕泰茶庄》,(没有牌匾)文革时北新桥地名被改为红日路,吴裕泰也更名为《红日茶店》(为竖牌),直到1985年才恢复老字号,是请中央民革委员冯亦吾老先生题写的,黑地金字的横式牌匾,沿用至今。

1994年,茶庄进行翻扩建,营业现场由原来的50平方米增加到80多平方米,店堂宽敞明亮,店内悬挂着天津炎黄画院赠送的大幅国画,《陆羽品茶图》。次年,建成与茶庄一壁之隔的《吴裕泰茶社》,著名书法家刘炳森,欣然命笔题写匾额,1995年金秋时节,茶社开笔会,刘炳森、胡洁青老人、李滨声,苏适、米南阳,留下了墨宝。

当时的吴裕泰茶栈,就以拼配花茶为经营特色,开始是自己窨制,后一律在产地窨。安徽的名茶不少,祁门红茶,安徽屯绿,黄山毛峰,六安瓜片,太平猴魁,等享誉中外,但那时北京的老百姓喝不起这些名茶,大多喝花茶,吴裕泰拼配的茶基本上是大众化的,所以生意一直很兴隆,在北京茶行中独树一帜。新中国成立后,吴裕泰这个百年老店又获新生,1955年底,公私合营后,更名《吴裕泰茶庄》。1995年被国内贸易部授以《中华老字号》称号。

联系电话:64041928

地址:(王府井店)东城区东四北大街44号