一. 山西省 忻州 繁峙 繁峙胡麻油

繁峙胡麻油

胡麻油又称亚麻籽油,是一种古老的食用油,它是从胡科植物脂麻种子榨取的脂肪油。胡麻生性喜寒耐寒,适合生长在西部、北部高寒干旱地区。胡麻的“胡”古指我国西北少数民族及地区,由此可见,从古至今,胡麻就一直生长在寒冷地区。胡麻油也就是现在人们所说的亚麻籽油,胡麻油在我国有着悠久的食用历史,胡麻油在民间称谓极多,有汪油、潞油和麻油等。

山西

繁峙县农业技术推广中心

保护地域范围:繁峙县砂河、东山、金山铺、柏家庄、大营、横涧6个乡镇192个村。东至横涧马跑泉村,西至砂河印子坪村,北至砂河地卜沟,南至东山乡太平沟村。地理坐标为东经113.41°—113.96°,北纬39.08—39.43°。生产规模980公顷,年产量1200吨。

二. 安徽省 滁州 凤阳 韭山藤茶

韭山藤茶

韭山藤茶产于凤阳县殷涧镇韭山。藤茶选用清明前野藤上嫩叶经烘干炒制而成。韭山藤茶为绿色生态饮品,其味微苦,性微寒,长期饮用可疏风散热,并对高血压、高血脂、冠心病、神经性头痛有很好的治疗作用。

三. 安徽省 滁州 凤阳 凤阳酿豆腐

“凤阳酿豆腐”是安徽沿海地区的传统名肴

据凤阳当地传说:明朝开国皇帝朱元璋出身在凤阳,他年幼时家境贫寒,靠乞讨度日。一,朱元璋在凤阳城内的黄家小饭店里讨得一碗酿豆腐,吃后深感滋味极佳。以后,他便经常去这家饭店乞讨酿豆腐。后来他穿上龙袍做了皇帝,便下令将凤阳城内那家黄家小饭店的厨师召进了皇宫,专门为他烹制“凤阳酿豆腐”,成了他御膳房的厨师。从此,这个菜身价百倍,成了明朝宫廷筵席上的一道名菜,并得到一个“朱洪武(1368年朱元璋称帝年号“洪武”)豆腐”的雅号驰名于世,一直流传至今

今天的“凤阳酿豆腐”是用嫩豆腐为原料切成片,夹入猪肉末、虾仁末等,裹上鸡蛋粉糊下油锅炸至金黄色,再用糖醋勾上芡汁即成,具有色泽奶黄,外脆里嫩,酸甜可口等特色。( 凤阳)

御膳豆腐又名“酿豆腐”,是凤阳传统名菜。相传是明朝初期一位凤阳姓黄的厨师创造出来的,至今已有600多年历史。明初,凤阳每年把酿豆腐作为贡菜送往京城,朱元璋品尝后,十分赞赏,黄厨师后来进了宫,当了御用厨师。酿豆腐的制作方法精细考究,做时要“把三关”(选料、制作、火候)、“走四步”(做菜坯、打蛋清、下油锅、熬糖汁)。酿豆腐味似樱桃,外脆内嫩,爽清鲜美,营养丰富,为席上之佳肴。

近年来,凤阳宾馆根据酿豆腐的传统配料和制作方法又加以研究,并多次试制,使酿豆腐更为鲜美,营养更加丰富。

四. 四川省 广元 旺苍县 火麻油

《火麻仁》又叫1仁或麻仁,为桑科植物1的干燥成熟果实。其味甘、性平,入脾、胃,能润燥滑肠,滋养补虚。火麻仁含有丰富的蛋白质、不饱和脂肪酸,还有卵磷脂、亚麻酸、维生素及钙、铁矿物等人体必需的微量元素。食之有润肠胃、滋阴补虚、助消化、明目保肝、祛病益寿之功效,且对老人便秘、高血压和高胆固醇等疾病有特殊的疗效,而且火麻是唯一能够溶于水的油料。

制作工艺

采用低温冷榨的物理工艺制取的田禾火麻油,不但较好的保留了原料的天然活性营养成分,经检测田禾火麻油还具有无胆固醇、人体必需脂肪酸含量高,特别是具有ω-6族亚油酸与ω-3族α-亚麻酸2.4:1的天然比值,符合国际卫生组织推荐的小于等于4:1最佳比值的特点,是最具营养平衡性的油脂且可溶于水。田禾火麻油营养清香,长期食用田禾火麻油有效补充人体必需营养素α-亚麻酸、润燥滑肠、有益心、脑及血管的健康延年益寿,还具有降低血脂血压血糖等功效。

五官寨牌火麻油产品说明

五官寨牌火麻油是精选上等火麻仁,直接压榨生产的天然油料,不含任何化学试剂。据医书记载,火麻仁入脾、胃,能润燥滑肠,滋养补虚。加工出的火麻油不饱和脂肪酸含量达90%、油酸达78%,具有调功能、降三高、美容颜、益长寿的功效。

食用方法:凉拌、煎、炒、炸、煮各类食物或直接口服,煲汤、煮粥效果最佳。

配料:旺苍火麻仁

保质期:18个月

五. 安徽省 滁州 凤阳 恒裕酱菜

恒裕酱菜

恒裕酱菜为安徽恒裕酿造有限公司生产,包括瓶装、袋装等各种方式包装,酸、甜、咸、辣、麻各品位齐全,南北风味俱有。产品在2000年获安徽省政府授予的“安徽名牌农产品称号”。2003年公司通过

ISO9001国际质量体系认证并被批准使用“QS”标志。

六. 安徽省 滁州 凤阳 日月牌粉丝

日月牌贡品保健粉丝原为明洪武年间宫廷御膳精品,现为国家认证的绿色食品。该产品在传统配方的基础上,融现代生产技术,精制而成。其特点是久煮不糊,复煮不碎,晶莹透明,柔韧爽口。具有降血压、利便利尿、强筋健骨之功效,多次荣获国家、安徽省保健食品优质奖,1997年被安徽省政府命名为“名牌产品”称号。产品现已出口到日本、韩国、美国、加拿大、香港等国家和地区。

七. 广东省 深圳 福田区 家乡猪肉汤

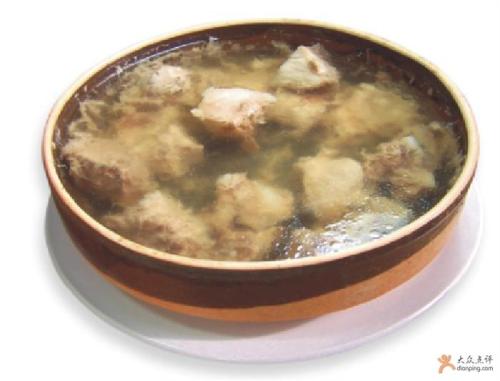

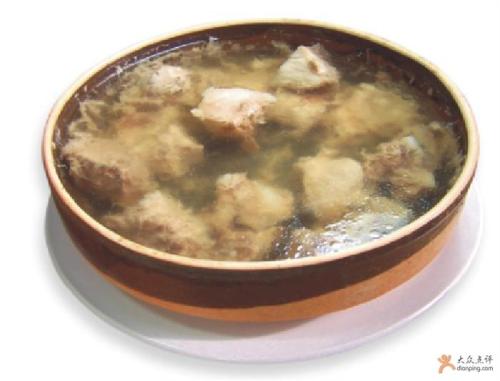

猪肉含有丰富蛋白质、脂肪、维生素、磷等,具有滋阴润燥、补肾养血、益气强身的功效。精选客家地道家乡猪肉,肉质优良,“和兴客家道”精心打造,清淡好味,烫头鲜美,肉质鲜嫩,给唇舌以最纯真的慰藉。

八. 河北省 张家口 康保 康保麻油

麻油:将胡麻籽炒熟,然后粉碎,通过榨压等特殊工艺制得,色橙、味浓,是煎炸、调味的佳品。亚麻籽油(麻油)中所含α—亚麻酸,具有降低血脂、降低高血压、抑制血栓性疾病、预防心肌梗塞和脑梗塞、保护视力、增强智力等功效。

九. 西藏 昌都 类乌齐县 康巴的五采天衣

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;”

康巴美,美在它的山水;

康巴美,美在它的传统文化;

康巴美,美在它的如五彩神衣般美妙的服装服饰文化;

康巴美,美在它的创造者——勤劳智慧的康巴人。

藏族人民自古生活在祖国大西南广阔的万里雪域高原上,他们就在世界屋脊上过着 “逐水草而居”的游牧和半收半农的生活。因而在服饰上有独特典型的雪域高原民族风格。由于地域和生活习惯的差异,藏区各地服饰于整体中也各具特色。一般来说,以拉萨、日喀则为中心的卫藏服饰雍容华贵,等级分明;甘青地区的安多服饰富丽堂皇,于统一中局部多变,而居住在藏区东部的康巴人的服装服饰则宽大粗犷、英武健美、豪气洒爽。

康巴,包栝西藏昌都,云南迪庆,青海玉树、果洛,四川甘孜、阿坝等地区,康巴服饰因小区域自然地理环境与地域文化之差异,形成了独具地方特色的康巴服饰习俗,俗称康装。它以其夸张的形制、明朗的色彩、古朴的纹饰、厚重的质地、多彩的款式、深邃的文化内涵,在藏族服装服饰艺术中独树一帜而令人耳目一新。 仅康巴地区的妇女服饰、在民间就有一首古老的民歌这样传唱赞美:

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是贡觉人,贡觉装饰我知道,贡觉装饰要我讲,项殊三串胸前抛;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是霍柯人,霍柯装饰我知道,霍柯装饰要我讲,红绿带几绕满腰;

我是不是达多人,达多装饰我知道,达多装饰要我讲,红绳扎发围头绕;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;

我至不是巴塘人,巴塘装饰我知道,巴塘装饰要我讲,银丝缠发额前飘;

我虽不是盐井人,盐井装饰我知道,盐井装饰要我讲,头包风帕腰悬刀。

我至不是昌台人,昌台装饰我知道,昌台装饰要我讲,巴戈盘发宝光耀。”

康巴服饰文化的古老倩影

丰富多彩的康巴藏族服饰,具有悠久的历史和鲜明的民族特点,是居住在藏区东部的康巴人创造的一种独特的实用美术和文化艺术结晶,集中体现着它的创造者——藏族人民无穷的智慧、创造力、艺术修养和审美情趣。

独特的藏族服饰,对于生息、繁衍在世界屋脊的高原藏民族来说,具有特殊的意义。和所有民族传统文化一样,康巴藏族服装服饰的形成也经历了一个长期发展、演进、融会的漫长历史。

在距今4500年左右的西藏昌都卡若遗址中发现的新石器时代的装饰品约有50多件,有笄、磺、环、珠、项饰、镯、贝饰。牌饰和垂饰,质料则有石、玉、骨、贝等。装饰品大部分均磨制光滑,制造精细。这些远古先民创造的人体装饰物,从一开始就显示出它在材质、造型、纹饰、制作工艺等的多样丰富性和独特的区域性特征。

川、甘、青、新疆等地是历史上形成藏族部落和部落活动生息的地区,在接近青藏高原的哈密地区,发现的原始社会公墓出土的干尸,距今有约3000年的历史。古尸的服饰基本特征和康巴藏民族今天的服饰十分相似,如头发梳成许多条辫子,男尸往往头戴毡帽;身穿毛皮或皮革大衣、长皮裤、毛织品长袍;脚穿长统皮靴、靴筒外还有毛织带裹腿;腰间束袋,佩有小铜刀。女尸则身穿毛织品长袍,腰际束带,同时脚着长统皮靴,以毛织带裹腿。皮靴上还附以小件铜制装饰品,各色毛织物的色泽鲜艳。大多以红、绿、褐、黑等色彩组成的大小方格和彩条,非常美观大方。

在青海平安县古墓内出土的画像砖,内容有宴饮、甲骑、仙人、力士、神马等6种图案,其中宴欢人物一臂赤露,今日康巴藏族人仍保留着这种半着衣半裸臂的习俗。据此推断,可见早在公元前11世纪远古藏族先民的服饰习俗里,就已具备了现代康巴藏族服饰的基本结构特征。

据史载:“东女国,(康巴一带)皆披发,皮革制成鞋,其女王服青毛绫裙,下领衫,上披青袍,其袖委地,冬天穿羔裘衣服,饰以纹锦。”

在藏北发现的岩画中的人物形象亦有不少编发者或脑后“披发”长飘的形象,多数人物都着一种裙袍式的皮毛长衣,这些都与文献记载的当地地域及人文特征极为相似。

在青海乐都柳湾墓地还出土了一件彩陶靴,通高 11.6厘米,底长 14.3厘米,陶靴内空,靴为圆形,为夹砂红陶,表面施红色,并绘黑彩,靴帮与靴底衔接处向内凹曲,靴底前尖后方,靴筒绘对称双线回纹,靴饰双线带纹和三角纹,线条流畅,纹路清晰,造型与现代藏式统靴相似,说明早在3000年前的青铜时代,青藏高原的先民已经会制作和穿用具有高原地域特征能防寒保暖的长统靴子,并具备了装饰美化的造型审美能力。

吐蕃早期,藏族人的发型和面饰继承了原始社会的一些习俗。例如“赭面”就是指藏区北方草原牧民习惯用一种赭石色矿质(有资料说亦是一种动物血)涂擦面部,起到防晒、防冻、防风雪、护肤的作用,同时,美饰面容并兼颜宗教信仰色彩作用的习俗。吐蕃人以此俗为美,由于吐蕃时期疆域辽阔,各地区的服饰文化在形成发展过程中,广泛吸取和融合了青藏高原及其周边地区的文化优势,造成了各地区服饰的较大差异,其主要表现在藏区东北部东女,附国,党项等部落的服饰差异上。