贵州毕节有哪些特产最出名呢 贵州毕节特产十大排名

一. 贵州省 毕节 大方县 贵州天麻

二. 贵州省 毕节 大方县 大方漆器

将皮纸脱胎技术改为用棉麻布脱胎,颜色上也由过去的黑红两色改进为以部分颜料作色。由过去的明花、影花、明光、退光逐步扩大到印漆、银刻、金花、台花、薄科花、五彩霞花等,产品增至9大类400多个品种。 特点:大方漆器技艺精湛,表面绘有金花、影花、龙凤、人物、山水、花卉等图案,并书有古代名人诗词歌赋,古雅庄重。它具有能保色、保味、防潮、防蛀、不传热、经久耐用的特点。

大方漆器地理标志产品保护产地范围为贵州省大方县现辖行政区域。

大方县素有“国漆之乡”的美称,栽培漆树的历史,距今已1000多年。大方生漆以产量较多、品质优良而名扬海内外。由于境内气候、土壤等自然条件适宜于漆树生长,县内各地均有漆树分布,尤以海拔1500~1800米地段所产生漆质量最佳。百纳、长石、沙厂、瓢井是主要产区。其品种有肤姻皮、白杨皮、青冈皮、粉皮大木、灯台大木、黄豆、椒叶、厚叶、柿花叶等。

大方漆器,是贵州富有民族风格和地方特色的传统工艺美术作品。明、清朝代,大方漆器就被选作“贡品”上京供奉皇帝。作为家庭陈设品装饰书斋、客厅,更增添了古色古香的雅致。民间也作为日常生活中的用具,盛装干鲜果品、蜜饯乃至菜肴均可。大方漆器在清道光年间盛极一时。当时古老的大定府城内几乎家家都会制作漆器,故享有“漆城”之誉称。

大方漆器的特点是,图案幽雅逼真,造型朴实,漆色光亮可照人影,色泽艳丽,经久耐用,并具有鲜明的民族色彩。用作食具,不导热,不串味,不漏水,不生虫,耐酸、碱,不易腐朽,不褪色等。

大方漆器具有质地坚实、造型古朴雅致、涂漆光亮、漆色润泽生辉的特色。装饰多以写实与大胆夸张相结合,形成鲜明地方色彩。现产品除保留隐花、明花、退光等传统手法外,还发展了明光、印漆、台花、金花、银刻、五彩嵌花等品种。大方漆器选料精良,采用牛、马皮脱胎和布胎,以上等漆作涂料,一般一件制品需经过四十多道工序才得以完成。漆器制作工艺,可分为制坯、漆地、装饰等几个重要环节。比较复杂的是装饰。装饰的技法有100多种,总起来可分为浮花、平花、暗花三个类型。这些工艺都极为精湛,体现了我国.劳动人民的智慧和创造。

大方漆器的另一个特色是:采用牛、马、羊等家禽的皮革,以棉、麻、绸、缎、木等做胎,以当地的优质生漆作原料,漆中的漆酶、漆酚含量较高,具有燥性好、色泽鲜,耐潮、耐酸、耐碱和抗高温等特点。

隐花是大方漆器的独特技艺。艺人巧妙地把各种花纹隐衬在漆质与胎胚之间,若隐基现,其状,如深巷基虚静影沉壁;其态,线条装饰自然,挥洒自如,似行云流水,独树一帜。在颜色上现在也由原来的隐石红木色改为珊瑚色等,更加丰富了彩面。

大方漆器的嵌花,细腻纤巧,清幽雅致。它不刻意雕凿,也不饰以金银,只设淡淡润色,所嵌景物生动盎然。图案有青山、秀水、古木、瑞雪、春花秋实、飞禽走兽、风土人情等,再现了贵州的自然景物,可谓“初写黄庭,恰到好处”。五彩,是大方漆器又一特色,色彩调配趋于鲜艳夺目,更富民族气息,突破了沿袭已久的单一黑红相衬的传统手法,以协调地运用嫣红、翠绿、天蓝、浅灰、乳白、深黄、姹紫为一体,形成了色彩缤纷的工艺品。

据史料记载,大方漆器的生产始于明朝洪武年间,距今已有600多年历史。彝族女政治家奢香夫人袭贵州宣慰使期间,在向朱元璋进贡的“方物”中,就有许多漆器珍品。

清朝民间的大方漆器工艺技术比明代更为完美。道光年间的大方皮胎描金等漆器独具特色,与北京雕漆、山西云雕等齐名并载入史册。

民国时期,大方专门从事漆器工艺的有“万寿宫”、“义森公”等漆器作坊10多家。其艺人手艺娴熟,尤以造型、整型技艺为高,质量以型准、缝口密合、做工细致而驰名。1915年,在美国旧金山举行巴拿马运河开通的万国博览会上,贵州大方漆器与江苏扬州漆器双双获得银质奖,随后与茅台酒、玉屏箫笛并称“贵州三宝”。

大方生漆产量很高。民国28年(公元1939年)生漆产量就达25吨,解放以后,政府一直重视生漆生产的发展,特别是80年代,政府从政策、资金、技术等方面给予扶持,发展较快。1987年,全县有成熟产漆树2600万株,生漆产量超过80吨,占全省生漆总产量的20%,居全省各县产漆量的首位,在全国生漆主产县中列居第六位。

三. 贵州省 毕节 黔西县 毕节酸菜

四. 贵州省 毕节 织金县 织金石雕

织金石雕,历史悠久,工艺精湛,色彩靓丽,具有显著的民族特色和文化、工艺及收藏价值。

织金县国泰苗族艺雕厂得到上级有关部门的支持,于2007年12月份开业,总投资20余万元,厂区占地1000多平方米。主要从事石雕工艺,原料为梵净山紫袍玉带石和金墨玉,主要生产茶具、摆件画屏、砚台、笔架、压书条、烟灰缸等石雕产品。目前,该厂生产的石雕工艺品主要销往欧洲、美国、香港、海南、湖南、北京、上海等地。

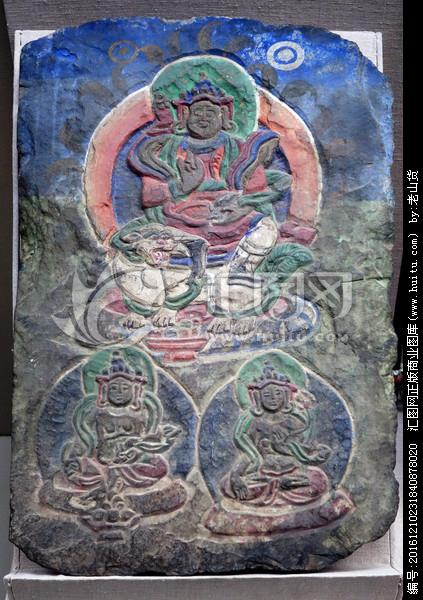

五. 青海省 海北 海晏县 嘛呢石刻

六. 贵州省 毕节 七星关区 胡家汤圆

做法:汤圆可分为水晶、酥麻、滚水等多种,尤以水晶最佳。采用糯米、大米,适量的白糖、麻酱、挑仁(压碎)、芝麻、化猪油等原料制成。

特色:水晶选料精致,做工考究,煮熟后,晶莹剔透,如水晶一般,吃在嘴里,满口生香,回味无穷。

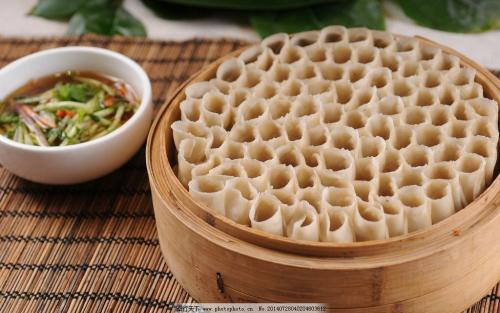

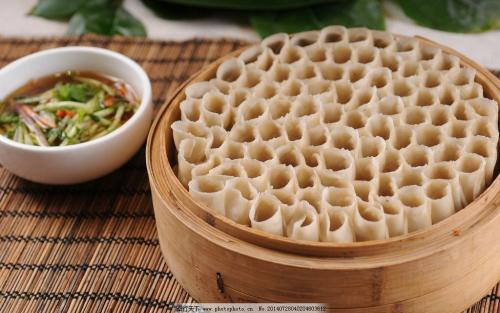

七. 贵州省 毕节 纳雍县 木梳粑

木梳粑与一般汤圆不同的是:一是包的时候不管做成哪种式样都得锁上花边,有时还要用剪刀修剪;二是用苏麻、蜂糖、芝麻等做馅子,既突出民族特色,味道又鲜香适口,经久不变,为多数人喜欢。如果用猪油或玫瑰做馅子包的汤圆,只不过是在木梳粑基础上的发挥,开初吃的时候虽说有一种别于其它的香味,但时间一长,就容易变质。

木梳粑是彝族人民主要的传统小吃,做工细致。一年一度的大年初一家家户户都要包粑粑过年节,并用作午餐或夜宵。若有客人来拜年,姑娘们包粑粑的技巧就更加讲究,她们以木梳粑为主的包成石榴形、柿子形、螺蛳形等花色品种,在粑粑上剪出柿子叶和石榴瓣的形状以显示自己灵巧的手艺。

若是用荞面做的木梳粑,就更为古老。要包得大一点,不用水煮,蒸熟就行,点上红绿颜色,民族色彩、地方色彩浓厚,吃起来更别有风味。

1993 年 9 月,纳雍县姑开苗族彝族乡用养面做木梳粑招待李沛瑶委员长等民革中央的客人,备受他 ( 她 ) 们赞赏。

八. 贵州省 毕节 七星关区 夜郎八卦鸡

做法:先从火炉中夹出一块红火炭放于地上,左手持鸡脚,右手泼水在火炭上,口念涉及用事的-,将鸡在火炭上绕三圈,-诵毕,再杀鸡。脱毛洗净后,把鸡头、翅膀、腿卦按关节切出后,其余部分则切成块状一同清炖至熟即可食用。

特色:味纯、汤鲜、肉嫩。

九. 贵州省 毕节 大方县 大方豆豉

大方豆豉粑是用豆豉加工而成,在豆豉未干之前打成的,没逢做油辣椒的时候切上一块放入里面,可谓是飘香四溢!

《贵州通志·风土志》载:“豆豉各州县产,以大定(大方)为最佳。”

十. 贵州省 毕节 贵州马

【形成历史】

贵州省的开发较晚,是多民族的地区,久与外界闭塞,以致对境内的古代养马历史,知之极少。按该省从春秋时期起分属夜郎、牂牁和糜莫三国,秦代始在境东北部置黔中郡,已经具有一定规模的农业生产。在边远地区则以畜牧业为主,如《史记·西南夷列传》指出:“随畜迁徙,毋常处”。到宋代以后,黔西马始见出名。如大观初年(1107年)准播州(今贵州遵义县)夷界巡检杨荣之靖,每年买马五十匹于南平军(今贵州桐梓县),厚给马值,以示优恤。南宋时在罗殿(今贵州省南部)买马,更推行茶马制度到该地,规定每年买马750匹,于今桐梓县一带。元代在一亦奚卜薜(今黔西地区)养马,并定于每月寅日给盐喂马,与西南行省一并为全国十四道牧区之一。在明、清时代并以贡马出名。

近世马市交易在黔西部、南部已很繁盛,如安顺县、关岭县的花江、贵阳市的花溪、黔西县的钟山,黔南的独山县等均是牲畜集散市场,并以出售牛马为主,这对贵州马的扩大分布起着促进作用。

在1939年以后,原句容种马牧场迁到贵州省,改为清镇牧马牧场,曾在桐梓、惠水、罗甸、安顺等县,举办十处马匹配种站,采用阿拉伯马和蒙古马的0公马改良当地马种。到五十年代末期,采用卡巴金、古粗马作种公马,继续办过配种站,亦时间不长,影响面不大,并分别于1960年前后结束。所以贵州马仍属本地品种。

贵州高原山峦起伏,道路崎岖,交通不便,自古以来省内和省际的人民生活物资交流均靠马匹驮载运输,随同公路建设马车运输亦与日俱增。

苗、回、彝、水族人民喜欢“耍马”,选购外形优美、体格较大的马,配以美观的头络、鞍具,在一年一度的端阳节“耍花山”、九月重阳前后的“过端”,均要举行骑乘赛马,分别有平地赛跑、冲坡、赛走马、比走法、比速度及比耐力等多种形式,从而加强了马的心肺功能、肌腱的锻炼。所以黔西马是在贵州高原的山区自然条件和人民养马技能选育下,培育出了短小精悍、行动敏捷、役力特强等特点的山地古老品种。

相关特产

- 毕节的十大特产是什么

- 毕节有什么特产值得带

- 贵州省毕节十大特产是什么

- 贵州毕节山里土特产有哪些

- 毕节特产有哪些值得购买

- 贵州毕节有哪些特产最出名

- 贵州毕节的特产能带走的

- 贵州毕节最有名的特产

- 贵州毕节必买特产

- 贵州毕节有什么特产可以带

- 贵州毕节特产什么最好

- 毕节市最出名特产

- 贵州毕节的特点和特产

- 贵州毕节有什么小吃特产

- 贵州毕节当地特色土特产

- 毕节的土特产有哪些

- 介绍贵州的毕节土特产

- 毕节十大特产

- 毕节有什么好的特产

- 贵州毕节土特产大全

- 贵州毕节地区的特产

- 山西特产蒸碗肉礼盒

- 茂名高州十大特产可以带走

- 老师怎么看待学生送特产给她呢

- 洪渡镇土特产

- 洪洞能买到外地特产吗

- 遵义特产粒粒香玉米花做法

- 同里特产和小吃店哪个好

- 巴旦木是什么地方的特产水果

- 黄石特产洋姜

- 海原什么特产

- 玉溪消防土特产

- 内江威远有些什么特产送人的

推荐特产

潮州特产单枞批发 广州潮州单枞批发市场

潮州特产单枞批发 广州潮州单枞批发市场的详细介绍及图片!...

柳林特产莜面 山西特产莜面哪个牌子好

柳林特产莜面 山西特产莜面哪个牌子好的详细介绍及图片!...

福州哪儿可以买到特产 福州特产购买地点

福州哪儿可以买到特产 福州特产购买地点的详细介绍及图片!...

荷兰特产菜有哪些

荷兰特产菜有哪些 的详细介绍及图片!...

丹东特产哪个最好 丹东十大特产排行

丹东特产哪个最好 丹东十大特产排行的详细介绍及图片!...

内蒙古特产羊肉介绍

内蒙古特产羊肉介绍 的详细介绍及图片!...

江西特产毛毛虫

江西特产毛毛虫 的详细介绍及图片!...

正宗的雪媚娘是哪里的特产 雪媚娘哪个味道最好吃

正宗的雪媚娘是哪里的特产 雪媚娘哪个味道最好吃的详细介绍及图片!...

河北沧州旅游景点特产 河北沧州都有什么旅游景点

河北沧州旅游景点特产 河北沧州都有什么旅游景点的详细介绍及图片!...

浠水梦圆特产 浠水市有什么好吃的

浠水梦圆特产 浠水市有什么好吃的的详细介绍及图片!...

山东省农产品特产 山东各地农产品特产一览表

山东省农产品特产 山东各地农产品特产一览表的详细介绍及图片!...

兰姐新疆土特产 四个字的新疆特产

兰姐新疆土特产 四个字的新疆特产的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com