一. 广西 河池 宜州 德胜酒

德胜酒尊贵高雅,声名远播,多少年来,不知陶醉了多少文人逸士,倾倒了多少学者风流。清代两粤才子、岭南宗师郑献甫(又名郑小山)一生好酒,尤其对德胜酒情有独钟,并曾作诗赞道:“人言德胜酒,色夺洞庭绿。闻香十里远,开坛千人醉。”经过公司多年努力,目前德胜酒发展到以下五大系列:

一、普通德胜米酒系列:以22度、35度两种酒度为主打,口感好、价格实惠,深受广大普通老百姓欢迎。

二、珍品德胜米酒系列:以22度、28度、38度为主打产品,优质珍珠米为原料酿造,米香纯正,入口绵密。

三、经典盒装德胜酒系列:以39度、42度、50度、56度为主打产品,所有产品均为窖藏超过3年的老酒,是宴席、接待及馈赠亲朋的好选择。

四、红兰酒系列:我公司是红兰酒全国唯一生产厂商,作为壮族特色传统佳酿,红兰酒风味独特,并且具有营养保健、美容养颜、延缓衰老等功能。

五、清酒系列(即将上市),清酒是发酵酒,区别于传统的白酒(蒸馏酒),具有度数低(8度—16度),营养丰富(含有多种氨基酸及抗衰老因子),口感清爽柔绵等特点,是目前倡导健康饮酒新观念的最佳选择。

宜州市德胜红兰酒业有限责任公司坚持走质量效益型可持续发展之路,牢固树立:团结拼搏、改革创新、以质取胜,以德服人的企业精神,奉献一流的产品,“喝德胜酒,必得胜!”。

二. 广西 梧州 岑溪 岑茶

岑溪种茶已有300多年历史。乾隆四年(1739)县志记载:“岑向无茶,止大峒山巅植之,其味甚佳,故有岗茶之名。迄今各乡近山处尽种,而谢孟堡山场所植尤夥,远近贩鬻,为利颇饶。”宣统二年(1910)梧州府出产商品调查统计岑溪茶叶2600石(约30万斤)。解放前茶叶盛产于清末民国时期;主产区是樟木山心,梨木乡的双元、里汉、泗祥,大乡的奕清,筋竹乡的横山,其他各乡也有种植。清末民初,茶商在县内樟木、筋竹、新圩、南渡、水汶等圩市,共有茶庄22间,经营茶叶收购、加工、外销,清末称茶叶为本县大宗农产品之一.民国22年(1933)出口茶叶4000担。民国26年统计,全县(不含解放后划归岑溪的三堡、糯垌地区)茶园面积1.038万亩。年产茶叶208.2吨。岑茶各具特色,如珠圆玉润的山心茶,色香味兼优的里汉茶,香味浓郁持久的三贯茶、三都茶、古浪茶,独具板粟香味的朝阳茶,在广东、梧州等地都享有盛誉,统称之为“岑茶”。

解放后的合作化时期,大力推广种茶,1956年,容县专区派专业技术人员在糯垌塘坡建立茶叶生产试验站,引进云南大茶叶、福建铁观音、水仙茶等良种。1958年国务院定岑溪县为茶叶生产重点县,同年广西省农业厅在梨木乡召开茶叶生产工作现场会,同年县委领导和梨木乡双元村茶叶专业队长出席全国茶叶生产先-表会议。茶叶出口最多是1962—1970年,平均每年出口茶叶272.34吨,其中1967年出口400吨。1976年推广良种茶及密植栽培等新技术,提高茶叶产量和质量,茶叶生产由原主产区发展到南渡、三堡、诚谏、归义等一批新产区。1982年岑溪县获得梧州地区推广茶园密植栽培科技成果三等奖。1984年是全县茶园面积和产量最高的一年,茶园面积达到2.44万亩,年产茶叶700多吨。南渡镇是全县产茶最多的一个镇。

近年内销扩大,出口减少,但年产级内茶仍在200吨以上。1990年茶园面积7394亩,年产茶叶205吨。土产公司茶叶加工厂的红碎茶、青毛茶、炒绿茶,加工精细,香味清纯持久,大部分出口境外。

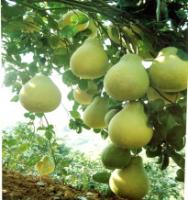

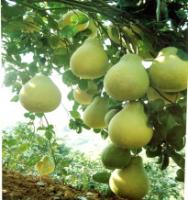

三. 广西 河池 罗城 金玉柚

金玉柚成熟期为每年八月份。梨形、矮颈,色泽橙黄艳丽,果肉多汗脆嫩,味道清香可口,可溶性固形物,维生素等含量居各类柑桔之冠,并具有利尿、助消化、降低血压、防治糖尿病等药用价值,被视为果中珍品,有“天然罐头”之美称。主要产于罗城的龙岸、黄金、小长安、桥头等地。

四. 广西 百色 靖西 靖西壮锦

壮锦是壮族民间传统的实用型工艺品,靖西市所产的壮锦在解放前已享有盛名。壮锦以原色棉纱为经,染色丝绒为纬,用本地木制的土织机手工精制而成,质地结实耐用,图案配色别致,花纹精美,传统图案有:框边回字形饰纹、莲花、牡丹、蝴蝶纹、云纹、葫芦纹、水纹、“卍”字形、双喜等。解放前为民间个人手工编织,产品单纯,仅有被面、背带心两种。解放后,由于国家实行民族政策,提倡发掘民间民族工艺品,1956年组成绣织社,1960年改称壮锦厂后,逐渐引进半自动纺织机,招工培训,品种增加了床单、台布、坐垫、壁挂、背带、头巾、披巾、挂包等10多种,花式图案也增加了玫瑰、蝴蝶、熊猫翠竹和民族花边等几十种。多次参加全国、全区举办的民族工艺品展览,产品远销港澳、新加坡、日本、美国、加拿大等国家和地区,深受外商青睐,1976年靖西壮锦厂生产的民族织锦获自治区质量第一名,1989年壮锦系列产品被评为广西少数民族用品优质奖。2006年靖西壮族织绵技艺列入全国非物质文化遗产保护名录。2009年壮锦系列挂包产量11315个、披肩2088张、壁挂168张。2010年壮锦系列挂包产量28900个、披肩6830张、壁挂120张。

五. 广西 桂林 全州 全州大蒜

全州大蒜尤以“蒜乡”枧塘出名,有五、六百年的种植历史。以蔸大苔粗,衣薄肉厚,味辛性温、香辣脆嫩著称,具有保健防病抗癌,降血脂、胆固醇,下气消食,除风破冷,解毒散痛等特异功效。尤其是独蒜,香辣可口,堪称蒜中精品。蒜苔不长不短,白嫩青脆,运销俄罗斯、日本和东南亚等国。

六. 广西 桂林 平乐 鹅梨

主要产于同安镇永福自然村,因形如鹅蛋,故名。其特点是:果实肥大、肉厚核小、肉质嫩白细腻,香甜多汁,味道甘蜜,素有“赛雪梨”之美称。

鹅梨系由该村李连明于30年代从外地引入种植。解放前只有几户种植,面积不到5亩。

解放初有15户种植,面积10多亩。1952年发展到25亩。60年代初发展到40多亩,70年代末发展到70多亩。目前全县鹅梨种植面积约80多亩。

鹅梨为一年种多年收水果,投资成本低,嫁接和种植花费劳动亦少,种植后4~5年开始挂果,10年后进入盛果期,一般收果35~40年以上,株产150~250公斤。

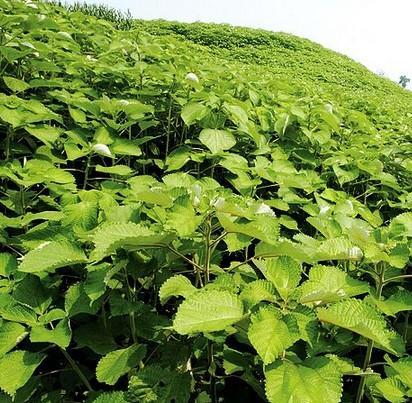

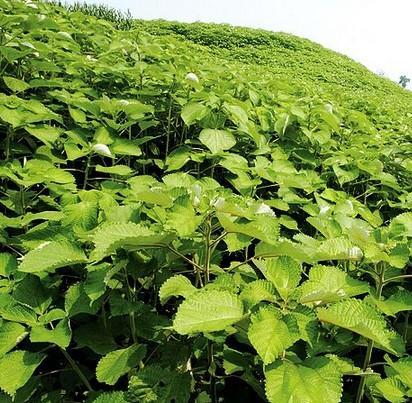

七. 广西 桂林 灌阳 灌阳苎麻

苎麻,俗称青麻。种植历史悠久,据旧《灌阳县志》记载,1750年前已有苎麻种植。公元1800年前后从临桂县引进绿白麻种植,二十年后这个品种在县内成为主要苎麻品种。后又从平乐引进黑皮蔸种植,逐渐取代了绿白麻品种。民国时期苎麻种植较多,1949年全县达2710亩,总产量9.65万公斤。解放初期有所增加,1957年全县种植面积增至5966亩,总产16.43万公斤。60年代后,因扩种粮食作物,苎麻种植面积减少。80年代后逐渐恢复,因价格看涨,1987年种植面积达12317亩,总产88.84万公斤,为解放以来最多的一年。后因价格下跌,1990年仅有2355亩,总产为17.42万公斤。

县内种植的苎麻,纤维支数高,1986年经湖南株州绢麻厂化验,黑皮蔸苎麻的纤维支数达2200支以上,因而历来比较畅销。解放后,1953年由外贸部门收购出口苎麻10.83万公斤。

1960年出口75.15万公斤。县供销部门从1952年开始收购到1990年,共收购苎麻482.41万公斤,平均每年为12.37万公斤,其中1987年收购76.84万公斤,为历史上最多的一年。

八. 广西 百色 田阳 百色番茄

百色番茄为农产品地理标志产品。广西百色市地处亚热带季风气候区,番茄是百色市主要茄果类蔬菜品种,很久以前就有种植,上世纪80年代开始引种外来杂交品种。百色番茄产业化兴起源于1984年在百色市田阳县田州镇兴城村利用冬闲水稻田冬种番茄,实现 “稻-稻-番茄”一年三熟,从此带动百色市秋冬季番茄大规模种植。品种由大果番茄发展今天大果番茄、水果型樱桃番茄并存,红色、黄色、紫色等多种果色并存的全国秋冬番茄主产区。近年来,百色市蔬菜种植面积12万公顷,产量360万吨,其中番茄近2万公顷,产量80万吨,成为我国主要的“南菜北供”基地。

地域范围

百色番茄农产品地理标志地域保护范围位于东经104°58′~107°54′,北纬22°54′~24°52′之间,包括广西壮族自治区百色市行政区域内的右江区、田阳县、田东县、平果县、德保县、靖西县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、隆林县、西林县等12个县(区)的78个乡镇,963个行政村。百色番茄种植保护区域

产品品质特性特征

以秋冬季种植为主,稻-稻-菜(番茄)或稻-菜(番茄)水旱轮作露地栽培方式生产的百色番茄,品质天成,保持番茄自然生长特有的自然风味和品质,风味独特,果形、果色俱佳。 (1)外在感官特征: 百色番茄品种较多,主栽品种品质外在感官特征进行描述如下: 千禧:樱桃番茄,果实椭圆形,果色鲜红,口感脆、清甜,果实较硬,耐贮运,品质优。 红妃6号:樱桃番茄,果实椭圆形,果色大红,甜酸适中、口感好,果硬,耐贮运,品质优。 金币:樱桃番茄,果实短椭圆形,金黄色,有光泽;果肉橙黄色,脆甜可口;果实硬,耐贮运,品质优。 艾比利:大果型番茄,果实高扁圆形,淡红色,口感好,果实硬,耐贮运,品质优。罗拉:大果型番茄,果实高扁圆形,深红色,口感佳,果实硬,无青肩,耐贮运。 (2)内在品质指标:百色番茄基地通过无公害蔬菜产地认定,产品质量符合无公害农产品要求,农药残留量符合《农业部办公厅关于印发茄果类蔬菜等55类无公害农产品检测目录的通知》(农办质〔2013〕17号)中茄果类蔬菜检测项目限量。

九. 广西 贵港 桂平 素餐

西山风景区洗石庵内的敬慈斋馆的“绣球玉液”、“彩菇争艳”、“杏林春满”、“百花拼盘”、“芙蓉酥酡”、“如意吉祥”、“不可思议”等特色菜肴以及素面、粉饺等风味小吃非常有名。

小知识:“杏林春满”用冬菇、杏仁、胡萝卜、丝瓜、竹笋、作料,切粒混合炒制而成。红、绿、黄、白、褐五色相间,清雅素淡,春意盎然。用沙田柚皮泡制的“不可思议”皮酥肉嫩,甘香可口,吃时不知是何物所制,令人有不可思议之感。

十. 广西 桂林 全州 全州豆豉

全州县制作豆豉的历史源于唐代中叶,与“全州第一香”五香豆腐干产生时期接近。

据传,最早制作出豆豉的,是唐中叶全州镇建设街小南门一个专做豆子生意的老板(姓甚名谁已无法考证);有一天,老板收进店的百余斤豆子因未干透晒在外边,突降大雨,豆子来不及捡回来,全部淋湿了,连续两天偏又是雨日,帐鼓的豆子眼看着要发芽了,老板让妻将豆子蒸熟了当饭吃,吃了两餐后,老板与伙记们都不愿再吃了,天不见晴,豆子就存放在桶里。接连下雨十余天,大家把豆子的事给忘了,直到有一天,满屋子莫名奇妙地散发出一股很特别的香味,经查找发现,香味出自那桶被遗忘了的熟豆子!大家提出桶细看,豆子不但没烂掉还长出了淡绿色的茸毛,而且有异香,老板叫伙计提去河里洗净再晒,晒了不到半时辰,又是一场雨,伙计无奈只好又将豆子存放桶里,待雨停日出时,已是三天之后,大家提出豆子一看,豆子热气腾腾又发酵了!再次发酵的豆子颜色更黑了,且香味更浓。老板娘怕豆子发了酵不卫生,就弄一小碗加点酒蒸一下,没想这一蒸,就蒸出了“小南门的洪水(红水)豆豉”,添点盐,就是上好的送饭菜。后来她又试着用豆豉煮汤,汤清爽还带点淡红,味道相当好,拿去当配料做菜,菜味道比不放豆豉要好得多,全州豆豉竞然在无意间产生了。豆子老板也改了行开起了全州第一家豆豉作坊,并收徒传承技艺,徒弟又传徒弟,一代代流传至今。

全州豆鼓不但香味好成本低,且营养丰富,所以历来为群众喜爱,产品久而久之,盛名远播,目前已销台湾、香港、日本、东南亚等地。

全州豆豉素有桂林市名牌农产品之称,是桂林辣椒酱或豆豉酱的主要原料,产品在“广西农产品贸易网”等区、内外多家网站做过专门的产品介绍。由豆豉首先产生于全州小南门,故全州历有“小南门豆豉,就此一斗!”之说,这是古传下来称赞全州小南门豆豉的行话,其意是:全州豆豉加工厂虽然到处都有,但最好的豆豉出在小南门。而在与全州相邻的湖南周边县,也有赞言:“全州豆豉新宁酱,凑在一块天下香”之古谚。近10余年,因为县城建设的扩展,豆豉加工厂几乎都迁到了石塘镇;石塘镇目前有50余家中、小型豆豉加工厂,每年加工豆豉近1000吨,每公斤单价8—10元,是该镇重点推出的名牌农产品。全州豆豉的加工制作工艺,传承于全州小南门豆豉传统制作工艺。其工艺步骤基本程序如下:

一、选豆。选用本地当年或头年产的优质豆(以黑皮泥豆为最佳),选净豆中杂物上甑。

二、蒸制。灶台上固定一宽口大铁锅(全州人称为灶钯锅),锅内加入2/3清水,将大木甑(即蒸桶,桶底有条格,铺上白棉布做隔)置铁锅上,倒入豆子后加盖蒸豆。蒸制时间在2—3小时左右。蒸制过程中要上下翻动一次,当满屋飘香时,察看黑豆熟透后停火。

三、浸泡。趁热将熟黑豆倒入专门浸豆用的水池,水中加入适量青盐(促进发酵和加深豆豉颜色,每100公斤加青盐0.3-0.4公斤),水要盖住豆子(以豆子泡好时水刚好被汲完为好)。当豆子泡得饱满透亮时(2小时左右)取出。

四、发酵。取出泡好了的豆子冷却后(刚泡好温度还很高),倒堆在黄土地板上(专用发酵场地,劣平整高出地面5寸到一尺),盖上干净的草垫子或麻袋(大热天不用盖)发酵,两天后只翻动一次,以后五六天每天翻动一次,总发酵时间不少于七天,待豆上长满淡绿色酵母菌茸毛,并有香味散发时,即可停止发酵。

五、清洗。将发好酵的豆子装入大箩筐中,抬到大江里清洗,清洗时,按一个方向不断搅动,充分洗净后,沥干。

六、再次发酵。豆子沥干后,倒入竹垫上,周围用竹围围好,再盖好发酵两昼夜,待豆豉香味更浓厚,颜色更深即可。

七、晒干。将发酵好的豆豉,放置竹垫上晒,晒至抓在手中握紧再放开时,豆豉能自动散开即可上市出售。

注:豆豉再发酵后,也可蒸制:在发酵好的豆豉中洒上些米酒,上木甑里蒸,待冒蒸汽20分钟左右后,倒出晾凉保存,这种豆豉叫洪水豆豉,其颗粒滋润,味香甜,做菜时用做配料,做出来的菜或汤特别味道好,且汤色好,但保存期不如晒干的豆豉长,此法目前基本不用了,现在上市的成品基本上都是晒干的。

产品特点:颗粒松散,异香扑鼻,捏之易烂无核,黝黑而有光泽,佳肴佐料,后味回甜,加入精盐和高度米酒,可增长贮藏时间。

信息来源:全州县人民政府网