一. 甘肃省 庆阳 西峰区 镇原老席

张维的一首《品镇原老席九碗十三花》,盛赞庆阳美食镇原老席。在我市,镇原老席具有悠久的历史,独特的风格,蕴含着深厚的文化和礼仪。如今,镇原老席已被列为市级非物质文化遗产,成为庆阳文化中一抹独特的风景。

闻道镇原风味佳,九碗还有十三花。

汉朝宫廷传玉宴,皆因原州人之华。

黄花菜香开皇花,明清贡品镇原芽。

若教彭祖持公论,陇东厨师镇原娃。

张维的一首《品镇原老席九碗十三花》,盛赞庆阳美食镇原老席。在我市,镇原老席具有悠久的历史,独特的风格,蕴含着深厚的文化和礼仪。如今,镇原老席已被列为市级非物质文化遗产,成为庆阳文化中一抹独特的风景。

渊源:源于汉魏宫廷菜肴

据说,镇原传统筵席源于汉魏宫廷菜肴,明代大臣许理(庆阳市镇原人)从朝廷带回了宴席的操作技术,传授给当地群众,进一步影响和改变了这里的饮食习惯,形成了镇原不同于其他地方的饮食文化。镇原老席是中国儒家文化在“食”与“行”中的集中反映,主要形式有“十七国赴宴”“十三花”“十全”等,其中“十三花”在一般“过事”场合比较多见,以十三个大菜为主,佐以八个小菜,馒头上四回,端菜十七趟。先单上菜,每上一道大菜,接着上一道小菜,各上八次,俗称“风搅雪”。

坐席的过程也有讲究,桌椅为八仙桌,一席八人,上设一对太师椅,这是最尊贵的两个位置,桌后悬匾、幛、字画,寓意四全四喜、吉祥如意。菜上齐了,尊者先动筷,其他人再跟着动筷子,倒酒时,不是一溜圈斟下来,而是先左后右、再左再右。

整个坐席的过程就是中华文化在餐饮礼仪上的完成体现,据文献记载可知,至少在周代,我国的饮食礼仪已形成一套相当完善的制度,发展至今,虽已改进了一些繁文缛节,但镇原老席所体现的礼仪和文化仍然是见证大国之貌、礼仪之邦、文明之所的一扇窗口。

做法:尊重食材本身的味道

多年前,人们的生活内容比较简单,物质也不像现在这样丰富,特别是农村,要想做一顿丰盛的饭菜,可选用的食材很有限,蔬菜尤为缺少。因而镇原老席的菜样以肉类为主,猪肉是其中绝对的主角,辅以少量鸡肉,排骨、旋肉、肝子、酥肉、条子肉、蹄花、丸子,仅猪肉就能做出各种花样,一道席往往要用完一头猪,猪肉的不同部位往往就能做成一盘盘“硬菜”。

看似只是一盘肉,但厨师“道行”的深浅往往就在这几片肉上体现,软肉怎么切得又薄又完整最考验厨师的刀工,旋肉怎么一片挨一片旋得立起来,没有几年的工夫也做不到,看是肥肉片,其实经过了煮、蒸、炒等几个环节,吃起来肥而不腻。由于只是一样猪肉,厨师们变着花样、费尽心思做成十几样肉食——这正是镇原老席加工的复杂之处。

每种食材都有它独特的性格和脾气,比如鹿角,它是一种藻类沙菜,吃的时候佐以黄酒,鹿角就能变软。在调味品上,镇原老席的厨师选用的多为姜粉、大香、醋、盐等简单调料,很多菜品简单加工甚至不加工,更能体现出食物的本味,越是刻意求新求变,离平易、纯朴、自然的饮食之道就越远。镇原老席之所以令人难忘,恰恰在于它的返璞归真。

传承:镇原老席传人日渐稀少

李会林是镇原人,今年58岁,退伍后就学起了做老席这门手艺。三十多年来,他的厨艺日渐精湛,还带出了几百名徒弟。但很多人只是初学时热心,半途而废者多,即使学成后却不一定从事这一行。现在,李会林在西峰一家饭店做老席,他说:“一般人吃饭时不会点老席,现代人越来越不接受这个老传统了。”

在今年的政协会议上,政协委员董小龙就提出了《关于保护和开发陇东老筵席》的提案,董小龙在提案中说,由于传统老筵席的制作繁琐、老一辈筵席师傅因年龄原因逐渐减少,陇东地区的传统筵席面临失传和消失的危险。为了将这种古老的饮食文化保护和传承下来,董小龙建议,要对这种地方特色的饮食文化进行整理编撰,相关部门要给予政策和资金上的扶持,同时,如果能将这种老筵席和旅游、服务等相关产业结合起来,形成完整的产业链,陇东老席将将焕发出新的生命力。

2013年,镇原老席就被市政府评选为市级非物质文化遗产,这对李会林来说是莫大的安慰。将来,他希望镇原老席能被省上、甚至国家认可,将这门手艺传承、保护下来。

明正德贤臣许理

许理,字伯温,号潜山,镇原人。明正德年间进士,官居兵科给事中。据镇原县海丰行政村许沟自然村许氏家族长辈回忆:许理从朝廷辞官回家后,请工匠做牛皮榜一张,用刀子在牛皮上雕刻许氏家族主要人物及世系关系,作为家族历史,保存多年。许理死后,因后辈互争亲疏,无人评判,牛皮榜于民国18年被毁。后人又陈设家影一部,保存至今。据家影记载:许理有一子名曰凤磐,字子沂。孙子六人,许进德、许进良、许进道、许进明、许进科、许西楼。现在城关镇海丰行政村许沟姓许人皆为许西楼后裔。

许理,初为观政都察院,后为丹阳知县。他在丹阳县时,适遇群0横征暴敛,盘剥百姓,对上应付讨好,对下毫不怜恤。许理详细督察,凡公用油浊鱼盐等细节,都定下制度,不准毒害人民。有一豪绅,隐瞒公款数千贯,历任县令受其贿赂,没有处治,许理依法秉公惩处,将其家产全部收归官府。不久,连年水灾,麦田被淹,许理用豪绅所瞒千贯,代交百姓赋税,百姓安居乐业。

距城20里的练湖,常有水患,许理率百姓,挖湖筑堤,在湖周围,栽种果树,水浅处植蒲,水深处养鱼,百姓获利极大。

许理反对奢侈,奖励守法,宽刑缓赋,除强扶弱。革除弊政,不到一年游手好闲之人不敢前来,境内安定,人民富足。

时过三年,许理升迁兵科给事中,离别丹阳时,百姓哭泣送行百里,所赠之物,一概不受。民不忍离,争相将许理穿的靴子换走,悬在城门楼上,聊表爱戴之情谊。

许理进入兵科,一心报国,1都指挥并都御史三人,奏词恳切合理,皇上称善。朝野没有不害怕的。许理还经常查点京营将士,所有将士不敢怠慢。有一年,甘肃发生旱灾,骄阳似火,禾苗枯死,庄稼颗粒无收,饿殍遍道。许理知道后心急如焚,多次向朝廷提出减免赋税。许多1不服,认为他偏袒一方,徇私舞弊。皇上决定派几名朝廷要员随许理实地调查,许理一行一到镇原,便被知县带到了大小方山一带考察庄稼。他们看见沟壑纵横,梁峁叠起,草木稀少,土地裸露。远远听见山洼耕作的农夫在唱牛老老山歌,要员问:“他们在说什么呀?”许理说:“坡陡牛爬不住滚到沟底了,他在哭牛呀!”要员问:“那他们怎么种庄稼呢?”许理说:“割一捆谷子钉一个撅,要不谷子就滚下山了”。吃饭时,农夫端上了粘面馍和蜂糖水,许理面前放着蜂糖水,其它1面前放着醋,各碟中汤水颜色差不多一样,分辨不清是糖是醋,他们都拿上馍蘸着吃。1们一尝,难以下咽,个个眉头紧锁,唯许理一人吃得津津有味。1员问他时,他说:“就这都是百姓给咱们特别做的,怎么敢嫌弃呢!百姓还得掺和野菜那才更不好吃呢!”

回到朝廷,许理一行向皇上反映,甘肃旱灾属实,百姓生活困苦不堪,那是个摔死老鼠绊死蛇的地方,无法交纳赋税。皇上便将甘肃粮税减去三千五百石。因有个河南籍1,曾说河南是天心地胆之地,加之当年的收成也较好,故将所减之粮赋改由河南承担。

许理身材魁伟,长须皓齿。雄辩多才,为官清廉,为民1,他的奏折言词恳切,据理充分,1污吏没有不怕许理的。一次上朝,偶遇一皇子在午门踢毽子,皇子开玩笑说:“许胡子上朝,屡屡参奏旁人。该当何罪?”许理亦开玩笑说:“你手抓凤凰(即毽子鸡毛,凤凰暗指皇后)脚踢皇上(即毽子上铜钱为皇上数封金币),该当何罪?”问的皇子哑口无言。由于许理耿直不阿,得到皇上的器重,正当他竭尽全力为国家效力的时候,不幸家里传来书信,其父病危,他以回家看父为由,辞掉了官职,回到了家乡。

为表明心迹,他将所用之物拉了十几大车,浩浩荡荡离开了京都。有人以赃官之名报告皇上。皇上便派轻骑护卫半路截回。经查车上装着书、纸、笔、砚还有锄头、犁杖等,皇上莫明其妙。许理说:“我为官多年,今日锦衣还乡,带上这些东西赠给父老乡亲。年青人读书上进报效国家;种田人辛勤耕作,安居乐业。”皇上喟然长叹,表扬了许理,惩罚了诬告的人。

许理任县今时,经常深入民间,看到民风淳朴,尊老爱幼,想到遥远的亲人,有感于怀,写了四首(在任思亲)诗,以寄在外之情:

儿在江南亲在西,白云飞处泪频垂。

儒冠误我庭闱养,纯孝谁知是布衣。

纯孝谁知是布衣,温清定省不违期。

叮咛嘱尔当如何,解我异乡日日悲。

解我异乡日日悲,一心报国抚民疲。

三年述职虞庭日,五色龙章湿紫泥。

五色龙章湿紫泥,始知不负读书儿。

涓埃难报天恩荡,经济爱龙志与齐。

据民间传说,许理还从朝廷带回了宴席的操作技术,传授给当地群众,影响和改变了地方的饮食习惯,形成了镇原不同于其他地方的饮食文化。现在镇原人过年过节、婚丧、嫁娶所摆的酒席,就是模仿朝廷宴席而制作的。

许理四十八岁那年逝世于镇原县城东门蚂炸沟许家祠,沟前曾有家庙一座,香火不绝,解放初因修路拆除,葬于县城西莲池坪上,民国二十二年墓被盗,内蟒袍、玉带等物被窃一空,所剩墓志砖仍留于墓内。他留给后人唯一的纪念品是上朝时手握的象牙笏板,至今还保存在许氏家里,成为许沟村村民每年耍社火的道具。

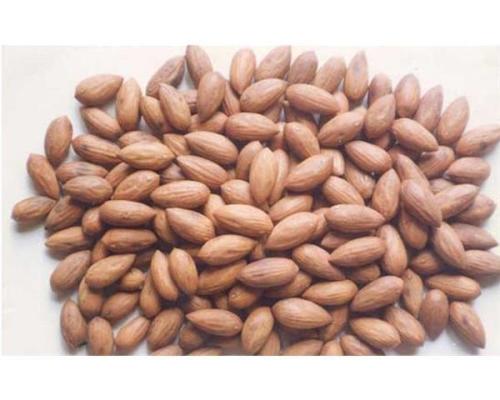

二. 广东省 潮州 潮安区 潮州橄榄

橄榄,又名青果,因果实尚呈青绿色时即可供鲜食而得名。橄榄果富含钙质和维生素C,于人有大益。它是一种常绿乔木,原产中国。“桃三李四橄榄七”,橄榄需栽培7年才挂果,成熟期一般在每年10月左右。新橄榄树开始结果很少,每棵仅生产几千克,25年后才显著增加,多者可达500多千克。橄榄树每结一次果,次年一般要减产,休息期为一至两年。故橄榄产量有大小年之分。

三. 四川省 甘孜 丹巴 高山老腊肉

(1)将盐炒热、晾凉,加硝和香料拌匀,擦抹在肉上,放一缸内,把剩下的盐和香料,均匀撒在上面,腌制2--3天后翻缸,翻后再腌2--3天出缸,洗净晾干。

(2)将腌好的肉放入“烘房”内(房内温度保持在113℃左右),烘1--1天半左右,待皮干硬即成。

特点:腊肉色泽金黄、瘦肉酱红。咸度适中,腊香浓而无烟味。

四. 云南省 曲靖 罗平 罗平老厂酒

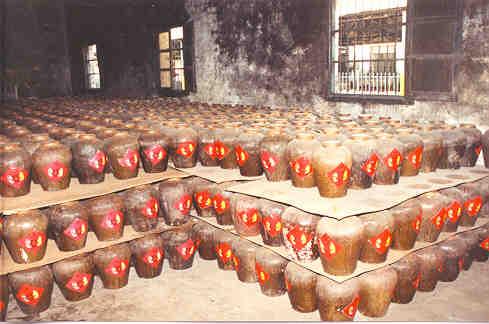

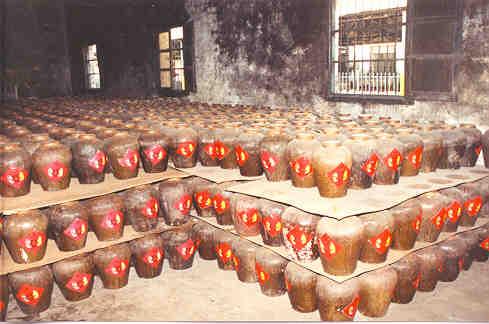

罗平有一种包谷酒,因产于虎山脚下的老厂村,故名老厂酒。老厂酒已有150多年的酿造历史。不加酒精的纯玉米发酵法、当地独特的高品质清泉水和铜锅酿造工艺,使老厂酒酒质醇厚、浓香扑鼻,深受百姓青睐。1974年,此酒就曾获过省优产品称号,在滇东北地区,可算名副其实的“好酒”。

凡去罗平的外地人,都想主设法捎一壶老厂酒回去,或自已品味,或赠亲送友。但长期以来,由于小作坊式的生产,老厂酒产量不高,致使人们“常闻其名”而“不谋其面”。直到近几年,罗平把老厂酒作为当地一个新的经济增长点着力开发,采取“公司+农户”的形式扩大规模,才使好酒走出深山,畅销于曲靖、昆明等地。1995年,正当沱牌枸杞酒在曲靖走红时,老厂酒告别了散装历史,稍稍披挂一番后便在市场中夺得了一席之地,并且越卖越火,一时间名声大噪,产品供不应求,市场上竟出现了假冒的老厂酒。1996年8月,有关部门开展了长达1个月的打假活动,才使其得以保全“真身”。

今天,在对老厂酒的开发上,罗平县实施“名牌战略”,一方面继续提高质量,在保持原有工艺的基础上,延长了窖期,同时新研制开发了老厂醇、老厂窖酒等几个新品种,采用全新包装,以满足不同的消费需求;另一方面改造了技术设备,使年生产规模达2000吨,从规模、质量营销手段等方面全力创名牌、保名牌。

老厂酒的名还是喝出来的。因为罗平人善饮就如同这酒一般有名。产好酒的地方必然也盛产能喝酒的人,这道理似乎很说得过去。如果去罗平,当地人是不会用其他酒来招待客人的。先上几瓶老厂酒,不够再多加几瓶,还是老厂酒,统统浓香醇烈,浓得头晕,香得开胃醇得地道。主人会追着你越来越朦胧的意识反复强调:老厂酒,喝了不打头。你也确实没有感到“打头”,就已身入醉乡。

或许老厂酒真正的魅力,还在于与罗平人喝,或是在罗平当地喝,这样关于罗平与罗平人的种种情趣便会融入酒中,喝出更多的意蕴,更深的感情。这也可算酒文化的一种吧。

五. 山西省 吕梁 方山 山西老火锅

冷冷的冬天,思念暖暖的火锅。在川锅的市井热闹里,居家过日子的人们,还是忘不了被时代渐渐淡漠的山西老火锅。

火锅的源头是一万年前的陶鼎,并在从鼎到锅的演变中,伴随着对冬季暖食的需求,产生并独立出来。空足之鼎曰鬲,西周有“刖刑奴隶守门鬲”和“温鼎”,放入木炭烧煮食物并保温,可以说是最早的火锅雏形了。汉代时有铜“染杯”,上为盛食杯,下为炭火盘,推断为古代单人使用的保暖食物的小火锅。魏晋南北朝出现了暖食的 “锥斗”、分格的“五釜熟”,演变到唐代,又有用于暖酒、暖茶、暖食的陶瓷暖锅。宋代始有锅涮兔肉,名曰“拨霞供”(《山家清供》),元代时出现涮羊肉。明清时,暖食多称为热锅,涮食称为生火锅,如《清稗类钞》记载:“案辄有一小釜,沃汤其中,炽火于下,盘置鸡鱼羊豕之肉片。俾客自投入,俟熟而食,故曰生火锅。”清帝除夕宴要上热锅一品,千叟宴则上生火锅,如嘉庆元年举办的千叟宴,有5000人入席,共用了1550个火锅(《中国历代御膳大观》),可谓是中国历史上最盛大的火锅宴。

火锅宴上,用的最多的是大同产的铜火锅,“分上下层,中以红铜为火筒著炭,汤沸时,煮一些肉脯、鸡、鱼,其味无不鲜美”(《奉天通志》)。大同铜火锅自古享有盛名,《民国大同志稿》有“大同虽非铜区,而铜制品向颇著称,物美价廉,多运往外蒙古地方。其大宗售品有铜锅、铜壶等物,尤以火锅为最。自平绥路通车,中外游人旅客咸乐购置之,用作馈赠,其销路愈畅,本品愈多,故手工业中,铜工最为独步。”大同铜火锅有六件套,经过七道工序制成,不仅结构合理,而且造型美观,有较高的艺术欣赏价值。1973年,1总理陪同法国总统蓬皮杜访问大同。席间,总统及随行的法国友人,对大同火锅风味之独特、器具之精美赞不绝口。细心的周总理在蓬皮杜总统别离之际,将一个雕有 “九龙奋壁”的铜火锅相赠,世界各大媒体竞相报道,声誉传遍了国内外。此后钓鱼台国宾馆等著名饭店,纷纷订制,火锅宴席兴盛一时,铜火锅涮羊肉亦成为地方特色名吃。

与大同火锅齐名的,有尧乡火锅,早期以翼城或平定的砂火锅为器,将肉菜等食料先入锅后注汤,煮沸上桌而食。这种吃法唐代叫暖锅、清代叫热锅,宋代时则叫“骨董羹”。苏轼的《仇池笔记》记着这个出处:“取凡饮食杂烹之,名骨董羹”。范成大有诗“毡芋凝酥敌少城,土薯割玉胜南京。合和二物归藜糁,新法侬家骨董羹”。晋南稷山金墓博物馆段氏墓穴出土有一块方砖,与段氏家传的一块方砖相合,组成一付完整的“贯通宴锅汤”方,类似今天火锅之煮与涮相结合的吃法。笔者曾三次亲往考察,亦曾品尝,食以鹿料为主,但汤方却秘而不宣,只出示了一幅描绘北宋年间三晋南北酒馆冬令吃宴锅汤的古画。贯通宴锅汤曾在太原著名的全晋会馆销售过,现在又推出有木炭铜火锅,是老太原的吃法,层层码料,先煮后上,配以特殊的山野“麻麻花”香料,相传源于北汉。

过去山西民间吃火锅,平日里是不多见的,大都在冬季节令应市。春节期间,人们走亲串戚,初二或初三女婿给丈人、丈母拜年,丈人则多以火锅款待,取意“团暖”之意。火锅料需荤素兼备,如古绛州一带多达十余种。若是将料煮沸后连锅热上,则讲究码放原料至锅子的四分之三深度为宜,过多汤易溢,过少则不丰富。火锅还被应用于山西民间筵席的主菜,如晋中太谷的一品锅、三鲜盆,所用器皿与大同铜火锅有别,是1的平底圆形带盖的铜镀锡盆。三鲜盆内要有三等份的格,互相接通,如魏晋时候的“五釜熟”,三样主菜分放在各格,汤味因相互连通而调和。铜盆配一铜架,下方可安置一酒杯,食时点燃杯中酒,置于盆下,边烧边食,为过去晋商大户人家的吃法。

今天,火锅不再是稀罕之物了,在新生一代却言必川、渝,“上继唐风晋韵,下启调鼎美味”的山西老火锅之种种,正渐渐式微。如此,山西老火锅亦需在根脉文化的复苏中,唱着《从头再来》,与时俱进。

六. 湖北省 武汉 东西湖 老通城豆皮

"老通城"是坐落在汉口中山大道大智路口一家大型酒楼的名字,以经营著名小吃三鲜豆皮驰名,有"豆皮大王"之称。这家酒楼创办于1931年,某地原在古汉口城堡大智门外,为城乡通道,故名通城甜食店,抗日胜利后复业,改你老通城甜食店。该店仿照湖北民间的传统小吃豆皮,锐意改进,配合甜食应市,颇受欢迎「制法是将绿豆、大米混合磨浆,在锅里摊成薄皮,内包煮熟的糯米、肉丁等馅料,用油煎好。特级厨师高金安精益求精,以鲜肉、鲜蛋、鲜虾仁为主制作馅料,创制出三鲜豆皮,皮包金黄发亮,入口酥松嫩香,更加烩炙人口。毛泽东品尝四次,次次赞赏。外地人和外宾到武汉来都以能吃到老通城豆皮为快。( 武汉)

七. 广东省 潮州 湘桥区 潮州工夫茶

中国是茶叶的故乡,中国又是饮茶大国。在饮茶艺术日渐淡化了的现代社会,潮州工夫茶却一直在散发着传统茶文化的清香。作家李国文在《粤海饮茶》中道:“尤其潮汕一带的工夫茶,更是深入人心。若论茶道,我们这茶的祖国,稍可与一衣带水的邻邦媲美的,也就是得靠潮汕人争回一点面子。”那末,能与日本茶道媲美的潮州工夫茶是什么样子?工夫茶的历史源流又在何处呢?这是一个曾经困扰过日本朋友的问题:“关于工夫茶的历史,我曾请教过中国学者,但也没有得到明确的解答。”(布目潮《中国茶文化的复兴》)

古代的工夫茶具最少须有“四宝”:小烘炉(白泥火炉)、玉书(赭褐色扁形烧水壶)、孟臣罐(宜兴紫砂茶罐)、若深杯(杯底镌有“若深珍藏”的茶杯)。清初与梁佩兰、屈大均合称“岭南三大家”的诗人陈恭尹写有一首《茶灶》诗:“白灶青铛子,潮州来者精。洁宜居近坐,小亦利随行。就隙邀风势,添泉战火声。寻常饥渴外,多事养浮生。”诗中所写的茶具,都是容易携带的小件,其中已有潮州出产的精致白色泥炉和青色的煮水铛。底镌“若深珍藏”的白地蓝花小瓷杯是康熙年间烧制的,现已贵若拱璧。到了乾隆时期,据俞蛟《梦厂杂著》记载:“炉形如截筒,高约一尺二三寸,以细白泥为主。壶出宜兴窑者最佳,圆体扁腹,努嘴曲柄,大者可受半升许。杯盘则花瓷居多……炉及壶盘各一,惟杯之数,视客之多寡,杯小而盘如满月。”当时还备有棕垫、纸扇、贮水瓶、茶洗等。这一茶具形式除炉子后来改用烽市红泥小炉外,大抵固定沿用到现代。工夫茶的泡饮有一套十分讲究的方式。首先是选水和用火工夫,水要用山泉,小炉木炭最好用榄炭。砂铫煮水至初沸,先将紫砂罐和茶杯淋热,才把福建产乌龙茶叶纳入罐中,粗叶垫罐口,细末垫中层,再以次粗叶装罐面。铫水大沸,即高提砂铫沿茶罐周边注水,切忌直冲壶心,以防冲破“茶胆”,待壶口浮现一层白沫,便用壶盖轻刮,使其随罐而下。再用开水淋罐,既去沫又使茶罐持续升温,凝聚罐中茶叶香味。斟茶入杯时壶嘴要低,目的是使茶汤雅观不起泡,这一程序俗称“高冲低筛”。斟茶时要在几个杯来回斟注,点滴不剩,让茶色、香味均匀,俗谓“关公巡城,韩信点兵。”于是,在一片“请请请”声中,主客各端一杯,举到唇边先闻茶香,然后一啜而尽。初入口时略带苦涩,片刻便香溢齿颊,回味无穷。如果客人多,则主人第一巡(俗称“头过”)不饮。每次以沸水冲茶,都同时淋杯、洗杯,俗谓“烧钟热罐”。连续数次,茶色不浓谓“茶薄”,便须另换茶叶了。近人翁辉东先生较早记录总结工夫茶道,所著《潮州茶经???工夫茶》对工夫茶的品饮有颇为详细的描述。清人俞蚊说:“工夫茶烹治之法,本诸陆羽《茶经》而器具更为精致。”(《梦厂杂著》)后来有些论者便认为工夫茶始于唐代,这一论点并不正确。潮州工夫茶尽管在烹治原理上深得陆羽《茶经》的精髓,但是工夫茶的形成离不开茶史上饮茶的三大革新:条形散茶制作、瀹饮法提倡和紫砂壶出现。条形散茶是明开国之初通过行政命令制作的,《明会典》:(洪武二十四年)诏有司听茶户采进建宁茶,仍禁碾揉为大小龙团。”在此之前,人们都用烹治前须碾末的茶饼。有了条形散茶,才可以改用沸水直接冲泡茶叶(瀹饮)。条形茶更带自然清香,瀹饮法可谓“开千古饮茶之宗”,(沈德符《万历野获编》)此两者,是形成工夫茶的基础。而明代中后期紫砂壶出现后,潮州工夫茶登上闽南粤东生活舞台的条件遂告成熟。紫砂壶的创始人是16世纪初期江南吴颐山书僮供春,其后高手辈出,时大彬改提梁大壶为小壶,专工制作小壶的是明天启、崇祯年间的惠孟臣,他的名字见于清初吴骞《阳羡名陶录》。因为“壶宜小不宜大,宜浅不宜深,壶盖宜盎不宜砥,汤力茗香,俾得团结氤氲”(周高起《阳羡名壶录》),故潮州工夫茶具少不了它。工夫茶罐在很长一段时期都使用孟臣罐(部分是当地枫溪仿制),1975年广东陆丰县明黄廷霖墓中曾出土一件惠孟臣手制紫砂壶,证实明朝末年紫砂壶已在岭南传播。明末清初,潮州与苏州间频繁的商业贸易,使潮商得以将宜兴紫砂壶大量带回潮州作茶具并称之为“苏罐”(蔡鸿生《清代苏州的潮州商人》)。结合前面所引陈恭尹《茶灶》诗,我们可以说,潮州工夫茶肇始于明末清初时期。工夫茶一词原来是形容武夷岩茶的制作工夫,陆延灿《续茶经》引王草堂《茶说》:“独武夷炒而兼焙,烹出之时,半青半红,青者乃炒色,红者乃焙色……既炒既焙,复捡去其中老叶枝蒂,使之一色。释超全诗云:‘如梅斯馥兰斯馨’,‘心闲手敏工夫细’,形容殆尽矣。”又引《随见录》:“武夷茶在山上者为岩茶……其最佳者,名曰工夫茶。”因此,把潮州人整套冲泡品饮武夷工夫茶叶的精致程式命名为“工夫茶”,也就再合适不过的了。

潮州饮茶的历史记载可追溯到宋代。元丰年间,潮州名士吴复古曾向远在黄州的苏轼寄送茶叶,苏轼在《答吴子野》书中写道:“寄惠建茗数种,皆佳绝。”吴复古如果不尝到茶好,怎敢将茶叶远寄给苏轼,茶一开始便成连结友谊的信物。明朝嘉靖年间潮州知府郭子章在《潮中杂记》说:“潮俗不甚用茶,故茶之佳者不至潮,惟潮阳间有之,亦闽茶之佳者耳。”喜欢饮用福建名茶是事实,但由此说“潮俗不甚用茶”就不恰切。今传的明代潮州戏文五种中就有许多饮茶的记述,如嘉靖四十五年(1566)刻《荔镜记》第19出:“(贴)人客,茶请你。”万历九年(1581)刊刻《荔枝记》第8出:“公曰:原来正是媒姨,老汉失接。小七,端椅坐,讨茶食。”万历年间刊《金花女》附刻《苏六娘》中唱词:“你油盐酱醋须看理,人来客往槟榔茶,”均可说明民间饮茶风气盛行,并已成为一种友好的待客之道,虽然当时工夫茶还只在滥觞时期。当代工夫茶继承了这种在饮茶中叙友情、致和气的文化传统,四人用三杯,三人用二杯,每轮总有一人缺饮,使品茶过程“请饮”连声不断,始终洋溢着祥和谦让气氛。潮州城乡人家院庭多以龙缸种莲花,或搭架栽金银花,花朝月夕,良朋知友相聚,烹水冲茶,面对雅洁茶具和精巧工夫,确有无限情趣。近代爱国诗人丘逢甲在客居潮州时有诗赞美工夫茶曰:“曲院春风啜茗天,竹炉榄炭手亲煎。小砂壶瀹新鹤咀,来试湖山处女泉。”(《潮州春思》)在充满诗情画意的环境中,提壶擎杯,低斟慢酌,既是艺术品饮,又能消散尘寰的烦恼,实在是人生一大享受。

八. 山西省 长治 襄垣 襄子老粗布

老粗布,又名老土布,是几千年来劳动人民世代沿用的一种手工织布。“那种老织布机,很美。织布的姑娘,更美。我要把长治的传统工艺带到爱尔兰去,希望能在春节期间表演。我相信在那里,一定会有很多人喜欢它。”爱尔兰馆副馆长陈敏琪说,“其实,现在的人们崇尚自然,渴望绿色,倡导低碳,老粗布其实并不粗,反而更显时尚。手感厚实,肤感舒适,这样的粗布应该推向世界。”

为了进一步发扬老粗布这一传统工艺,襄垣县适时抓住市场需求,于今年3月成立了襄子老粗布有限公司。“为了帮助老粗布企业迅速成长壮大,县里为我们融资200万元。有了资金的支持,襄子老粗布有限公司也有了底气,按照‘公司+基地+农户’的方式,在襄垣县上马乡、王村镇组建了500余个家庭粗布作坊,广大农村妇女坐在家中变身‘织女’,不仅重拾起了传统工艺,而且还大大地增加了收入。”推销员胡亮说。

老粗布有着很多的优越性,可调节新陈代谢、有效防御紫外线、抗辐射、肌肤亲和力强,又因线粗纹深,整个布面形成无数个按摩点,对人体皮肤起到意想不到的按摩作用。目前,该公司已从原来单一的家纺粗布布品向布艺、床品、服饰、工艺礼品等方面多元化发展,让真正的环保、低碳、原生态产品走入城市人生活。

地址:襄垣县太行路118号

电话:5696677

网址:sxxz@163.com

九. 江苏省 南通市 启东 启东老白酒

启东老白酒已有五十多年的历史,该酒都是用纯正的大米酿制成功。喝上一口老白酒,感到满口甜滋滋,一肚暖烘烘。启东人喜欢喝老白酒,每天约喝掉二万公斤。启东有一首民谣,专门说的是喝老白酒的事:老白酒、老白酒,喝在嘴里甜到心里头,喝上一碗有劲头,喝上二碗能挑大石头。改革开放以来,生产老白酒的厂家,经过技改,生产出一种“东珠清酒”,这种酒更是香甜可口。 目前巳出口东南亚等许多国家。

十. 重庆市 江北 老四川灯影牛肉

由重庆老四川餐厅烹制( 重庆)

此品于一头牛的肉中只能精选出7千克左右为原料,配以川味调料,经过精工制作而成。有保鲜期长,香味浓郁的特点,食之麻辣鲜香,其味无穷。

始创于1937年。以优质鲜牛肉为主料,配以砂糖、川盐、天然香料、精炼植物油等辅料精制而成,具有独特的五 香味。有健脾益气、养胃舒肝、强筋壮骨的功效。