纳雍寨乐土特产 贵州毕节纳雍土特产

一. 贵州省 毕节 纳雍县 纳雍天麻

地处黔西北乌蒙山区的纳雍,海拔适宜,气候凉爽湿润,含腐殖质的沙性土壤 pH 值偏酸,为天麻的寄生繁育提供了良好的环境,是天麻的产地之一。特别是鬃岭、张家湾、水东、昆寨、左鸠戛、羊场等乡、镇,无论是野生或人工栽培的天麻,量多质好,个大饱含浆汁,干品呈淡黄棕色,肉质肥厚,质地坚硬半透明。人工栽培的天麻,化验结果和临床实践证明,所含香荚兰醇、维生素 A 类物质、苷类及微量生物碱等多,化学成分和药理作用同野生天麻相似,广受人们青睐。历年来,纳雍年产天麻 5 吨左右。

在中医学上,均以天麻地下块茎入药。性平、味甘,有熄风定惊之功能,主治肝风头痛、眩晕、抽搐痉挛和小儿惊风等症。据现代有关科技资料介绍,天麻有很强的健脑强心功能,对心脑血管疾病有显著疗效。

二. 广西 南宁 上林县 上林寨乐旱藕粉丝

信息来源:上林旅游网

三. 贵州省 毕节 纳雍县 纳雍火把鱼

纳雍县东南有一条流经路嘴、木城、簸落、水东、大兴厂、武佐一带的小河,由于流经之处山峦重叠,原始植被保存完好。河底多沙石岩层地带,无任何污染,两岸绿树青山相映衬,日照、雨量充沛,河水清澈见底,极适宜于鱼类的生长。这条河里的鱼主要靠食小虫和石浆生活,因此肉肥味美,享誉远近。

最适宜制“火把鱼”的鲜鱼,一般重量在一二两之间。先将捕来的鲜鱼去掉肠肚,继用约20厘米长的竹签穿连成一串,宛如小螺丝似的,置于青棡柴火上烘烤(禁用煤火烤),直至烤熟烤黄为宜,风干后即可上市出售。吃干“火把鱼”讲究烹调技术,一般采用干炸法,先将鱼串上的鱼逐一取下,把鱼骨鱼肉分别剔出,用沸菜油将鱼骨炸脆作干盘用;鱼肉用混合油(一般用猪油、植物油混合),将事前准备好的佐料如盐、味精、姜、葱蒜、油红辣椒、鱼香菜等放入锅内与鱼肉一起炒,适时铲出可食用,味道鲜美。

四. 贵州省 毕节 纳雍县 鸡场豆腐

鸡场豆腐的美誉,渊源于何时,现难考证。仅就现存资料断定,亦有一百三四十年的历史,至今已沿传五代。

清咸丰五年 ( 公元 1855 年 ) 或同治四年 ( 公元 1865 年 ) 左右,织金人杨永臣来鸡场街上落户,操豆腐业。生意最讲货真价实,童叟无欺,而只他一家,豆腐质量好,一时声誉大起。因此,有十多户竞相争做,如高亮芝、颜玉清、艾大爷、王大爷等。其间,还兴起了臭豆腐干热。继而发展至二十来家,其中数肖南清、岳兴顺“鬼精灵”等,其工艺炉火纯青,更倍受青睐。传至第四代,增至约三十家,做得好者有李德春、李光前、李正能、颜国亮等,佼佼者则是肖南清之子肖登华。其豆腐销售之快有“落地红”之喻。在县城和居仁一带,众口称道肖家豆腐,“肖家豆腐”几乎成了“鸡场豆腐”的代名词。第五代时发展到三四十户,如毗邻村赵家寨和老王大田,因质量好,人们也视其为鸡场豆腐。邻村的王瑞海和李德军弟兄的也很有名。五代操豆腐业者,前三代人是专业从事,后两代人是副业为之。

鸡场豆腐享誉悠久,闻名遐迩。晚清至民国年间,鸡场街是居仁第一大集,繁荣兴旺与兔场不相上下。赶集者有远至织金属大、小六塘;大方牛场坡。最远者一百五六十里,其原因,就是鸡场豆腐的声誉所致。

五. 贵州省 毕节 纳雍县 纳雍竹荪

竹荪又叫竹花,也称仙人伞。其形态婀娜多姿,十分美丽,我国称蘑菇皇后,国外称真菌之花。

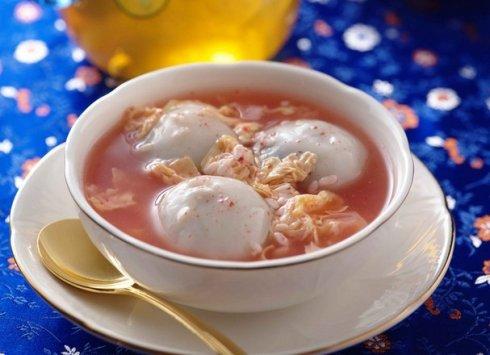

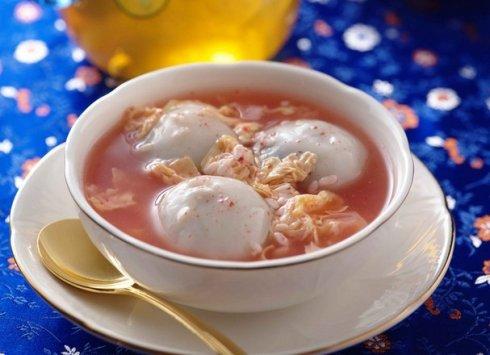

竹荪嗅之似有甜酒香味,令人神往;食之脆嫩可口。用以作汤,风味独特,高温季节置竹荪于肉汤中,经数日而汤仍鲜味犹存。历史上早就作为美味佳肴,深受历代帝王偏爱,博得“京果之王”的美称。其中尤以“竹荪芙蓉汤”名气最大。从古至今,在对外活动中,曾以竹荪作为高级“馈赠礼品”,外国朋友称为“软黄金”。 1972 年基辛格首次访华,1总理用这一名肴款待,令其难以忘怀,基氏就把此事写进了他的回忆录中,从此“竹荪芙蓉汤”就随《基辛格回忆录》一起名扬四海了。

竹荪外观上由菌盖、菌柄、菌裙、菌托四部分组成,在其生长过程中,放眼望去好似一位头戴黄棕色菠萝帽,身披白纱巾,耸立于荷花绽开的托盘 ( 菌托 ) 之中,如亭亭玉立的阿拉伯少女,洁白无瑕。在一簇簇竹荪的脚下,还会见到一团团孕育竹花的大竹蛋。在纳雍县人们家中种的一盆盆竹荪如盆景一般,玲珑剔透,赏心悦目。

纳雍盛产各种品种的竹荪,年产数百吨,体大、洁白、风味独特,尤以竹荪开发的系列产品前景更可观。

六. 贵州省 毕节 纳雍县 彝家刺梨酒

刺梨酒为贵州名优产品,驰名全国,饮誉省内外,前清时就远销京城(北京)。刺梨酒“越黔境乃无”,此说并不为过,确实只有贵州才有这个条件。上面说的只不过是市场上销售的刺梨酒,而纳雍彝家刺梨酒则鲜为人知,它是民族地区的土。

彝家刺梨酒是咂酒的又一种,也称竿儿酒。“莲花细剥回子白,刺梨争咤竿儿醅”的诗句是古人对这种咂酒的生动描绘,可见酿造刺梨酒的方法在少数民族地区已是历史悠久。

纳雍乃水西故地,古时是彝族聚居区,盛产刺梨,随着社会的发展,在长期的生活实践中,彝家就用刺梨酿酒过节,并逐步用来祭祀和招待客人。酿制的方法大体是这样:

原料:糯米、干刺梨、蜂糖、白酒。

做法:每年夏末秋初到山上采集刺梨用竹刀切破晒干,加工筛簸干净,无雨夜放于露天采露水或蒸熟消毒,去其暴气再晾干用纱布做的小袋装好。

农历九月重阳节前后用糯米做成甜酒,装坛时按比例先把袋装刺梨和蜂糖放于坛底,然后舀酒入坛,加白酒后用泥将坛口封固,一般泡三个月就可打开作饮料。若入土下窖半年或一年后取出,酒糟全部化尽成酿子,呈桔黄色,酸甜适度,甘美清香。

刺梨果实可入药。含有多种维生素和氨基酸,因此彝家刺梨酒不但有一定的营养价值,且有治痢疾的特效。

七. 贵州省 毕节 纳雍县 猪米肠

原料:猪细肠、猪槽血、糯米、肥瘦肉末、香料面 ( 花椒、茴香 ) 、食盐、豆沙。

做法:入冬取猪细肠若干洗净漂白,糯米用生水淘净滤干装入簸箕或盆内,放肉沫、糟血、食盐、香料面与之拌匀,然后装入肠内,捏紧用线每隔五、六寸扎成小节,同时用针在上面穿小孔使蒸时透气不致破裂,用甑或蒸笼直至蒸熟为止。

吃的时候,用蜂糖煮甜酒开水作饮料,可作夜宵或早点,味道别致喷香。若用甜酒酿子与麦酱、辣椒酱混合浇上烤透,更是皮脆米香,春节期间用来招待客人,实为小吃中的珍品。

猪米肠以咸味为主。若加小豆做的豆沙,就成了豆沙米肠,味道更不一样。之所以在入冬加工是因为冬天寒冷不易腐烂。

若将猪米肠改造加工进入市场,无疑是一种浓郁的民族食品,也有别于其它的风味小吃,定会赢得顾客的青睐。

八. 贵州省 毕节 纳雍县 水花酒

做法:农历九月或十冬腊月用糯米做成甜酒,酿造时酒药要放重一些或者用白酒药,装坛时先将蜂糖放于坛底,再舀甜酒盖上,然后加入凉透的白开水,用泥封固。约三个月后 ( 泡的时间长更好 ) 。酿子变成金黄色,透明,味酸甜,入口沁人心脾,是彝家常年必备的饮料,除平时自饮外,逢年过节还用来招待客人。是别具民族特色和地方特色的好酒浆。

“九月里来是重阳,重阳泡酒满缸香”,这是纳雍彝族长期酿制水花酒的经验之谈。之所以选择在九月酿造水花酒,就是因为这个时候做出来的酒不翻缸不变味,到腊月底,时间是三个多月,正好春节已到。开缸就用来过大年。若在其它时间酿造就容易变质或腐烂。

彝家刺梨酒和水花酒,味道独特,别于其它,堪称彝族地区的,是一种有浓郁民族特色的饮料。

九. 贵州省 毕节 纳雍县 彝家水花酒

水花酒也是彝家咂酒之一,味道可口,做法简易。用糯米、蜂糖、白开水做原料。

做法:农历九月或十冬腊月用糯米做成甜酒,酿造时酒药要放重一些或者用白酒药,装坛时先将蜂糖放于坛底,再舀甜酒盖上,然后加入凉透的白开水,用泥封固。约三个月后

(

泡的时间长更好

)

。酿子变成金黄色,透明,味酸甜,入口沁人心脾,是彝家常年必备的饮料,除平时自饮外,逢年过节还用来招待客人。是别具民族特色和地方特色的好酒浆。

“九月里来是重阳,重阳泡酒满缸香”,这是纳雍彝族长期酿制水花酒的经验之谈。之所以选择在九月酿造水花酒,就是因为这个时候做出来的酒不翻缸不变味,到腊月底,时间是三个多月,正好春节已到。开缸就用来过大年。若在其它时间酿造就容易变质或腐烂。

彝家刺梨酒和水花酒,味道独特,别于其它,堪称彝族地区的,是一种有浓郁民族特色的饮料。

十. 贵州省 毕节 纳雍县 彝族彝鞍

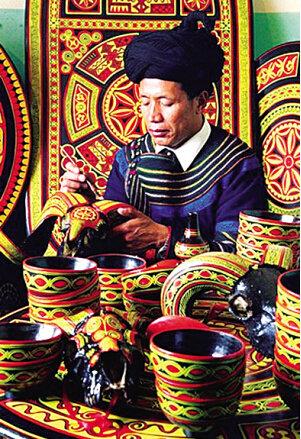

彝族彝鞍为国家级非物质文化遗产。在彝族地区,鞍子就有骑鞍和驮鞍两种。驮鞍用于运输,骑鞍用于骑马代步,两种均用木质做成,现在讲彝鞍其实就是骑鞍,俗称鞍子。

彝族彝鞍为国家级非物质文化遗产。在彝族地区,鞍子就有骑鞍和驮鞍两种。驮鞍用于运输,骑鞍用于骑马代步,两种均用木质做成,现在讲彝鞍其实就是骑鞍,俗称鞍子。彝族喜弓马,善骑射,因此对彝鞍重视、讲究。

彝鞍用质地坚韧的木板做原料,以阴沉木做的为最好。前后共四块,前面一块立体月牙形,名绊关,后面一块半圆成弓形名后桥,左右两块似梯形,大小一样,有弧形凹度,四块木板接头处钻有圆孔。

加工时有三个步骤:首先由木工按鞍子的模型和规格将原料加工成鞍板;然后请漆工用本地生漆在做好的鞍板表面漆万字格图案或古老钱、木瓜心、菊瓣等花纹,鞍上的漆工工艺以木上花、漆上花、影花为最,其中尤以影花较突出,花纹明暗相兼,看得见,摸不着,光滑细致,多年不会褪色;后用皮线穿孔扣牢固定,再配上襻、、肚带、绨子、镫即成一副完整的鞍子。镫的质量以青铜镫为最好。

彝鞍古朴精致。适用大方,特点:一是漆工别于其它,二是乘坐轻松舒适,为彝家骑马代步、婚丧嫁娶、征战沙场所必用。故它不仅是彝族古老的一种工艺,而且也是一种必不可少的工具。

古时彝族中若哪家得到一副好彝鞍就世代相传,别人十分羡慕,虽不是价值连城,也堪称传家至宝,一般情况是不会轻易换给别人的。

相关特产

推荐特产

西安新华亭有什么特产 西安有什么值得带走的特产

西安新华亭有什么特产 西安有什么值得带走的特产的详细介绍及图片!...

南县特产 小吃零食 南县最好吃的街边小吃

南县特产 小吃零食 南县最好吃的街边小吃的详细介绍及图片!...

描写农村土特产的俗语 农村的谚语有什么

描写农村土特产的俗语 农村的谚语有什么的详细介绍及图片!...

上海虹桥火车站特产攻略 上海虹桥高铁站有什么特产

上海虹桥火车站特产攻略 上海虹桥高铁站有什么特产的详细介绍及图片!...

张家港特产伴手礼 张家港十大特产

张家港特产伴手礼 张家港十大特产的详细介绍及图片!...

陆丰特产美食包装 陆丰特产小吃地图

陆丰特产美食包装 陆丰特产小吃地图的详细介绍及图片!...

乌鲁木齐特产有哪些值得带的 乌鲁木齐有什么比较出名的特产

乌鲁木齐特产有哪些值得带的 乌鲁木齐有什么比较出名的特产的详细介绍及图片!...

习水的特产作文 龙涓土特产作文

习水的特产作文 龙涓土特产作文的详细介绍及图片!...

佳禾木特产 佳禾坊特产

佳禾木特产 佳禾坊特产的详细介绍及图片!...

杨妈东北特产几点开播

杨妈东北特产几点开播 的详细介绍及图片!...

杭州富阳明鸿土特产商行 杭州富阳旭芳土特产商行

杭州富阳明鸿土特产商行 杭州富阳旭芳土特产商行的详细介绍及图片!...

陕北特产年糕直播卖货 在哪里能买到陕北年糕

陕北特产年糕直播卖货 在哪里能买到陕北年糕的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com