海仔鱼,是指生活在浅小海域的小鱼小虾,如同广东人把小孩子称作“细蚊仔”的意思一样,海仔鱼在达官贵人眼里不屑一顾,更不用说登上大雅之堂了。可是,近日受朋友之邀请,在一酒店酒店内,却意外品尝到一次海仔鱼汤。

湖南平江小鱼仔特产 湖南麻辣小鱼仔特产

一. 广东省 湛江 坡头区 海鱼仔汤

二. 湖南省 永州市 双牌 瑶族小鱼干

这种小鱼据称生长山沟里,个头虽小,来头可不小。山里的鱼生长在山泉溪流当中,鱼肉香甜而无一点腥味。山里人捕捞到小鱼后,一般会把它风干成为鱼干。这些小鱼干大小还不到一个手指头粗,最好的做法莫过于浸泡后进行拉油。

这种小鱼干卖相倒有山里纯朴的风格,拉过油后,放上几抹姜丝、淋上酱油就可以上菜了。而且因为是高山鱼,在泉水的浸润下鱼肉变得比一般的鱼要可口得多,鱼骨也很细软。

三. 贵州省 安顺 平坝区 水晶凉粉

四. 山西省 大同 平城区 云胜锣鼓

五. 贵州省 安顺 平坝区 安顺地戏面具

六. 山东省 济宁 汶上县 大饼子炖小鱼

第一步,把鱼放在水盆里,用刀刮去鱼鳞,然后开膛,取出鱼的内脏,抠去鱼腮,再用清水洗净后待用。

第二步,把少许豆油放进热锅里(锅最好用铁锅,贴出的大饼子和小鱼味道会更好)。再放葱、姜、蒜末,加少量的盐和酱,最后加适量的水。同时,把洗干净的小鱼放进锅里,还要加几个必不可少的干红辣椒。这时,要用大火把炖鱼锅烧开。

第三步,把玉米面放在盆里,加少量的苏达粉,再加水把玉米面和好,把一块和好的面团放在手中,用两手团揉出像小孩鞋底形状的大饼子,然后,均匀地贴在烧沸的鱼锅四周,盖上锅盖,加火烧十几分钟。

跟农家普通的大饼子相比,在鱼锅里贴熟的大饼子味道很独特,因为是有鱼香的熏蒸,大饼子的下半截儿还泡在鱼汤里,所以,吃起来既有玉米面的香味儿,又有小鱼的新鲜味儿。

七. 广西 贺州 平桂区 平桂马蹄

近年以来,平桂管理区通过引进外资企业对马蹄进行深加工出口,培育壮大农业龙头企业,从而促进马蹄产业的发展。目前,已有自治区级农业龙头企业嘉宝食品有限公司(闽资)、大成食品有限公司(台资)和市级农业龙头企业鑫隆食品有限公司从事马蹄加工生产,加工后的“清水马蹄”罐头远销欧美及日本市场,价格一直看好,形成了“公司+基地+农户”的产业化格局。

信息来源:广西农业总汇

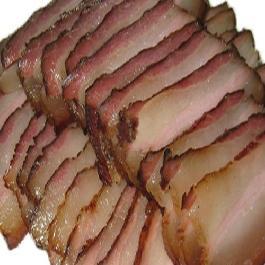

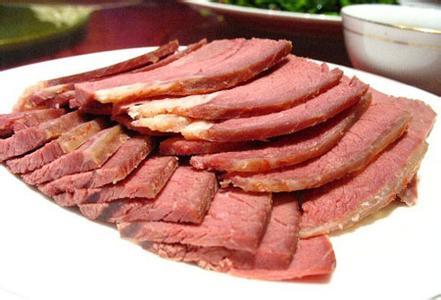

八. 贵州省 安顺 平坝区 平坝县黄牛肉

九. 江苏省 淮安市 洪泽 朱坝小鱼锅贴

正宗的湖上渔家"小鱼锅塌",鱼是"小鱼",通常体长一二寸,锅是铁锅,急火烧之容易快熟,面和得较稀,贴在锅边总要往下坠,就"塌"下来了,熟后上簿下厚,故叫"锅塌"。传统的做法是:用刚捕到的小鱼,洗净后去鳞剖腹,取出肠胆等内脏,随即用清澈的湖水烧煮。同时和上一些面糊,在锅的中部四周贴上一层簿饼,饼底平水,或入水半寸,火烧水沸、汤汁四溅,故熟后饼底边有一溜子沾有鱼汤。乍一揭去锅盖,面饼沾着鱼鲜,鱼儿带着饼香,鲜香

美味扑面而来。"小鱼",鱼小,鱼鲜;"锅塌",饼脆、味香;"鱼汤",鲜美、爽口。用"锅塌"蘸上鱼汤食之,间品"小鱼"鲜香,顿感鱼香肉嫩,汤鲜饼脆,足令品尝者口津横流、举箸称赞。所有这些,只不过是湖上渔家的普通饭,不但省时省事,而且兼顾了"饭菜一锅熟"。现在,只要渔家的近亲好友到船上来,往往在早晚饭时常用此法待客,尤以临淮、半城、尚嘴、老子山、前码等一带湖上为常见。

现在,"小鱼锅塌"已被"发源地以?quot;的人们叫做"活鱼锅贴"了。叫"活鱼",是为了迎合现时人们的饮食习惯"活"则"鲜","鲜"则引人就餐;鱼也不是"小鱼",而是常 用个体较大的鱼;锅也不是"铁锅";面和后,也不是贴在锅上"塌",而是摊于锅边,通体变簿而成"贴"。"小鱼锅塌"已演变成了"活鱼锅贴"。细揣思,也不无道理,这种演变适应了时代发展和饮食结构变化的需要。随着时间的推移,现在从洪泽湖湖边,及周边公路旁,已能屡屡见到大大小小,各式各样的"活鱼锅贴"招牌。人们只要从洪泽湖周边走过,总以吃到"活鱼锅贴"为口福。

近来年,"活鱼锅贴"又有新的发展。其做法已很少"一锅熟"了。普遍是将"锅贴"、"活鱼"分锅做。"锅贴"也不是贴在锅上,而是在锅边摊成"簿饼"。讲究的再在面里 放上芝麻、罗卜丝,或改用玉米面、高梁面等做成不同品味的"锅贴"。有的吃前将"鱼汤"涂在"锅贴"上,也有的吃时用"锅贴"蘸"鱼汤",这样食之既有原"韵",又添新味。夹着香脆的"锅贴",蘸上鲜浓的"鱼汤",你就会感到有说不完道不尽的生活韵味。即使宴席已尽尾声,你的情趣会依然如初,即便你离家千里之遥,也会令你留连忘返。不过,你如果有闲情逸致,还是请您到洪泽湖中的鱼船上,或者洪泽湖岸边的渔民家,尝一尝真正小鱼锅塌的味道,那才是地道正宗"小鱼锅贴"呢!

十. 湖南省 怀化 通道 侗布

侗族妇女擅长纺纱、织布。建国前侗族家家户户都有木制纺纱机和织布机。侗族的衣料多为自织自染的“侗布”,有粗纱、细纱之分。侗布结实耐用,染色青蓝鲜艳。其印染工序繁多,一是用蓝靛(采用自种的蓼蓝草叶加石灰泡制而成的染料)染三、四道(每道染后清洗晒干),方变蓝色;二是将蓝色布再用柿子皮、猴粟皮、朱砂根块等,捣烂挤汁染成青色;三是又用蓝靛继续加染多次,使布景出青而带红的颜色;四是用牛皮赘胶又浆染一遍。使布质硬挣不退色。青年妇女喜欢穿既柔软又为青底带红的布衣,还有用薯根块作料蒸布匹二小时许即成。

侗毯、侗帕、花带

侗毯、侗帕在木制织布机上用竹片针挑引梭手织而成,工艺十分复杂。有飞禽走兽,昆虫及各种花草图案,色彩鲜艳,线条清晰,朴素美观大方。花带不用机织,其经纬线编配后,一端套在腰带上,一端勾住脚拇指,手持竹片挑织而成。除自家用外,过去侗家姑娘多以花带作定情信物。

相关特产

- 湖南特产五种口味小鱼仔

- 湖南正宗特产香辣小鱼仔

- 湖南小鱼仔湖南特产排行榜前十名

- 湖南平江特产小鱼仔

- 长沙最出名的小鱼仔特产

- 湖南特产小鱼仔品牌排行榜

- 湖南特产小鱼仔品牌介绍

- 湖南娄底烟熏小鱼仔特产

- 湖南石牛寨特产小鱼仔

- 不辣的湖南特产小鱼仔

- 湖南特产东江柴火小鱼仔

- 湘岳深海小鱼仔湖南特产

- 湖南洞庭湖特产小鱼仔

- 湘川香小鱼仔 湖南特产

- 湖南特产小鱼仔在哪里买

- 湖南特产张家界小鱼仔

- 老长沙特产小鱼仔

- 湖南特产相思源小鱼仔

- 湖南特产东江鱼仔介绍

- 浏水坊小鱼仔湖南特产

- 晒干鱼仔湖南特产

- 常德特产薄荷糖

- 特产 排行

- 贵州特产烟熏香肠图片及价格大全

- 村姑代言土特产

- 将乐三大特产

- 开心山村有什么特产

- 回想一下家乡的特产茂名

- 怎样辨别野生土特产

- 江西南昌有陕西土特产石子馍片吗

- 中山特产都有哪些好吃的东西

- 山东特产海味干货

- 祥云县特产作文

推荐特产

扬州特产叫花鹅 扬州老鹅哪部位最好吃

扬州特产叫花鹅 扬州老鹅哪部位最好吃的详细介绍及图片!...

陕西特产纯手工软面锅盔

陕西特产纯手工软面锅盔 的详细介绍及图片!...

重庆特产香脆椒一小包 重庆特产香脆椒什么牌子

重庆特产香脆椒一小包 重庆特产香脆椒什么牌子的详细介绍及图片!...

西安特产大概要多少钱

西安特产大概要多少钱 的详细介绍及图片!...

甘肃陇县特产大全有哪些东西 甘肃陇县特产大全有哪些

甘肃陇县特产大全有哪些东西 甘肃陇县特产大全有哪些的详细介绍及图片!...

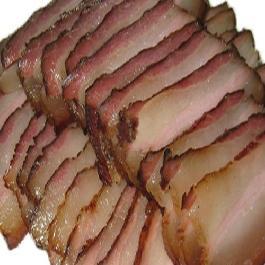

湖南特产腊味哪里买 湖南腊味有多少种

湖南特产腊味哪里买 湖南腊味有多少种的详细介绍及图片!...

贵州黔东南特产辣椒下饭菜 黔东南的辣椒酸糯米

贵州黔东南特产辣椒下饭菜 黔东南的辣椒酸糯米的详细介绍及图片!...

香味坊生鲜特产

香味坊生鲜特产 的详细介绍及图片!...

梅州松口古镇特产有哪些 梅州松口古镇美食在哪里

梅州松口古镇特产有哪些 梅州松口古镇美食在哪里的详细介绍及图片!...

嘉善特产专卖店 嘉善特产一览表

嘉善特产专卖店 嘉善特产一览表的详细介绍及图片!...

八角乡的特产 哪里的八角特产质量好

八角乡的特产 哪里的八角特产质量好的详细介绍及图片!...

扶风县有啥特产可以带走 扶风县十大特色美食

扶风县有啥特产可以带走 扶风县十大特色美食的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com