佛山广西特产糍粑 正宗广西糍粑

一. 广西 贺州 八步区 南乡白糯米糍粑

二. 湖北省 黄石 黄石港 炸糍粑

原料:糯米,麻油,红糖

做法:糯米浸泡一天以上,滤干水,置木甑里蒸熟。尔后倒入石臼舂烂至胶状,在干净的器皿上洒些糯米粉,将舂烂的糯米置其上揉搓,捏成小团或饼状,再油炸至金黄即可。

特点:柔软细腻,香甜可口,食用方便,是招待客人、馈赠亲友的上等佳品。

三. 广西 南宁 邕宁区 白糖芝麻花生糍粑

以上等优质粽米为原料,淘净后,先用水泡好的新鲜糯米磨成米浆,装入布袋中沥去水分得到米粉团,然后捣成米糊,再经充分揉和,搓成圆型或长条状,再放入芝麻等各种馅料后蒸熟。糍粑可烤、可煮、可煎、可炸,风味独特鲜美。

四. 福建省 龙岩 上杭 南阳糍粑

糍粑,闽西各县市都有,但南阳糍粑最为盛行,上杭县南阳镇家家户户都会打糍粑。现在的街市里虽然时而有糍粑卖,但那些机器制作的糍粑并不地道,吃起来总还有饭粒的感觉,在香、韧、甜等方面也没有南阳糍粑来得痛快。农历3月23日是南阳一带的打醮日,记者前往南阳目击了糍粑制作的全过程。

糍粑是糯米做的,它的特点是粘、韧、滑、香,那种口感是任何一种食物也无法比拟的。

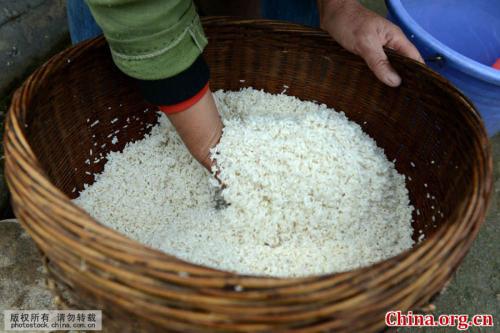

糍粑的具体做法是:浸米、蒸饭、捶打、起团和拌料。将糯米洗净,漂去糠皮和杂质,浸泡4小时以上,滤干水,放入饭甑里蒸至九成熟。将蒸好的糯米饭倒入石臼,用脚踏驱动的杵或手持"T"形的棒槌去击打,因糯米的特性是黏稠,加之米饭滚烫,所以石臼旁还须一盆冷开水、一个"救糍粑"的人。

"救糍粑"的人动作要大胆而准确,既要"救糍粑",又要注意自己的头和手不被打到。南阳人打糍粑用棒槌,棒槌打糍粑是一项费力气的差事,非得壮汉不可,力气小的人没多久就会感到手臂软绵绵的。打糍粑既是个技术活,也算是粗活,它讲究准、稳、狠,这样糯米才能打得均匀、有韧性,这活儿即便是冰雪天气也会出一身大汗。

糯米饭捶打得黏稠了,下一步就是做糍粑。用手工将糍粑捏成小拳头大小,压扁后放在簸箕里就成了。糍粑的食用方法很多,佐料也很讲究,有炒豆香末、有芝麻香末,也有用红糖和白糖做佐料的。糍粑可用油煎炸,也可用炭烤,还可用微波炉加热。

吃糍粑最过瘾的吃法就是吃烤糍粑,冬日的山区阴寒潮湿,为了取暖,一般人家都会燃起火炉,大伙围坐一团。将糍粑放在火盆木炭上烤炙,糍粑在炭火中渐渐鼓胀,叽叽作响,表皮微微隆起后像个大包子。此时将表皮弄破,会有一股白气腾出,用口撕咬外酥内软外黄里白,似一个"金包银"的糍粑拿在手里软乎乎的,但千万要注意避免烫了口舌。

据乡土志书记载:"糯米饭就石槽中杵如泥,压成团形,形如满月。大者直径一尺五,寻常者约四寸许"。心灵手巧最会做糍粑的客家妇女,再做几个大糍粑,小则三五斤,大则十多斤,这叫"破笼粑",象征"五谷丰登",又显示客家人大方和好客。

五. 陕西省 渭南 华阴 华阳糍粑

土豆糍粑,是一种以马铃薯(土豆)为主要原材料的汉族小吃,流行于甘肃、陕西、四川、贵州、云南的部分地区。因其制作费时费力,所以在民间主要用来招待来自远方的贵宾和重大活动享用。华阳“土豆糍粑”更是别具一格,主要分布在华阴市华阳管区。

六. 湖南省 张家界市 慈利 糯米打糍粑

土家人民素有“二十八,打粑粑”的说法。每逢春节来临,农历腊月末,家家都要打糯米糍粑,所谓打糯米糍粑,据当地乡土志书记载:“系糯米饭就石槽中杵如泥,压成团形,形如满月。大者直径约尺五,寻常者约四寸许,三至八分厚不等。”打糯米糍粑是一项劳动强度较大的体力活,一般都是后生男子汉打,两个人对站,先揉后打,即使冰雪天也要出一身汗。做粑粑也很讲究,手粘蜂腊或茶油,先出砣,后用手或木板压,要做得玉圆光滑,讲究美观。

吃粑粑也有学问,一般是用炭火烤,叫烧粑粑,用青菜汤下粑粑片,叫煮粑粑,与腊肉炒,叫炒粑粑。粑粑做得多,一时吃不完的就用清水浸泡在水缸内,这样可以储藏两三个月不坏,到插秧时候有粑粑吃。

七. 广东省 佛山 顺德 辣椒饼

均安人吃火锅时最特别的地方,是在酱油碟里加一点辣椒饼,那不但入口特别甘香,味道也迥然不同,如此加辣椒饼的食法,在珠三角地区是绝无仅有的。民间上因此流传着一首这样的打油诗:辣椒成饼味更优,边炉细0韵味稠。入口迥然香阵阵,齿颊留香乐悠悠。

辣椒饼是均安人的,在均安已有百年以上的历史。做辣椒饼的程序是先把辣椒、蒜头、豆豉、香草等捣烂,然后把它弄成一个个饼状晒干,就成为人见人爱的辣椒饼了。

信息来源:均安镇政务网

八. 广东省 佛山 顺德 顺德蚕丝

早在宋代,顺德便开始种桑养蚕,千百年来,从未间断,是蚕丝中的极品。现在无数的桑树已被无数的高楼压在地下,顺德蚕丝可能只全留在记忆里了。

顺德蚕丝是广东的一种收入大、出口多的重要。顺德地处珠江三角洲,是一个富庶的鱼米之乡。建国后,顺德蚕农改良了桑树的品种,从原来的矮株细叶产量低的土荆桑逐步改种杂优桑,桑叶产量成倍增加,这推动了养蚕事业的大发展。至今80年代初顺德全市年产蚕茧可达数十万担,成为国家出口的一项优质畅销产品。

九. 贵州省 铜仁 碧江区 黄豆沙面糖糍粑

黄豆沙面糖糍粑,铜仁糍粑,自古象征节庆喜日,亦有“年粑”、“寿粑”、“抛梁粑”之称,其用途一是逢年过节赠亲友,有“拜年拜年,糍粑上前”习俗,二是招待客人,三是农村建房上梁时刻用,谓之“抛梁粑”有庆贺吉祥之意。

铜仁糍粑,除原料选择、制作工艺考究外,常用优质黄豆,经炒香后与白糖同时研磨成细粉作调料,其味软绵糯而不粘牙,馨香舒适可口。

十. 广东省 佛山 南海 南海藤编

据传说,沙贝村在明朝末年就有人从事编织葵席、鞋底垫、雨遮箍行业,如生记、炳记等。后有人从海南岛运回白藤,乡人就做起了白藤手工业,初时做的是陈丽堂,店号叫“心和堂”。1840年鸦片战争后,海禁初开,外国船舶陆续开到广州,进出口物资也多了起来,洋藤也随之运进我国。沙贝乡人利用洋藤做原料,制成各种藤制品进行内外销,从此开创了利用进口原料制成商品出口的新历史。

洋藤产地,大多数是东南亚,主要在印度尼西亚。初时运来的洋藤,是以藤条织成箩筐包装,或由香港转运进来,开始时人们不知利用,只有当做柴烧。后有在广州杉木栏开设店号叫“天和福”商铺的沙贝人周月庭(绰号石岩慈菇),发觉这个品种大可利用,因土白藤也能用,就和族人陈泳山商议,首先用来编织农业需要的牛柏浪(谐音)、竹箩的耳、打包用的梨皮藤等,后来又做成蚕薄藤。经过多年,才逐渐发展织成各式各样的日用品。

那时制作藤器的工具只有一把开藤刀,生产方式非常落后。清光绪三十五年(1909),由芦念和亚伟的父辈等人发明了锯门(做藤的工具),用它来将开出的藤片削薄,这是第一道工序。第二道工序是用竹制成的“则”(音),套上针刀,用竹片压住,把藤皮拉出来分成两片,叫做“拔”。第三道工序叫做“挞”,即把藤皮两边削齐,使藤皮条子均匀。第四道工序叫做“尾门”,就是把藤皮再削薄,才算做成藤皮半成品。经过上述几道工序的藤皮就比原来手开的薄得多,而宽度标准适中,柔软度也好得多了。

有了这样的半成品,就能生产出更多藤制品,如盒丝、沙丝、沙王、藤席、枕席等。藤皮当时分为两大类,即粗货和细货。那时还是只能利用藤皮,而藤芯却无法利用,唯有用手工开细,成了做扫把的原料。

不久,白沙村“铁板藻”、“铁板万”等人,用薄钢板凿成从大到小的孔(俗称铁板孔),将藤芯逐条穿孔拉出,成了圆藤芯。黄岐八乡做藤农户使用铁板孔工具做圆藤芯,不但提高了功效,还促进了当地圆芯半制品的大批量生产和销售。

1915年,沙贝村陈亿祥和陈秀峰等人别出心裁,用一块木板平放,压着一把刀,再用木辘压住藤条,将藤推出刀口,然后拉出藤皮来。经过多次改进,拉出的藤皮比手工开的藤皮薄得多,阔度也随着原条藤分拉出若干皮,藤条的利用率又提高了一步。这样便减轻了成本,扩大了生产。那时候,沙贝村做藤的大小手工业户有100家之多,如永吉英记、义隆、汇利、荣记、绍记、重记、允祥等等。

1920年,沙贝藤业工人又发明了藤笪生产,俗称象眼笪(做家私用的品种),销路主要是美洲和欧洲。有了拉藤工具的改进,就能做出各式各样的品种,所以藤笪就应运而生。最初生产藤笪的是风岗村招广记,随后又有招孔记等。当时内销的产品有藤席,外销产品有藤笪、圆芯两大类。

抗日战争期间,因海外交通断绝,原料运不进来,国内外销门路闭塞,工厂商号大都相继关闭。1945年抗日战争胜利后,藤业也逐渐恢复。但好景不长,国民党统治时期,政府积弊无能,金融动荡,货币贬值,税收繁重,藤业几乎奄奄一息,只能勉强维持,人民生活又陷入困境。

新中国成立后,浔峰洲一带做藤工场约200家,多由港澳乡亲回乡开办。据1952年《南海县第三区私营(包括公营)工商户情况调查表》统计:泌冲乡有“合栈”、“润承隆”等83家藤铺(工场),黄竹岐乡的藤器加工铺(工场)有“潘婵”、“梁流女”等40家。1953年9月,国家对资本主义工商业进行社会主义改造,实行“赎买”政策。1955年9月,南海县委-部派出工作组对浔峰洲170家藤业商号进行“私资合并”。1956年1月,基本完成“私资合并”工作。泌冲邹燊记藤厂的第二代业主邹志彬第一个带头签名加入公私合营南海藤厂,其他业主纷纷跟进。同年2月,公私合营南海藤厂(简称南藤)正式诞生。

1956年初,盐步地区广大藤业手工业者分别组建了沙凤、白沙、泌冲等8个藤社和海北藤器组,为集体经济,社员以股金入社,以生产白藤皮、圆芯、方片、厘皮为主,藤产品主要销往广州、佛山等地;1958年6月合并为南海合作藤厂。1964年10月,企业由省、县手工业联社联办,改名为广东省南海合作藤厂。1966年10月更名为广东省南海东风藤厂(简称东藤)。

至此,黄竹岐藤器加工业基本上由上述两大藤厂主宰,并成为当地经济支柱,外贸创汇期长达30多年。黄岐制藤业出产的藤制品主要分藤织件、藤席、藤笪、藤家具四大类;半制品分藤皮、藤圆芯两类;老产品藤织件过去只有书篮、藤箱、茶篓、提篮等,创新产品有花篮、吊篮、食盘、酒瓶托、旅行篮、洗衣箩、相片架、壁挂件以及玩具等。货号累积已达4000多个。藤席主要是床席、枕席、床垫、汽车坐垫以及专供出口的地毯席等。藤笪又称象眼笪,分大眼、中眼、细眼、密笪、骨笪、筛笪等20多种,长形幅如布匹,可随需要剪裁,用于室内装饰或制作家具等。藤皮、藤芯售给县内外织藤户作坯料用。

南海藤器最著名的产品是藤席,比之草席、竹席更柔韧靓丽。藤席是把藤皮经过人工裁、截、踏、织等多个工序才把成品编织出来。它在用途上分床席、枕席,还可以制作汽车坐垫席、沙发席等,以床席为大宗。床席藤皮的宽度分为“顶粗”、“二粗”、“细二”、“三粗”、“细三粗”等规格,又按藤的色泽分为上、中、灰等品种。同时,以藤席的宽度分为18排尺至4排尺(以民间旧老尺为计)等多个规格,以适合大床、中床、小床的需要。藤席具有凉快、舒适、耐用的特点,是其他席类无法相比的。

近几年来,在各级政府、文化主管部门的重视下,在藤编艺人的大力支持下,有关部门开展了南海藤编这一非物质文化遗产的普查和整理工作,现该项目已入选广东省第四批非物质文化遗产项目名录。为更好地宣传与继承南海藤编,设立了南海藤编制作技艺(大沥)传习所(广东南海藤编制作艺术展览馆),面积922平方米;传习所布置有图片展示、旧藤制作器材展示、现场艺人编织展示及现代藤制品、家具展示等。

相关特产

推荐特产

朝阳市土特产批发市场 朝阳土特产批发市场电话是多少

朝阳市土特产批发市场 朝阳土特产批发市场电话是多少的详细介绍及图片!...

家乡特产水仙花

家乡特产水仙花 的详细介绍及图片!...

正宗玉林特产牛巴 玉林牛巴哪个牌子最正宗

正宗玉林特产牛巴 玉林牛巴哪个牌子最正宗的详细介绍及图片!...

江西美食特产送人 江西特产方便送人的

江西美食特产送人 江西特产方便送人的的详细介绍及图片!...

家乡邮寄来的特产怎么说 家乡特产怎么夸

家乡邮寄来的特产怎么说 家乡特产怎么夸的详细介绍及图片!...

广东哪里有特产 广东都有什么特产

广东哪里有特产 广东都有什么特产的详细介绍及图片!...

长白山婷婷特产 长白山特产有哪几个

长白山婷婷特产 长白山特产有哪几个的详细介绍及图片!...

舟山土特产礼盒加工厂 舟山海鲜礼盒批发

舟山土特产礼盒加工厂 舟山海鲜礼盒批发的详细介绍及图片!...

内蒙十二盟市特产店 内蒙12大盟市土特产

内蒙十二盟市特产店 内蒙12大盟市土特产的详细介绍及图片!...

正安特产 贵州正安十大首富

正安特产 贵州正安十大首富的详细介绍及图片!...

地方各级特产 全国省份的特产

地方各级特产 全国省份的特产的详细介绍及图片!...

哈尔滨市天然特产

哈尔滨市天然特产 的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com