一. 河南省 济源市 寺郎腰大葱

寺郎腰大葱为农产品地理标志产品。寺郎腰大葱是济源市大峪镇寺郎腰村的。寺郎腰大葱的品质特点,用四个字概括,即:高、长、脆、辣。高是指寺郎腰大葱的植株高大魁伟;长是指寺郎腰大葱的主要产品部分--葱白很长,很直。一般50-60厘米,备受人们喜爱;脆是指寺郎腰大葱质地脆嫩,味美无比;辣是指大葱的葱白辛辣,生食熟食都很可口,尤其是作为调味品最佳。寺郎腰大葱含水分92.37%~92.43%、维生素C168毫克/千克~174毫克/千克、钙449毫克/千克~455毫克/千克、钾1517毫克/千克~1523毫克/千克、总磷461毫克/千克~467毫克/千克。

济源市大峪镇寺郎腰村,由于自然环境独特,这儿长出的大葱,能有近一人高。

村里的大葱清朝时曾是贡品

“俺村的大葱,明代时就开始种植,在清朝,这些大葱可是贡品。”寺郎腰大葱合作社社长石德文说,村里的土地多为红黏土,而半山腰的位置昼夜温差大,特别适宜大葱的生长。

前天下午,寺郎腰大葱合作社院里放着十几捆大葱,大葱有一米多高,且葱白比一般大葱要长出不少。石德文说,每到9月份时大葱就可以收获,一亩地可以卖5000到8000元钱,“今年8月份的时候,我在地里拔出一棵大葱,跟人一比,差不多高,有1.5米了。”

“寺郎腰的大葱现在卖得很好,价格也比普通大葱贵一些。”石德文说,下一步要引进冬季大葱,争取让村里实现大葱的不间断产出。

寺郎腰大葱

地域范围

寺郎腰大葱的地域保护范围在河南省济源市境内西南部海拔400米以上的山区,包括大峪镇15个行政村。地理坐标为北纬34°57′45.6″-35°02′54.9″,东径112°17′56.2″-112°23′00.0″。总面积60平方公里。适宜种植大葱面积为1500公顷。年产量900万公斤。

产品品质特性特征

1、感观特征:株高100—130cm,葱白长50cm,假茎粗2—3cm,直筒形且坚实。 2、内在品质指标:寺郎腰大葱品质特点,用四个字概括,即:高、长、脆、辣。高是指寺郎腰大葱的植株高大魁伟,长是指寺郎腰大葱的主要产品部分--葱白很长,很直。一般50-60厘米,备受人们喜爱。脆是指寺郎腰大葱质地脆嫩,味美无比。辣是指大葱的葱白辛辣,生食熟食都很可口,尤其是作为调味品最佳。据河南省农科院对寺郎腰大葱的品质鉴定检测结果显示: 水分92.37%~92.43%、维生素C168毫克/千克~174毫克/千克、钙449毫克/千克~455毫克/千克、钾1517毫克/千克~1523毫克/千克、总磷461毫克/千克~467毫克/千克。 3、安全要求:产地必须符合《NY 5010-2002 无公害食品 蔬菜产地环境条件》标准,生产管理环节严格按照《无公害大葱生产技术规程》(Q/JDSDC02B-2005)规范种植,禁止使用未依法登记和国家明令禁止使用的肥料、农药等农业投入品。

二. 河南省 济源市 天坛砚

天坛砚为地理标志保护产品。天坛砚(盘谷砚)

天坛砚亦称盘古砚、“盘砚”。是汉族传统名砚之一。因其砚产于河南济源之盘古、天坛山、砚山等地而得名,天坛砚的石质油腻湿润,纹理紧密细腻,具有坚而不脆,柔而不绵,滑而不溜的特点。制成的石砚造型生动,雕工精巧,倍受历代文人墨客的珍爱,有“质之坚润,琢之圆润,色之光彩,声之清冷,体之厚重,藏之完整”的美德(明高廉《遵生八笺》)。

天坛砚石质纹理缜密,坚润细腻,柔而不绵,温润细腻、坚而不脆、柔而不绵、滑而不溜、钴而不刚、色如琼瑶、声如木鱼。色泽晶莹似碧玉,璀璨如琥珀。研磨墨汁发墨保湿,纯净均匀,宜书宜墨,不损毫端,成砚后发墨酣淋、贮墨不耗、积墨不腐、冬不冻、夏不枯,写字作画虫不蛀,素有“盘墨宝色”之称,素为历代书画家所珍爱,被誉为色如琼玉、声似木鱼、贵赛琥珀、价胜和璧的砚中佳品。唐代大散文家韩愈《天坛砚铭》载:“儒生高常与予下天坛,中路获砚石似马蹄状,外棱孤耸,内发墨色,幽奇天然,疑神仙遗物,请予铭焉,铭曰:仙马有灵,迹在于石,棱而宛中,有点墨迹,文字之祥,君家其昌。”明高廉《遵生八笺》:“质之坚润,琢之圆润,色之光彩,声之清冷,体之厚重,藏之完整”均为佐证。

天坛砚产于河南济源,其石产于城西的王屋山天坛峰盘谷泉畔,因山顶有传说的轩辕黄帝祭天之坛,故名天坛或盘谷。

天坛砚历史悠久,据济源市梨林乡汉墓考古发现推算,天坛砚早在东汉时期已有制作,唐朝开元年间(公元713-741年)已经开始批量生产,清代天坛砚发展到鼎盛时期。天坛砚主要产于济源市的西许村、东许村、盘谷寺、小西庄、南庄等。

据史料记载,乾隆皇帝读韩愈《送李愿归盘谷序》时曾对盘谷地名产生疑惑,为考其究,命河南巡抚亲到济源实地考察奏报。当弄清缘由后大有感悟,撰《盘谷考证》以记其事,命工匠刻于盘谷寺后茶壶翕三百米高处摩崖碑上。清《谢氏砚考》中关于盘谷也有记载:“盘谷,即李愿隐居处,产石可为砚,亦具蕉叶,青花玉带、金线状,可与新坑端石混”。

天坛砚石藏于太行山脉王屋山断层岩石深处。已发现开采的石坑有盘谷坑、天坛坑、砚山坑、黄龙坑等多处。由于爆破会使砚石震碎,只能以露天揭顶开采为主,在岩层上一层一层进行剥落,即危险又艰难。已开掘采用的砚石有 30 余种,上乘的如青斑、红墩、天蓝、麦叶绿、猪肝红、柳芽黄、焦白、金线玉带等,子母、三彩、瓜籽石比较少见,被视为砚中珍品。

河南省济源市现辖行政区域

《济源市人民政府关于划定天坛砚(盘谷砚)地理标志产品保护范围的函》,济政函〔2013〕10号

济源市文宝工艺美术有限公司企业标准:Q/JWB001-2013《天坛砚(盘谷砚)》

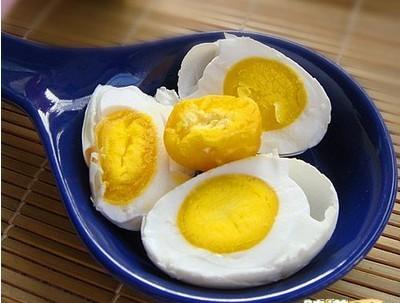

三. 河南省 济源市 鸡蛋不翻儿

鸡蛋不翻是济源的一种特色小吃,是用特色小锅儿先腾出一个带窝窝的米面小饼,然后再腾出一个鸡蛋小饼,两张饼成型后合二为一,特色的鸡蛋不翻就出锅了。

在制作过程中不需反煎,故因此得名,鸡蛋不翻儿系济源民间风味小吃,历史悠久、制作考究,风味独特,再加上浓郁的地方风情,独特的地方文化,鸡蛋不翻儿已深受大众喜爱。鸡蛋不翻这个名字还有一个特别的含义,就是生活在黄河边的渔民希望出船平安归来。

鸡蛋不翻儿做法:

鸡蛋不翻儿选用优质大米、小米,将米打制成浆,然后发酵,加入各种特制调料,搅拌均匀,后用容器盛适量,放于特制锅中煎烤,不需反煎,只需一分钟即可出锅;再将鸡蛋打碎拌匀,倒于锅中煎烤,不需反煎,将事先做好的不翻儿置于煎成的鸡蛋上面,盖上锅盖,焖半分钟,这样香喷喷的鸡蛋不翻儿就呈现在你眼前。

信息来源:洛宁县人民政府办公室

四. 河南省 济源市 天坛石砚

天坛石砚始制于唐代开元年间,为传统名砚之一,产于渤海济源县王屋山天坛峰下。天坛石砚质地细腻,发墨蓄墨。纹彩瑰丽,纹饰有青斑、红敦、金线、玉带、麦叶绿和柳芽黄,造型古朴典雅,玲珑俊秀。

五. 广东省 广州 番禺 钟村凤眼果

别名频婆果、富贵子,形似黑壳鸡蛋,果实含丰富的淀粉、脂肪、糖、蛋白质和多种维生素,熟食菘香,可作烹饪的配料

( 番禺)

六. 陕西省 延安 宜川县 屹唠村苹果

陕西省宜川县丹洲镇屹唠村辖7个自然组,269户1142人,总有耕地5432亩,该村自1992年开始实施“果畜富农”,经过多年的发展,取得了显著的生态经济和社会效益。到2012年苹果建果4000多亩,核桃建果200余亩,沼气池建户可达50%以上,人均纯收入15000元。年均收入超过5万元的果农达到80户,占农户总数的30%。成为全县农民人均纯收入较高的村组之一,苹果产业的经济优势和核心竞争力进一步提升。

2011年8月,陕西省宜川县丹洲镇圪崂村(苹果)被国家农业部评为“全国一村一品示范村”。

七. 天津市 蓟州区 梁后庄村红果

梁后庄村四面环山,是远近闻名的“山楂之乡”,种山楂的历史有百年以上。种植面积达到2000余亩,年产山楂200到300万公斤。得益于优良的水土和特殊的小气候,这里产出的红果皮薄、个大、含糖量高,口感绵软,深受市场的青睐。2010年,当地村民组织销售合作社,注册了“山旮旯”商标。

八. 河北省 邯郸 永年 北沿村粉皮

北沿村粉皮加工厂已有500多年的历史,加工成的粉皮,从外形看,园如玉盘,薄如蝉翼,晶莹剔透,泼纹起伏。用水侵泡后,便成了一方素帕,洁白、柔软、光滑、透亮,捧在手中,蠕蠕而动;切成细条,调以佐料,吃一口,叹三叹:“此物只应天上有,人间哪得几回闻!”在国内外享有盛誉。

九. 云南省 怒江 兰坪 河西乡箐花村普米族传统文化

箐花村位于怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县西北面,全村334户,1595人,由5 个自然村组成。人均收入748元,人均有粮389公斤(2003年)。

村寨地处“三江并流”自然保护区腹地的高寒山区,依山傍水,附近有罗古箐、大羊场等著名自然景区,森林覆盖率达85%以上,自然生态环境良好。民居建筑中井干式木楞房占82%,保持了普米族传统的建筑形式,村寨格局保持传统风貌。箐花村历史悠久,传统农牧业、服装服饰、饮食、民间歌舞、麻毛纺织工艺等保存情况良好,文化传承人在当地具有较大影响力。该区域传统村规民约与新的村规民约相结合,对村寨日常生产、生活,共同起着管理约束作用。

箐花普米族妇女服饰庄重艳丽,美观大方。穿麻布大襟衣,着毛线长裙,背披羊皮,胸前佩戴银链。各个年龄段的穿着有所不同,喜用宽大的红、绿、蓝、黄等各色彩带束腰,手戴镯圈和戒指,耳戴银环或玉坠,用五光十色的串珠作头饰和项链。包大头帕,喜用牦牛尾及丝线编入发辫中,盘于头顶,以发辫粗大为美。男子一般穿对襟麻布衣,着宽大长裤,披羊皮领褂,左衽像藏族穿戴。富有人家的男子穿氆氇和毛质大衣,膝下用布或毛毡裹腿,有的穿自制的半筒猪皮、牛皮鞋。

特色工艺主要有皮制品及毛制品。皮制品主要指羊皮披风,多用于探亲访友、婚丧年节时穿用,有装饰、御寒和作为姑娘嫁妆等功用。毛制品经过各道加工工序后即形成毛料,根据不同需要分别制作氆氇、毡、帽、鞋等。

普米族信奉自然神灵,祭祀活动较频繁,主要有祭天地、祭龙潭、祭山神、祭铁三脚、祭祖先、祭中柱等。主要传统节日为吾时节,要举行打枪、射弩比赛。每逢节日、婚庆和重大祭祀活动,本村人及周边亲友聚集在一起,唱古歌、跳舞蹈“搓蹉”。

普米族民歌多为前人传下的传统曲目,即兴创作较少。在形式上比较自由,不受格律限制。内容丰富,形式多样,婚俗类主要有求亲歌、迎客调、接亲歌、拦门歌、果碟调、聚谈调、顶梁柱调等;情歌主要有“铁打链环扣一生”、“除非秤砣水面漂”等;祭祀类民歌主要有祭三脚调、拜龙调、祭中柱等;丧礼中主要演唱指路歌;传统古歌类主要有吉典、马鹿调、黎明调、巴扎贤赞等。曲调多用五声音阶,旋律与语调密切相关,朗诵性与歌唱性紧密结合,旋律质朴清新,优美流畅。部分民歌音域较宽,可达到或接近两个八度。节奏平稳匀称,长短交错,明快活跃。歌词一般为奇数,三、五、七、九个音节不等。

四弦是普米族民间乐器,也是四弦舞的主要伴奏乐器。曲目较多,除舞步的12调外,还有部分古老的曲目,如四弦母调、雀上树等。四弦弹奏不受性别和年龄限制,在普米族地区传承和保护情况良好。“搓蹉”舞流传广泛,群众基础好,是节庆场合的主要民间舞,用羊皮、木碗、木筷、夹板为伴奏,领舞者右手拍击羊皮,伴舞者左手持碗,右手用数双筷子敲击,夹板系在舞者腰间,左右撞胯时发出声响。

普米族无文字,民间文学为口头传承,村民们在生产劳动过程中互相交流,或在晚上围坐火塘,听老人讲述或演唱,更多的则是在新房落成、求亲结婚、节日庆典、丧葬、祭祀等场合进行讲述演唱。近年,普米族流传较广的民间文学被翻译成汉文,收录于《兰坪民间文学选集》、《普米族故事集成》、《普米族歌谣集成》、《兰坪民间故事集成》、《兰坪歌谣集成》等出版物中。

花村是普米族聚居大村,历史悠久,传统农业、生活习俗和民族文化传承较好,有一批传承人,并有一定影响力和知名度。

十. 安徽省 亳州 蒙城县 楚村粉丝

楚村粉丝

粉丝是楚村镇的一大,加工粉丝在楚村已有多年历史,但真正大规模生产粉丝是在1970年以后,盛于1990年前后。

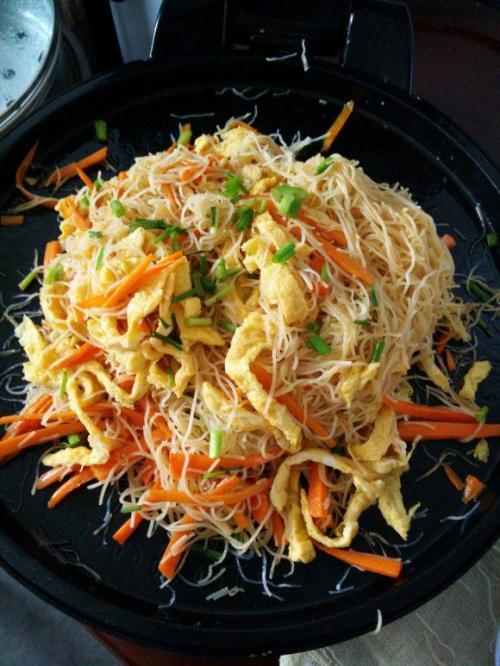

红薯是加工粉丝的主要原料,由于楚村盛产红薯,所以其出产的粉丝第一特点便是量大,盛产之时,几乎家家加工粉丝,每日有十余万斤粉丝外运,集市也几乎成了粉丝的专用集市;二是净白,粉丝纯白(煞白)不是上品,以青白为最佳,且无黑点在上面;三是手握不脆断,有韧性、角劲、耐煮。其丝有粗有细,19世纪七八十年代,以生产队为加工主体,盛行扁粗粉丝,又称为粉条,进入八十年代,由于大量外运(外地人喜细丝)粉丝便一律细化,有“楚村粉丝细如发、白如银”之说。

粉丝加工须纯净淀粉,其营养价值自不必说,主要是其口感甚好,顺滑爽口,角劲适中,深受人们的喜爱。

楚村粉丝食用方便,用开水泡软凉拌或加荤热炒,做汤均可,特别用它做牛羊肉汤辅料,其味更妙。到了隆冬,来到楚村牛、羊肉汤馆,叫上一碗汤,趁热辣啜上两口,用筷子夹起一缕粉丝入口,再喝二两白酒,全身冒热,身心振奋,实是一番美妙享受。

粉丝生产工序很多,讲究技术性。其主要工序有两个。

一是提取淀粉。

首先将成熟的红薯洗净、粉碎,再入大箩冲水过滤,滤入大缸或池中的含有淀粉的水再经过沉淀,放去浆水和黑油粉,下面便是雪白的淀粉,最后将淀粉挖出凉干备用。

二是加工粉丝。首先将晒干或半干的淀粉过筛,大盆一至两个(轮流使用)先取一定比例的淀粉(以盆为单位计量)打芡(芡稀稠也有讲究)并放入适量的白矾粉拌匀;二是和面,将芡趁热倒入淀粉拌和。早先和面用人工,两三人一盆,几把手在面盆中用力揣揉,硬了放入热水,和透和匀。芡粉适中,芡多粉少,面团不能流动下不成丝或粉丝出现鼓肚疙瘩,芡少粉多,则使粉丝入锅后立即成了粉花或碎粉丝,这样,这盆和好的面团只好作废挖出,称为扒盆,扒盆的面团只好分多次掺入以后和的面团中,如此返工费时费力,所以和面的人往往都是技术较好的人员。进入19世纪九十年代后期用搅拌机和面,减轻了劳动强度。

面子和好后试瓢成功,则开始正式下粉,一口大锅装满水,已经烧开等候(不可和好了面子等水开,因为和好的面子凉了,也容易扒盆)七八个分工合作,动作协调,犹如工厂的流水线,哪一角活慢了都会出现窝工,影响下粉质量,往往是一盆面子一气呵成最好。

下粉时一人捶瓢,又称打瓢,瓢用铁皮制成,圆筒形,有把,筒深约七八公分,两头筒口直径15公分上下,一口稍大向上,方便装面,一口向下,筒口边沿铁皮内卷,可以放入带有漏眼的硬铁皮做的圆形瓢底,可以根据需要随意更换下粗丝、细丝或扁丝的瓢底使用。下粉时,将和好的面子放一块于瓢中,打瓢人站立或坐于锅后,将粉瓢伸到锅水上方,用拳头或木捶向瓢中捶打,面团便经瓢眼下漏成丝入水,待瓢内面团下降后,立即有人往瓢中添面,称为添瓢,直到盆中面团添完为止。盆中面团也须不停搓揉,以防僵皮。称为盘分或盘面子。粉丝入水后经水煮烫浮起(水保持开而不沸)证明已熟(不加白矾熟而不浮)。一人捞粉,又叫刀粉(丝),捞粉人坐于捶瓢人对面,右手用一双长竹筷或一根长竹片,将煮熟的粉丝捞入锅旁边的凉水缸中,左手则在水中顺势将粉丝抓住捋顺,一反一正,入手中,满手为一把,掐断,递于旁边的洗粉者。洗粉人将接过粉放入凉缸中搓洗,上棒,再放入另外冰粉池中冰凉,捞出放在地面席子上面曲放称为蹲粉,然再洗而顺直,上架,洗、冰、蹲粉皆为消除出锅粉丝粘性,以免粘条而形成马马粉难以食用。如果无冻,下的粉称为风条粉,洗粉时须加入一些醒粉剂如豆油之类。冬天下粉有冰,称冰条粉,可在洗粉时省下一些工序,很是方便。后来技术有所发展,捶瓢用瓢架放瓢,不用手端,捶时有自动锤,冰粉有冷库,加上和面用的搅拌机,也算机械化了吧。后来又有了粉丝机,更快捷方便,但用其加工出的粉丝其味及耐煮性均难以和水煮粉丝相比。楚村粉丝质纯味正,价廉物美,远销全国各地,也的确给楚村人民带来不少实惠。