一. 湖南省 益阳市 桃江 桃江擂茶

该茶主要以桃江绿茶、芝麻、花生、炒米、白糖或盐为原料,具清热消暑、补气养生之功效。

桃江擂茶的详细做法:先把准备好的芝麻,放进擂钵里,擂碎了以后,可以跟具个人口味,放一些,绿豆,或者 花生,。。再放白糖,擂匀后既可,最后放水就好拉。这可是正宗的桃江擂茶。

益阳市境内桃江、安化两县,喝擂茶早已成为习俗,几乎家家户户备有陶制擂钵、擂钵架、擂茶棒(长约1.67m的油茶木)。做擂茶时,先将茶叶擂烂,次放芝麻、生姜、花生米,均擂成糨糊状,再用白糖开水调制而成,像豆浆、似乳汁,喝起来清凉可口,滋味甘醇,四季可饮,尤以暑季为盛。有客来时,用大碗盛满,客随喝随添,客人喝得越多,主人越是高兴。这是接待常客。若有稀客来,一边喝擂茶,一边还摆上自制的茶食,如油炸红薯片、炒黄豆、炸巧果皮、爆米花、酸刀豆、辣椒萝卜等。20世纪80年代后,夏季喝擂茶的习惯在区境其他城镇居民中,也日渐流行。也有个体户专门从事卖擂茶的。

桃江、安化两县讲究喝擂茶。家家户户备有陶制擂钵、擂钵架、擂茶棒。做擂茶时,先将茶叶置于擂钵擂烂,次放芝麻、生姜、花生米,擂成糊状,再用白糖开水冲制而成,像豆浆,似乳汁,喝起来清凉可口,滋味甘醇,有消暑解毒滋补之功效。80年代后,已有生产擂茶的加工厂。亦有临街专卖擂茶者的经营户。

二. 江西省 赣州 瑞金市 瑞金擂茶

是客家人独特风味的食品,在瑞金同样世代相袭,广泛流传。擂茶是将适量的大米加进芝麻、花生、绿豆、黄豆、茶叶、桔皮等擂制后,熬煮而成。擂茶风味独特,清香、微苦,呈灰绿色,稀糊浑浊,喝时加些香油,十分可口。

三. 江西省 赣州 兴国县 赣南客家擂茶

赣南客家盛行饮食擂茶,尤其常见于妇女之间的交往。其制作方法是:先将细茶或粗茶之叶用擂钵捣碎,加入油、盐、生姜、芝麻、花生仁等果品,视多寡配制而定,然后炒香碾碎,制成茶泥,俗称“飨料”。饮用时取茶泥少许冲入开水,有的将做熟剁碎的大蒜、青菜、煎豆腐、肉丁、香菇丁、粉干、粉皮以及油炸并碾碎了的花生米、豆子、糍酥等添入茶碗内。制成后色、香、味俱佳。

四. 湖南省 常德市 武陵 武陵擂茶

武陵擂茶在洞庭湖区源远流长,相传二千多年前,马援率兵南征,屯驻司马错城(今鼎城区长茅岭乡),军营闹瘟疫,有仙人献验方,验方上写着“芝麻、绿豆、生姜、茶叶、炒米、,放入擂钵,用梓姜木捣成糊状,开水冲泡”。服后疫病痊愈,自此传入民间。擂茶,具有生津止渴,清热解毒,消炎去疾之功能,是沅水流域民众待客的上乘饮料。喝时,佐以炸炒的富有地方特色面点以及专门制作的坛子菜,称之为“搭茶”。搭茶,少则十几种,多则达四十八种,边吃边喝,饶有趣味。

五. 湖南省 常德市 桃源 擂茶

摆茶的原料是生姜、生米、七茶叶,(外加芝麻)所以又叫“三生汤”。生米在擂前须炒熟。有的,还加以炒熟的芝麻、花生仁、黄豆等参入共擂之,更为芬芳。饮之可以释烦、解渴、消暑、去瘴,具有疏肝理肠、祛瘟避邪的功效。

六. 福建省 三明 泰宁 泰宁擂茶

泰宁有三茶:客家擂茶、乡野藤茶、湖上岩茶。尤其是这客家擂茶,做起来热闹,吃起来也热闹。

客家人作擂茶时,坐在凳子上,双腿夹住一个陶制的擂钵,抓一把茶叶放入钵内,握一根半米长的擂棍,频频舂捣、旋转。边擂边不断给擂钵里添些芝麻、花生仁、草药等。待钵里的东西捣成碎泥,茶便擂好了。然后,用一把捞瓢筛滤擂过的茶,投入铜壶,加水煮沸,一时满堂飘香。泰宁的米花擂茶,还会放上用油茶炸得焦黄的糯米,让人联想起内蒙锅茶中加的炒米。这一碗擂茶下肚,解渴又解饿。

泰宁客家擂茶已经有1000多年的历史,据说客家先民在流迁过程中,艰辛劳作,容易“上火”,为防止“六淫”致病,经常采集清热解毒的青草药制药饮,南方可供采用的药草很多,“茶”就是其中的一味。后来又有人在药饮中添加食物,便改良成乡土味极浓的家常食饮。擂茶不排斥任何“飨料”,什么都可以加。纯草药擂茶,用茶叶、菖蒲、绞股蓝、川穹、鸡爪草等;也可冲入“荤水”,即各类肉汤;豆米花生、粉条干果之类应先煮熟,连水冲入;菇笋香料和肉类应另行炒熟再加;芝麻米花则可直接撒入茶中。

七. 湖南省 长沙市 宁乡市 沩山擂茶

沩山,与桃江、安化交界,这里山高路陡,常年雾气大,湿气重。当地的擂茶有祛热解暑,疏肝理肠,提神醒脑的功效,为应对这种天气,多少年来,一直有吃擂茶的习惯。

擂茶的历史可谓源远流长。闽有“居建阳县的畲族雷大爷创始擂茶”的传说;湘有“诸葛亮麾下进军湘中遭遇瘟疫,一老妪制擂茶祛疾”的故事。有关的文学记载也散见在一些古籍中,如黄升《玉林诗话》所载《肝胎族舍》一诗曰:"道旁草屋两三家,见客擂麻旋足茶。渐近中原语音好,不知淮水是天涯"。

足证研麻,泡茶款客,是当时江南的一种风俗。此外,汪增棋先生引《都城纪胜,茶坊》"冬天兼卖擂茶"、"冬月添卖七宝擂茶";又引"杭州人一天吃三十文木头"这一古语,说明历史上南宋偏安,人口众多,擂茶相当普及,甚至日耗大量木质枣擂杵。

沩山擂茶的制作方法

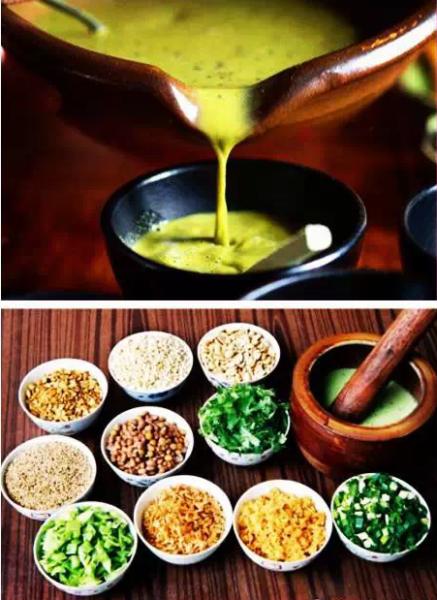

先用绿茶茶叶置于擂钵中,以擂棍磨之,擂时加加少许冷开水,,以润滑而好擂,再放入芝麻,继续擂,待擂至茶叶、芝麻都成糊状后加入花生,继续擂,直到花生全部擂散了,再加入生姜、胡椒,继续擂至全部擂成茶浆即可,全部擂制过程需15分钟以上,因为在擂茶过程中,需使用双手力量持续,常会汗流浃背,有其初学者,更因力量不均匀控制,擂了两三分钟就频频休息,因此老手知道如何控制力道,所以不用换手,即可一气呵成。

在研擂过程中,会有擂棍成分也同时磨入擂砵中,因此擂棍要求一定要用可食性木材,如油茶树木材,因擂棍成分与擂茶及其他配料一同食下,正发挥“擂茶”的效果。擂棍为研制擂茶的不二之法。

研擂好的茶浆,冲泡开水,如要甜食可加入适量糖,如要咸食则可加入适量盐,但正统擂茶则以咸食为主。如此一过又香又浓又保健的擂茶茶汤已大功告成

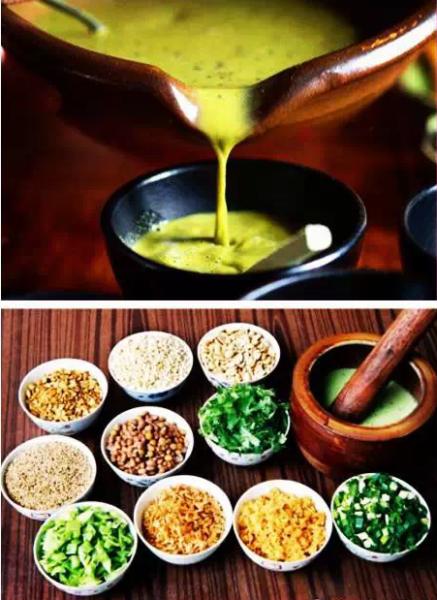

沩山擂茶的吃法:

一、吃清茶:即以勺舀茶汤入中型碗中,不另加配料直接食用,如您工作劳累,出汗很多者,或想喝纯擂茶者,以此方法喝热茶,包您立即解渴,身心舒畅。

二、加料吃茶:以勺舀茶加入碗中加至七分满,再加入去皮的熟花生,炒豆子、玉米、芝麻等配料即可食用,食之,莫不令人咋舌,啧啧称赞是人间美味。

沩山擂茶的功效

擂茶具有祛热解暑,驱寒健脾,疏肝理肠,润肠通便,补肺益气,助脾长肌,理气调中,止咳化痰,通血脉,提神醒脑,清心明目,滋阴壮阳之功效,且具有养颜保健,风味独特,老少皆宜,饮用方便等特点,是居家,旅游,馈赠待客之珍品。

擂茶还有多种用途,如在茶中加入少许胡椒,便起温中散寒之作用,对胃寒体弱、夜尿频密者有神效。

八. 台湾省 新竹 北埔客家擂茶

明清时期移民台湾的客家人将擂茶引入,擂茶在北埔乡被作为一种产业推广,于是在多人多年的努力下,近年到北埔老街喝擂茶不仅已成为一种风潮,更俨然是一股新饮茶文化。

喝擂茶必备的两样工具是擂钵和擂棍,前者外观和一般的钵一样,但钵内有一条条的沟纹,后者是用坚硬的番石榴木制成的短木棒。喝擂茶时,只要将茶叶、花生、黑白芝麻、番瓜子、松子等材料倒入钵内,再用擂棍研磨成出油的粉末状,然后冲入热开水,再用小碗分装,并加入爆香的米,就是一碗香甜可口的擂茶。

为了让顾客不用远赴北埔,同样也能享受擂茶的好滋味,当地擂茶店还将爆香的米及研磨成粉末的擂茶材料装袋销售,虽然少了研磨时的乐趣,但是用热水冲开便能立即享用的便利性,仍吸引不少消费者购买。

九. 江西省 赣州 于都县 于都擂茶

昔日的于都民间,家家户户都有个擂茶钵,吃擂茶之风极盛。无论贫家富户,不分男女老幼,每每工余课后,总要喝上几碗浓郁香醇的擂茶。要是亲朋登门,更少不了以擂茶殷勤相待。平日,你不论走到那里,几乎都可以闻到从庭院里飘滋出来的芬芳扑鼻的擂茶香和“吮恍”作响的擂茶声.民间有歌谣唱道:“家家擂茶声,户户茶飘香;擂茶食中宝,胜过人参汤.”

于都擂茶,世代相传,源远流长。居家主妇从小耳濡目染,擂茶成了她们的拿手活。一个擂茶能手,是极为人们所尊崇的。你看她,一把炒米,一捧茶叶,一掬芝麻,数片八角,几片桔皮,一撮花生米,一一放入那特制的内壁刻有直条槽纹的陶质擂茶钵中,加上几调羹茶油,将擂钵紧紧地夹在两膝之间。然后操起那用油茶木制成的,有锄头把粗,二尺来长的擂茶糙,使劲地将原料沿着钵壁运转磨搓。但见双臂飞舞,擂糙狂转,令人目不暇接.过不多久,擂钵里的那些原料变成了稠糊糊的酱青色浓浆,民间谓之“茶饵”.最后冲入滚烫的沸水,就是一钵味道鲜美,香气四溢的擂茶了。

于是,全家人围坐桌旁,你一碗,我一碗,抓一把炒豆子,剥几颗炒花生,融融洽洽,和和美美,享不尽天伦之乐,话不完家庭情趣。难怪尝够了个中甜头的人说:“宁愿少米饭,不可无擂茶.”

于都擂茶,不仅是可口的好饮料,而且是老人和病人开胃的鲜味汤。它既有使人口舌生津之功用,喝后又齿颊溢香,回味无穷。热天喝了,解暑止渴,浑身舒爽;冷天喝了,御寒却冻,暖流满怀.擂茶营养丰富,容易吸收消化,于人的身心健康大有裨益。这就无怪乎于都擂茶久传不衰,备受人们的青睐了。

至今,随着人们生活方式的变化,颇费工时的传统擂茶在平畴地带大多为泡茶所取代。但在那山乡僻壤的人们,仍然一如既往爱吃擂茶。要是你到那里登门造访,热情好客的主妇,准会捧出满钵热气腾腾而又清香扑鼻的传统擂茶款待一番。

十. 广东省 清远 英德 擂茶粥

流行于英德的石灰铺、西牛、大洞一带,是用生茶叶、生姜放在陶制擂钵中,加入适量水山苍子木棒将其擂成糊状,加点花生油,然后用沸腾的白粥冲入,调味即成,有些人喜欢加入炒花生炒芝麻一起擂制,使甘辣之中添上浓香,吃起来更有滋昧。此粥有清热解暑、生津止渴、提神醒胃的功效,是炎炎夏日的上佳食品