一. 河南省 三门峡市 渑池 仰韶贡米

仰韶贡米为农产品地理标志产品。小米,亦称粟米,脱壳前通称谷子,因其粒小,直径1毫米左右,故名小米。渑池做为仰韶文化发源地所生产的小米历史上曾做为朝廷的贡品,所以俗称“仰韶贡米”,又因主产区位于仁村乡坻坞一带又称“坻坞贡米”、“坻坞谷米”。渑池县仁村乡坻坞一带,土地肥沃,土质特异,四面环山,自然资源独特,空气清新无污染,昼夜温差大,土壤和气候条件非常适合谷物生长,谷子种植历史悠久,所产小米色黄如金、入口甘甜、清香纯正,其汤纹可揭数层而不尽。因此素有“坻坞米粮川,小米似仙丹”之说。据历史记载:唐王朝贞元十六年,五品粮官续之仁将坻坞小米献于皇上,御厨把熬制的小米粥用洁白的玉碗呈与唐德宗品尝时,皇上竟不敢相信如此美味佳肴,是由小米熬制而成。那金灿灿的光泽,黏糊糊的口感,绵悠悠的香味,使唐德宗产生了浓厚的兴趣。更令他称奇的是,粥面上还结了三层透明的米纹,用牙箸一挑,发现竟是由多层纹膜重叠而成的。每一层都薄如蝉翼,在宫灯的映射下,闪耀着七彩光芒。德宗不禁惊叹:天下竟有如此神谷奇米,足见我大唐物之繁盛矣,食后惊呼:“真乃神米也”!于是,皇上特诏粮官续之仁,详询由来后,诏令凡以后熬制米粥,皆用“坻坞谷米”,遂钦赐坻坞谷米“金米列贡”。随着仰韶文化的发掘,渑池人民就把仁村和洪阳两乡镇生产的小米俗称“仰韶贡米”。仰韶贡米生产历史悠久,据《渑池县志》(1986-2000)第三十五章“仰韶文化及其研究”记载“1991年由中国历史博物馆牵头,河南省考古研究所、陕西省文物考古研究所、西北大学、中山大学、中国科技大学、北京师范大学,中科院地质所、中科院植物所、中科院考古所、三门峡文物工作队等单位的专家学者组成的科学综合考古发掘队对仰韶文化的班村遗址进行发掘,历时9年于1999年8月结束,发掘面积6000于平方米,发现距今7000~5000年新石器时代及历代房基数十座,最早的文化遗址相当于裴李岗文化时期,主要房基和灰坑(窑穴)从地层关系和事物形态看,大至可分为早、中、晚三段,在相当于庙底沟二期文化遗存的遗迹中发现不少灰坑底部有碳化小米”。《本草纲目》说小米“治反胃热痢,煮粥食,益丹田,补虚损,开肠胃。”中医认为小米味甘、咸、性凉,具有健脾和胃、补益虚损,和中益肾,除热,解毒之功效;主治脾胃虚热、反胃呕吐、消渴、泄泻。仰韶贡米颗粒饱满,色黄如金,米油丰富,粘糊性强,更具滋阴养血功能,有减轻皱纹、色斑、色素沉着的功效,入口甘醇,清香宜人,回味悠长。

地域范围

仰韶贡米产区位于河南省三门峡市渑池县东部,地处韶山山脉东南,群山峻岭,沟壑纵横,海拔600米以上。气候温和,光照充足,昼夜温差大,土质肥沃,非常适宜谷子种植。仰韶贡米地域保护范围包括渑池县仁村和洪阳两乡镇的南坻坞、北坻坞、仁村、东张村、蟠桃、杨河、红花窝、雪白、大水沟、东段村、上西村、高堂、台口、上庄、石盆、德厚、北沟、柳庄、雷沟、上洪阳、刘村、赵窑、义昌、崤店、堡后、胡坑、吴庄共计25个行政村。地理坐标为东经111°54′00″~112°01′00″,北纬34°29′00″~34°40′00″。产地区域东西长12公里,南北宽15公里,国土总面积19496.99公顷,耕地总面积1187.83公顷,其中谷子年栽培面积333公顷左右,年产量在1000吨以上。

产品品质特性特征

1. 外在感官特征:仰韶贡米米颗粒圆大,色泽金黄,粒度整齐、均匀,熬粥时糊化速度快,米汁香稠,口味醇香粘糯爽口,米油丰富,汤纹可揭数层,一般小米做成米饭盛碗凉后,饭与碗明显分离,仰韶贡米不会分离,食用之满口溢香,故渑池素有“仰韶米粮川,小米似仙丹”之美誉。谷子作物适应性广,耐干旱脊薄,抗逆性强,比较稳产高产。仰韶贡米用途广泛,可以煮饭、吃糕、酿酒等。2. 内在品质指标:加工精度≥90%,不完善粒≤2.0%,杂质≤0.7%,碎米≤4.0%,水分≤13.0%,蛋白质含量9-10g/100g,淀粉65-70g/100g,硒0.02-0.03mg/kg,铁35-45mg/kg,锌25-35mg/kg。3. 安全要求:产品质量安全执行NY5305—2005无公害食品粟米标准,卫生指标应符合GB 2715规定。仰韶贡米不应使用添加剂,黄曲霉毒素≤5,六六六≤0.05mg/kg;甲基毒死蜱≤50.05mg/kg,溴氰菊酯≤0.5mg/kg,无机砷≤0.15 mg/kg,铅≤0.2mg/kg ,汞≤0.02mg/kg,柠檬黄不得检出。

二. 河南省 三门峡市 陕州区 五香面豆

面豆是独具特色的豫西传统面食小吃,其采用手工工艺,用精制的小麦面经过揉面、发酵、搓揉成条、刀切成如大豆一样的颗粒、用白绵土做介质焙烤而成。因其味道的酥、脆、香、耐保藏、具有养胃、开胃的作用,就成为豫西一带人出行远游和重大节日待客的特色小吃。

五香面豆在传统工艺的基础上,从选料到工艺上进一步精细,再加之其村特有的白绵土和天然井水,生产出的面豆外观洁白、入口酥脆、香气浓郁,富含多种微量元素,对久闷不食和胃溃疡有较好的疗效,同时还具有久存不霉变,不加任何添加剂,而成为豫西地区面豆生产的品牌,并以其独特的风味深受食者喜欢,产品已远销全国各地。

三. 河南省 三门峡市 灵宝 灵宝阌莲

是灵宝市的主要土产之一,因产于原阌乡县城一带而得名。这种藕色香味俱佳,已有数百年的历史。其主要特点是:肉细且白,极少莲丝,质脆多汁,味甘清香,十分爽口。阌莲"藕断丝不连"和一般的藕"藕断丝连"大有区别。这种藕一般九孔,比通常的多两个孔,又称"九孔莲"。

南—阌莲,因产于原阌乡县城一带而得名。这种藕色香味俱佳,已有数百年的历史。其主要特点是肉细且白,极少莲丝,质脆多汁,味甘清香,十分爽口。阌莲“藕断丝不连”和一般的藕“藕断丝连”大有区别。这种藕一般九孔,比通常的多两个孔,又称“九孔莲”。

文化:“九孔阌莲”的传说(1)据古阌乡县志记载,传说盘古开天辟地以后,人类的始祖女娲娘娘就在天地间到处游走。女娲娘娘看到只有山川河流花草树木,觉得盘古的创造还不完美,女娲走到黄河边,看见自己的影子很美,于是照自己的样子用黄泥土捏出了男人,女娲将男人身上的肋骨去下一根,又捏了个女人,(所以说女人是男人的另一半)。女娲要捏很多很多的人非常累,就想了个办法,用树枝挑泥巴,吹口仙气,地上的泥人泥巴就变成了有灵气能说话的人和其它大大小小的动物。女娲将男人和女人结合起来男婚女嫁,自己去创造后代。

因水神共工和火神祝融吵架而大打出手,把天捅了个窟窿,地也陷成一道大裂缝,山林起了大火,洪水从地底下喷涌出来,龙蛇猛兽也出来吞食人类,给人类带来了很大的灾难。女娲看见人类遭难,心理很难受,她寻来五色石融化成浆,把天上的窟窿补住,地上的裂缝填平,用芦苇拦住洪水,用芦苇烧着驱赶猛兽。

女娲身葬黄河滨,人们把她埋在了黄河边,为她修建陵墓堆,因女娲姓风,人们就把她的陵墓堆叫“风陵堆”。据《太玉寰宇记》记载,风陵堆在古阌乡县城(今河南省灵宝市阳平镇阌乡村)西20公里的黄河中,墓堆因大雨晦冥,风刮日晒,故失其迹,只留下一个风陵渡

女娲死后人们发现河边长出了一种很漂亮的花和叶,人们叫她荷花(莲花)和莲叶。传说阌乡的荷花就是女娲的化身,身体长在泥土里叫藕(又名莲菜),女娲化做莲菜让人们食用充饥,驱除疾病。这里的莲菜“清出污泥而不染”,每节九孔,九九八十一个头,人称九孔阌莲,藕断丝不连。常食之能生津活络,祛淤生新,镇静安神,活血化淤,降血压等神奇的功效. 所以阌乡的百岁老人,从古到今屡见不显。

功效:据分析,每千克鲜藕含蛋白质10克,脂肪1克,粗纤维5克,碳水化合物60克,钙13毫克,维生素C250毫克,因而营养价值很高,是老弱妇幼的良好补品,祖国医学认为:鲜藕入心、肝、脾、胃四经,为祛淤生新之品,其生性寒,熟性热,有解渴,醒酒,散淤,止血之功效。莲籽仁气味苦寒,无毒,有镇静,安神,降血压之效。此处藕节,莲柄花梗都具有医疗作用,因而有“九孔阌莲全身都是宝”之说。

四. 河南省 三门峡市 灵宝 灵宝甑糕

甑糕是灵宝的地方风味小吃,相传,几百年前由陕西传入。甑是一种底部有小孔,故而甑糕也叫劲糕。陶甑蒸出来的质量最好。甑糕的原料是江米(传统是无锡糯米)、大枣(以灵宝毛头枣最好)其比例是每锅江米10公斤,大枣3公斤,泡米、装甑、加水与火功等,都有严格要求。甑糕,形色俱佳,软硬适度,软甜粘劲,味道醇厚,实为冬春早点的佳品

( 灵宝)

五. 河南省 三门峡市 灵宝 故县黄桃

故县黄桃是河南省三门峡市灵宝市故县镇的。灵宝故县黄桃果肉金黄,肉质细韧,黄色果肉含有丰富的抗氧化剂、膳食纤维、铁钙及多种微量元素。

近年来,故县镇坚持把特色农业发展作为促进农民增收,加快新农村建设的重要抓手,引导群众围绕市场需求,积极调整产业结构,大力发展市场前景好,产出效益高的特色农产品,建设特色产业基地,以特色求发展,以规模增效益。黄桃发展始于2004年,至目前,总面积达1.2万亩,年产黄桃7000吨,年增加收入1500余万元,惠及2000余户近万人。

随着黄桃产业的发展,浙江、安徽、山东、湖南、湖北、焦作客商到我镇抢购黄桃,实现了黄桃产业产销两旺,确保果农增产增收,2010年黄桃收购价首次突破每公斤2元。今后3年内,全镇黄桃总规模将达到2万亩,总产量达到3万吨,真正成为中国黄桃第一镇。

六. 河南省 三门峡市 渑池 安阳三熏

棒棒鞭舞为渑池非物质文化遗产。

棒棒鞭舞为渑池非物质文化遗产。棒棒鞭舞又名打花棍或霸王鞭,它于清未民初传入渑池县仁村乡发科岭村,是一种深受农民群众喜爱的文艺娱乐形式。它的表演不受场地和人数的限制,少则二、四、六、八人同时两相对表演,也可由几十人列成方队表演,可在舞台上表演,也可在大街上进行时表演或地摊表演。扮相有花旦、丑旦、老旦、小生等,每人手拿花棍一根,花棍用一根长一米或一米二的竹竿,两端各凿两个长方形的也,装上铜线,两顶端扎上花缨式铃铛而成。表演者用花棍敲击自己的肩、脚、膝部,边舞边唱,动作灵活,舞姿优美多变,铜钱或铁垫撞击,叮当有声,妙不可言,表演时配以管弦、响铃等乐器,并根据形势配以唱词,按照一定曲调进行,非常幽雅动听。1991年5月6日参加三门峡的黄河节庆典,发科岭村的花棍舞,曾在黄河节文艺表演中获二等奖。

七. 西藏 昌都 类乌齐县 康巴的五采天衣

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;”

康巴美,美在它的山水;

康巴美,美在它的传统文化;

康巴美,美在它的如五彩神衣般美妙的服装服饰文化;

康巴美,美在它的创造者——勤劳智慧的康巴人。

藏族人民自古生活在祖国大西南广阔的万里雪域高原上,他们就在世界屋脊上过着 “逐水草而居”的游牧和半收半农的生活。因而在服饰上有独特典型的雪域高原民族风格。由于地域和生活习惯的差异,藏区各地服饰于整体中也各具特色。一般来说,以拉萨、日喀则为中心的卫藏服饰雍容华贵,等级分明;甘青地区的安多服饰富丽堂皇,于统一中局部多变,而居住在藏区东部的康巴人的服装服饰则宽大粗犷、英武健美、豪气洒爽。

康巴,包栝西藏昌都,云南迪庆,青海玉树、果洛,四川甘孜、阿坝等地区,康巴服饰因小区域自然地理环境与地域文化之差异,形成了独具地方特色的康巴服饰习俗,俗称康装。它以其夸张的形制、明朗的色彩、古朴的纹饰、厚重的质地、多彩的款式、深邃的文化内涵,在藏族服装服饰艺术中独树一帜而令人耳目一新。 仅康巴地区的妇女服饰、在民间就有一首古老的民歌这样传唱赞美:

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是贡觉人,贡觉装饰我知道,贡觉装饰要我讲,项殊三串胸前抛;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是霍柯人,霍柯装饰我知道,霍柯装饰要我讲,红绿带几绕满腰;

我是不是达多人,达多装饰我知道,达多装饰要我讲,红绳扎发围头绕;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;

我至不是巴塘人,巴塘装饰我知道,巴塘装饰要我讲,银丝缠发额前飘;

我虽不是盐井人,盐井装饰我知道,盐井装饰要我讲,头包风帕腰悬刀。

我至不是昌台人,昌台装饰我知道,昌台装饰要我讲,巴戈盘发宝光耀。”

康巴服饰文化的古老倩影

丰富多彩的康巴藏族服饰,具有悠久的历史和鲜明的民族特点,是居住在藏区东部的康巴人创造的一种独特的实用美术和文化艺术结晶,集中体现着它的创造者——藏族人民无穷的智慧、创造力、艺术修养和审美情趣。

独特的藏族服饰,对于生息、繁衍在世界屋脊的高原藏民族来说,具有特殊的意义。和所有民族传统文化一样,康巴藏族服装服饰的形成也经历了一个长期发展、演进、融会的漫长历史。

在距今4500年左右的西藏昌都卡若遗址中发现的新石器时代的装饰品约有50多件,有笄、磺、环、珠、项饰、镯、贝饰。牌饰和垂饰,质料则有石、玉、骨、贝等。装饰品大部分均磨制光滑,制造精细。这些远古先民创造的人体装饰物,从一开始就显示出它在材质、造型、纹饰、制作工艺等的多样丰富性和独特的区域性特征。

川、甘、青、新疆等地是历史上形成藏族部落和部落活动生息的地区,在接近青藏高原的哈密地区,发现的原始社会公墓出土的干尸,距今有约3000年的历史。古尸的服饰基本特征和康巴藏民族今天的服饰十分相似,如头发梳成许多条辫子,男尸往往头戴毡帽;身穿毛皮或皮革大衣、长皮裤、毛织品长袍;脚穿长统皮靴、靴筒外还有毛织带裹腿;腰间束袋,佩有小铜刀。女尸则身穿毛织品长袍,腰际束带,同时脚着长统皮靴,以毛织带裹腿。皮靴上还附以小件铜制装饰品,各色毛织物的色泽鲜艳。大多以红、绿、褐、黑等色彩组成的大小方格和彩条,非常美观大方。

在青海平安县古墓内出土的画像砖,内容有宴饮、甲骑、仙人、力士、神马等6种图案,其中宴欢人物一臂赤露,今日康巴藏族人仍保留着这种半着衣半裸臂的习俗。据此推断,可见早在公元前11世纪远古藏族先民的服饰习俗里,就已具备了现代康巴藏族服饰的基本结构特征。

据史载:“东女国,(康巴一带)皆披发,皮革制成鞋,其女王服青毛绫裙,下领衫,上披青袍,其袖委地,冬天穿羔裘衣服,饰以纹锦。”

在藏北发现的岩画中的人物形象亦有不少编发者或脑后“披发”长飘的形象,多数人物都着一种裙袍式的皮毛长衣,这些都与文献记载的当地地域及人文特征极为相似。

在青海乐都柳湾墓地还出土了一件彩陶靴,通高 11.6厘米,底长 14.3厘米,陶靴内空,靴为圆形,为夹砂红陶,表面施红色,并绘黑彩,靴帮与靴底衔接处向内凹曲,靴底前尖后方,靴筒绘对称双线回纹,靴饰双线带纹和三角纹,线条流畅,纹路清晰,造型与现代藏式统靴相似,说明早在3000年前的青铜时代,青藏高原的先民已经会制作和穿用具有高原地域特征能防寒保暖的长统靴子,并具备了装饰美化的造型审美能力。

吐蕃早期,藏族人的发型和面饰继承了原始社会的一些习俗。例如“赭面”就是指藏区北方草原牧民习惯用一种赭石色矿质(有资料说亦是一种动物血)涂擦面部,起到防晒、防冻、防风雪、护肤的作用,同时,美饰面容并兼颜宗教信仰色彩作用的习俗。吐蕃人以此俗为美,由于吐蕃时期疆域辽阔,各地区的服饰文化在形成发展过程中,广泛吸取和融合了青藏高原及其周边地区的文化优势,造成了各地区服饰的较大差异,其主要表现在藏区东北部东女,附国,党项等部落的服饰差异上。

八. 河南省 三门峡市 灵宝 灵宝羊肉汤

灵宝羊肉汤是河南省三门峡市灵宝市的特色美食。灵宝羊肉汤浓而不臊,香而不膻,辣而不辛,鲜活清爽,味和绵长,形成了“肉烂汤白辣子红,味鲜香浓烧饼脆”的特色风味,深受广大人民群众喜爱。

在灵宝吃羊肉,实在是一种难得的享受。灵宝的羊肉富于地方特色,不但经济实惠、方便快捷,适合百姓消费,而且营养丰富,色香味俱佳。灵宝的羊肉馆一年四季生意都异常红火。春天吃羊肉可提阳气、祛风湿,夏天吃羊肉可促排汗、降毒素,秋天吃羊肉对呼吸道有好处,冬天吃更是有补肾壮阳、暖中祛寒、温补气血、开胃健脾的功效。

灵宝羊肉做法众多、品类丰富,富于地方文化气息。就拿羊肉汤来说,可谓源远流长、薪火相传,距今已有两千多年的历史了。据说在春秋战国时期,强秦东伐六国,无论是誓师出征还是班师回朝,都要在巍巍函谷关下,架几百口大锅,锅内羊肉汤滚滚翻腾,几千只大筐中装着黄澄澄的大烧饼,猎猎军旗下,浩浩长风中,大秦帝国的虎狼雄师举碗齐饮,场景撼人心魄,故土的别离、春闺的遥望如同雨的马蹄、雷的呐喊,铁血男儿的血性与杀气也在瞬间迸发。当历史的劲风扫过,一切都已化为尘埃,只有这浓香扑鼻的羊肉汤代代相传、滋润了万民。

灵宝羊肉汤的做法是:将煮好凉透的羊肉片成大薄片。红薯粉条用温水泡透。木耳也用温水泡透后洗净,再切成碎块。取一小汤锅,舀入“灵宝羊肉汤”(约500克),烧沸后放入150克羊肉片和100克粉条、50克木耳,又烧沸后,用精盐、味精、鸡精、姜米、蒜米调好味,起锅盛入汤碗中,撒上葱花和香菜段,即成。

灵宝羊肉汤秉承“大锅熬汤,单碗烩作,肉汤菜饼结合,荤素营养全面”的制作方式,讲究“浓而不臊,香而不膻,辣而不辛,鲜活清爽,味和绵长”的口感,形成了“肉烂汤白辣子红,味鲜香浓烧饼脆”的特色风味,深受广大人民群众喜爱。在灵宝羊肉汤的千年传承中,已融入了灵宝人“纯朴、厚道、热情、坦荡”的文化与精神,时不时地喝上一碗羊肉汤,品味着它的火力与风韵,体悟着灵宝的文化与气质,真是一种美妙的享受。可以这么说,一碗羊肉汤在口,半个灵宝于胸。所谓“梧桐一叶而天下知秋”,事虽有别,道却相通。衷心希望这种融入了文化的美食,能够更好、更快地走出灵宝,发扬光大,开拓出越来越大的消费市场,打造出更大、更强、更有吸引力和竞争力的品牌,创造出更好的经济效益。

九. 河南省 三门峡市 卢氏 冬青木烙花筷子

卢氏冬青木烙花筷子,质地优良,工艺精湛,是卢氏传统的名牌工艺品。系选用生长在深山悬崖峭壁上四季常青的冬青木为原料精制而成。性寒惊、色洁白,用香油浸泡后,呈象牙黄色、气味清香。在方头筷面上,工匠们用手工烙绘出画面,典雅精美,既可作餐具,也可供欣赏,是馈赠亲友的佳品。产品远销销日本、东南亚、美国、香港等国家和地区。

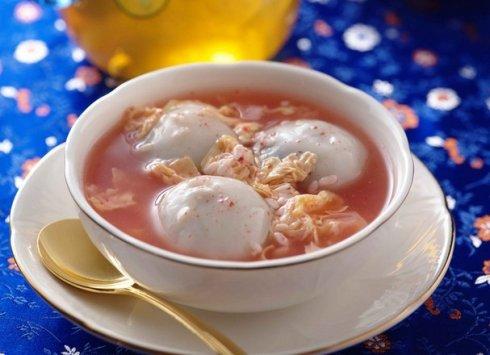

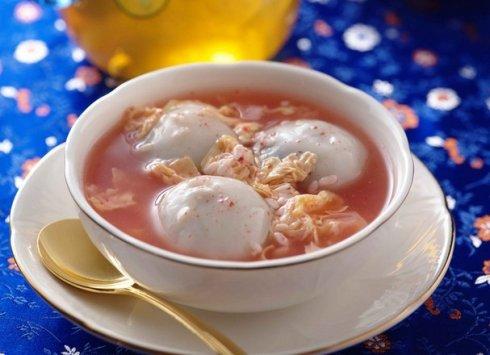

十. 台湾省 基隆 全家福的甜酒酿元宵

全家福的甜酒酿元宵完全是手工自制,在基隆非常知名。所谓的“酒酿”,是用白色的小糯米泡酒酿制而成,而全家福的酒酿,在香醇的酒味中还掺杂着淡淡的桂花香,尝起来酸酸甜甜的,再加上各式手工包馅元宵,就是一碗热乎乎的甜酒酿,此外,也可买生元宵回家自煮,惟冬至、元宵时节,可得事先预订,否则一颗难求。( 基隆)

棒棒鞭舞为渑池非物质文化遗产。棒棒鞭舞又名打花棍或霸王鞭,它于清未民初传入渑池县仁村乡发科岭村,是一种深受农民群众喜爱的文艺娱乐形式。它的表演不受场地和人数的限制,少则二、四、六、八人同时两相对表演,也可由几十人列成方队表演,可在舞台上表演,也可在大街上进行时表演或地摊表演。扮相有花旦、丑旦、老旦、小生等,每人手拿花棍一根,花棍用一根长一米或一米二的竹竿,两端各凿两个长方形的也,装上铜线,两顶端扎上花缨式铃铛而成。表演者用花棍敲击自己的肩、脚、膝部,边舞边唱,动作灵活,舞姿优美多变,铜钱或铁垫撞击,叮当有声,妙不可言,表演时配以管弦、响铃等乐器,并根据形势配以唱词,按照一定曲调进行,非常幽雅动听。1991年5月6日参加三门峡的黄河节庆典,发科岭村的花棍舞,曾在黄河节文艺表演中获二等奖。

棒棒鞭舞为渑池非物质文化遗产。棒棒鞭舞又名打花棍或霸王鞭,它于清未民初传入渑池县仁村乡发科岭村,是一种深受农民群众喜爱的文艺娱乐形式。它的表演不受场地和人数的限制,少则二、四、六、八人同时两相对表演,也可由几十人列成方队表演,可在舞台上表演,也可在大街上进行时表演或地摊表演。扮相有花旦、丑旦、老旦、小生等,每人手拿花棍一根,花棍用一根长一米或一米二的竹竿,两端各凿两个长方形的也,装上铜线,两顶端扎上花缨式铃铛而成。表演者用花棍敲击自己的肩、脚、膝部,边舞边唱,动作灵活,舞姿优美多变,铜钱或铁垫撞击,叮当有声,妙不可言,表演时配以管弦、响铃等乐器,并根据形势配以唱词,按照一定曲调进行,非常幽雅动听。1991年5月6日参加三门峡的黄河节庆典,发科岭村的花棍舞,曾在黄河节文艺表演中获二等奖。