苏州特产专卖店在哪里啊 苏州特产礼盒专卖店在哪里

一. 江苏省 苏州市 昆山 熏青豆

二. 江苏省 苏州 常熟 董浜快餐蔬菜

快餐基地根据绿捷快餐公司的采购计划,制订生产计划,规划品种布局,统一农药供应,严格按照绿色(无公害)操作规程组织合作社社员同生产优质、安全蔬菜。通过金家驹蔬菜配菜部对蔬菜进行检测、分级、装箱,运输到该公司,形成优质、安全蔬菜产供销一条龙。2007年向上海绿捷快餐公司提供白菜、青菜、菠菜、莴苣、乌塌菜等优质蔬菜2585吨,销售产值129.25万元,扩大了东盾、里睦蔬菜销路,增加了农民的收入。

三. 江苏省 苏州市 吴江 闽饼

制作闽饼时先将闵草(学名苎麻,又名天青地白草)用石灰先打成汁,然后和糯米粉揉搓做成皮,配以豆沙、桃仁、松仁、糖猪油丁为馅芯,做成月饼状,蒸煮而成。闵草性味甘寒无毒,含有咖啡鞣酸、胡萝卜素、蛋白质、糖类等多种成份,有清热解毒、消炎止血及安胎等药用价值。闵饼用“闵饼草”揉入米粉作皮,以豆沙、胡桃肉作馅,蒸制而成,是青团的一种,色泽黛青,光亮细结,入口油而不腻,清香滑糯,具有独特的江南农家风味。清代,闵饼曾被列为朝廷贡品,选送给慈禧太后品尝。明代画家沈周曾赋诗一首赞美曰:“香剂圆从范,青膏软出蒸。女工虚郑缟,士宴夺唐绫。”民国初年,闵氏在上海创建“大富贵闵饼公司”,产品远销海内外。

四. 江苏省 苏州市 苏州弹词

苏州弹词为国家级非物质文化遗产。苏州弹词是以说唱相间的方式用苏州方言表演的“小书”类曲艺说书形式,发源并流行于以苏州为中心的江苏东南部、浙江北部和上海等吴语方言区,大约形成于明末清初。由于和苏州评话同属说书行业,曾经拥有共同的行会组织,民间即习惯性地将其与苏州评话合称之为“苏州评弹”。

苏州弹词为国家级非物质文化遗产。苏州弹词是以说唱相间的方式用苏州方言表演的“小书”类曲艺说书形式,发源并流行于以苏州为中心的江苏东南部、浙江北部和上海等吴语方言区,大约形成于明末清初。由于和苏州评话同属说书行业,曾经拥有共同的行会组织,民间即习惯性地将其与苏州评话合称之为“苏州评弹”。苏州弹词的表演通常以说为主,说中夹唱。唱时多用三弦或琵琶伴奏,说时也有采用醒木作为道具击节拢神的情形。演唱采用的音乐曲调为板腔体的说书调,即所谓“书调”。因流传中形成了诸多的音乐流派,故“书调”又被称之为“基本调”。早期演出多为一个男艺人弹拨三弦“单档”说唱,后来出现了两个人搭档的“双档”和三人搭档的“三个档”表演。

苏州弹词的艺术传统非常深厚,技艺十分发达。讲究“说噱弹唱”。“说”指叙说;“噱”指“放噱”即逗人发笑;“弹”指使用三弦或琵琶进行伴奏,既可自弹自唱,又可相互伴奏和烘托;“唱”指演唱。其中“说”的手段非常丰富,有叙述,有代言,也有说明与议论。艺人在长期的说唱表演中形成了诸如官白、私白、咕白、表白、衬白、托白等等功能各不相同的说表手法与技巧,既可表现人物的思想活动、内心独白和相互间的对话,又可以说书人的口吻进行叙述、解释和评议。艺人还借鉴昆曲和京剧等的科白手法,运用嗓音变化和形体动作及面部表情等来“说法中现身”,表情达意并塑造人物。在审美追求上,苏州弹词讲求“理、味、趣、细、技”。“理者,贯通也。味者,耐思也。趣者,解颐也。细者,典雅也。技者,工夫也”。

苏州弹词的节目以长篇为主,传统的代表性节目有《三笑》、《倭袍传》、《描金凤》、《白蛇传》、《玉蜻蜓》、《珍珠塔》等几十部。早期的著名艺人有清代的王周士、陈遇乾、毛菖佩、俞秀山、陆瑞廷、姚豫章、马如飞、赵湘舟和王石泉等。清末民初出现了大批女演员。20世纪30年代以来,随着广播电台的兴起,苏州弹词进入鼎盛期,节目丰富,流派纷呈,以演唱的音乐风格区分,就有“沈(俭安)调”、“薛(筱卿)调”、“魏(钰卿)调”、“夏(荷生)调”、“周(玉泉)调”、“徐(云志)调”、“蒋(月泉)调”等十多种。

中华人民共和国成立后,苏州弹词艺术经过艺人们自觉的整旧创新,艺术上有了很大的飞跃。新节目不断涌现,长篇有《白毛女》、《新儿女英雄传》、《李闯王》、《青春之歌》、《苦菜花》、《红岩》、《野火春风斗古城》、《红色的种子》、《江南红》、《夺印》、《李双双》等,中篇和常独立演出的“选回”有《老地保》、《厅堂夺子》、《玄都求雨》、《花厅评理》、《怒碰粮船》、《庵堂认母》和《一定要把淮河修好》、《海上英雄》、《芦苇青青》、《新琵琶行》、《白衣血冤》、《大脚皇后》等。

然20世纪末期以来,苏州弹词听众锐减,书场萎缩,艺人大量流失,生存发展面临危机,亟待抢救和扶持。

五. 江苏省 苏州 吴中 苏州光福桂花

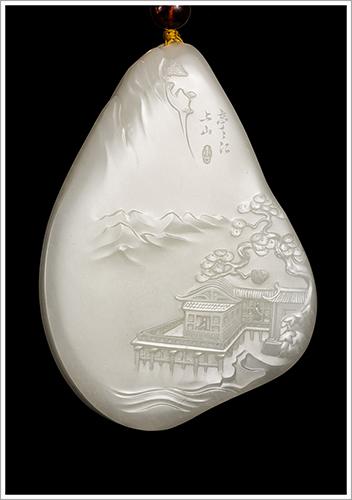

六. 江苏省 苏州市 吴中 苏州玉石雕刻

苏州历史上玉工巧匠辈出。明代有贺四、刘谂、陆子刚等人,以白玉、琥珀、水晶、玛瑙琢成精巧的小品,誉满南北。清代,阊门南段自专诸巷到学士街,玉作鳞次栉比,琢玉声不绝于耳。苏州玉雕工艺精湛,具有空、飘、细的艺术特色。作品分平面和立体两大类,大都因料设计,因材施艺,造型生动,琢工精细,古雅在致。下虽有晶莹润泽的美质,但也难免有瑕斑,玉工高手,匠心独运,或琢成花上小鸟,或松间小鼠,变瑕疵为美点。目前,苏州玉雕厂产品以艺术欣赏为主,部分产品观赏与实用相结合。主要工艺品有仿古炉瓶、人物、花卉鸟兽和首饰玉器等。炉瓶,装潢古朴,浑厚壮观,整体和谐;人物,丰韵婉丽,多姿多彩;花鸟走兽,千姿百态,栩栩如生。

七. 江苏省 苏州市 吴中 苏州红木专业二胡

八. 江苏省 苏州市 吴中 苏州宋锦

据西汉《说苑》一书记载:“晋平公使叔向聘吴,吴人饰舟以送之,左百人,右百人,有绣衣而豹裘者,有锦衣而狐裘者。”由此可见,早在2000多年以前苏州就有织锦了。到了宋代,江南丝织业进入全盛时期,苏州也出现了一种非常细薄的织锦新品种,是理想的书画装裱材料。从宋代留传下来的锦裱书画轴子来看,宋锦在当时已有“青楼台锦”、“纳锦”、“紫百花龙锦”等40多个品种。苏州宋锦最初是专供装话书画之用的。后来随着中国织锦艺术的不断发展,宋锦也逐渐形成了用途不同、风格各异的三个大类,即大锦、台锦、小锦。大锦包括全真丝宋锦、交织宋锦、真丝古锦、仿古宋锦等品种。常用于装裱名贵书画和装潢高级礼品盒。合锦,常用于装裱一般书画的立轴、屏条等。小锦,包括月华锦、万字锦和水浪锦三种,多用于装横小件工艺品的包装盒。

宋锦多年来形成了独特的风格,在纹样组织上精密细致,质地坚柔,平服挺括;在图案花纹上对称严谨而有变化,丰富而又流畅生动;在色彩运用上艳而不火,繁而不乱,富有明丽古雅的韵味。

宋锦起源于宋代,发源地在中国的苏州,故又称之为“苏州宋锦”。宋锦历史悠久,可追溯至隋唐,它是在隋唐的织锦基础上发展起来的。宋高宗为了满足当时宫廷服饰及书画装裱大力推广宋锦,并专门在苏州设立了宋锦织造署。

宋锦的分类宋锦属于织锦类工艺品,工艺复杂品种繁多。主要分匣锦、大锦及小锦三类。大锦是宋锦中具有代表意义的一种,它的质地厚重图案精美,多使用金银线编织。作品美观大气,适合于制作各类书画装饰品。小锦质地柔软而坚固,一般使用天然蚕丝制作而成。用小锦来制作服饰高贵典雅尽显身份,在近代非常盛行。而匣锦则更多的用于制作一些仿古的作品,如仿古的屏风、名人的书画、高档场合以匣锦的点缀来突出古典的氛围等等。姑苏宋锦与南京云锦、成都蜀锦并列为中国三大名锦。指具有宋代织锦风格、用彩纬显色的纬锦。它具有独特的风格,在纹样组织上,精密细致,质地坚柔,平服挺括;在图案花纹上,对称严谨而有变化,丰富而又流畅生动;在色彩运用上,艳而不火,繁而不乱,富有明丽古雅的韵味。宋锦的品种分大锦、合锦、小锦三种。苏州织锦始于五代,到了宋代已发展得相当兴盛。特别是宋高宗南渡以后,全国的政治、文化中心移到了江南地区,为满足当时宫廷服装和书画装饰的需要,在苏州织锦0现了一种极薄、极细的的供装裱书画品种。其中有“青楼台锦”、紫百花龙锦”、“柿红龟背锦”等40多个品种。这些美丽的织锦与书画一起被保存了下来。所以后世谈到锦必称宋,宋锦由此得名,流传至今。南宋时已有紫鸾鹊锦、青楼台锦等40多种。宋锦用三枚斜纹组织,两种经纱(面经用本色生丝、底用有色熟丝)三种色纬(纹与地兼用的色纬和两种专用的纹纬)织成。宋锦纹样繁复,配色典雅和谐。龟背纹、绣球纹、剑环纹、古钱套、席地文四方连续的图案,朱雀等动物图案,百吉等字形图案最为常见,适合于服装和装潢书画之用。

宋锦的用途宋锦不仅具有不菲的鉴赏收藏价值,还有个很大的优势,它解决了任何丝绸类手工艺品都无法达到的实用性问题。通常在我们感念中艺术品只能小心翼翼的用画框装裱展示,那与一般的书画没有什么本质上的区别。而宋锦的工艺决定了它的实用性,质地非常坚固,可以适用于任何所能想到的用途,因为它可以反复的洗涤。结合了传统的制作工艺和现代的审美观念,胜百杰成功的将宋锦应用到了商务礼品、家庭装饰、工程装饰、家纺系列、男女服饰及仿古艺术品等众多领域。宋锦的实用性非常强,它质地柔软坚固、图案精美绝伦、耐磨且可以反复洗涤适用面非常广泛。胜百杰多年来在秉承传统宋锦工艺的前提下充分融合了现代审美需求,与诸多知名企业强强联手合作开发出大量的实用型宋锦手工艺品。

工艺特色宋锦织造工艺独特,经丝有两重,分为面经和底经,故又称重锦。宋锦图案精美、色彩典雅、平整挺括、古色古香,可分大锦、合锦、小锦三大类。大锦组织细密、图案规整、富丽堂皇,常用于装裱名贵字画、高级礼品盒,也可制作特种服装和花边。合锦用真丝与少量纱线混合织成,图案连续对称,多用于画的立轴、屏条的装裱和一般礼品盒。小锦为花纹细碎的装裱材料,适用于小件工艺品的包装盒等。其制作工艺多采用“三枚斜纹组织”,两经三纬,经线用底经和面经,底经为有色熟丝,作地纹组织;面经用本色生丝,作纬线的结接经。纬线三种;一纬纹与地兼用,二纬专作纹纬,分段换色织造。其纹样多为几何纹骨架,其间饰的团花或折技小花,规整工致。几何纹有八达晕、连环、飞字、龟背等。色彩多用调和色,不用对比色。用三枚斜纹组织、两种经纱、三种色纬织成。常在格子藻井等几何纹框中加入折枝小花,配色典雅和谐。宋锦主要用作书画装饰和-服装。 近代也生产结构简单的盒锦(小锦),是纬二重小提花织锦,多用环形和万字形花纹。宋锦又称“宋式锦”、“仿宋锦”。现代以苏州所产著名,有“大锦”、“合锦”、“小锦”等品种,各有不同的特点和适用范围。

宋锦的鉴别辨别缂丝及宋锦真伪有一种很直观的方法,图案看上去应有强烈的层次感,但手感却是很平滑的,没有凹凸不平的感觉。至于上等的精品要从几个方面观察,1、观察整幅作品的密度,越是紧密的,做工越是精细。2、看看色彩图案是否失真。3、仔细观察色彩的渐进过度,好的作品非常自然,很难找到明显的过度色。4、丝线的粗细,越上等的作品,丝线越细。

宋锦的保护国家非常重视非物质文化遗产的保护,2006年5月20日,该织造技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日,经国家文化部确定,江苏省苏州市的钱小萍为该文化遗产项目代表性传承人,并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。

九. 江苏省 苏州 虎丘 虎丘泥塑

苏州捏相的创始时代,据清代《桐桥倚棹录》说:“塑真,俗呼捏相,其法创于唐时杨惠之。”杨惠之是名闻全国的“塑圣”系唐代苏州吴山张古村人。他和唐代名画家吴道子拜同一老师学画,后改学雕塑,由于绘画的根底深厚,塑造的人物形象极其生动,达到了泥塑的高超境界。到了宋代,吴县木渎人袁遇昌,把塑制神、佛像的艺术运用到捏塑“泥娃娃”上,他塑的泥孩儿,小口微似在哑哑学语,甚至连未闭合的囟门都塑了出来,很有生气。因此,当时就赞为“天下第一”,后因虎丘出产一种适宜捏塑的“滋泥”,泥塑的中心即移至虎丘。清代著名诗人汪士皇曾把苏州捏相世人项天成(清道光时人)比作顾虎头、吴道子这样的著名画家,还用这样的诗名称赞项天成的捏相技能的神妙:“项子风流儒雅客,江东妙手更无伦。虎头阿堵光如电,漆毫道子开生面。搏粉苍泥夺画工,写真不用鹅溪绢。”从目前被列入全国文物保护单位的吴县甪直镇保圣寺泥塑罗汉和东山紫金庵的罗汉像等作品来看,可以看出它们和苏州捏象之间具有传统渊源关系。

苏州捏相艺人捏相时,据说先打量一下对方的特征,静思一下,然后用一颗泥丸放在手里,藏到袖口处,边捏边和对方谈笑,只消几分钟时间就成了。正如《兰舫笔记》记载:“如不介意,少焉而像成矣。”这真可称得上是一种绝技。捏相分两种,一种是捏成像后,加以粉彩点画,配上须发、服饰,四肢另用硬木雕成后装上,可以活动。另一种公是捏成一个头像, 也不上彩着衣,便于携带。《红楼梦》中描写的薛蟠小像可能就是后一种。与捏相近似的,还有一种泥塑戏文,在清时也很有名。这种泥塑戏文一般也较写实,重视面部表情神态的刻划,人物形象较夸张。还有一种绢制泥人,头和四肢为泥制,衣帽服式用绢、纸等作成,武装的盔甲,甚至有用线编织成 为鳞甲形的,衣服上的花纹有些是用彩笔画的,有些是绣制而成,制作十分精致,人物脸颊丰润,神采奕奕,尤其面部的开相,着墨不多,但眉目传情,显见精神。到了清光绪年间,捏相以小为贵,最小的公及一粒瓜子那么大。为了使小像捏得跟大像一样生动逼真,艺人们创造了用翻模缩小的办法,使形象一点也不走样。

一九五六年五月,苏州市少先队员周福元曾将他家祖传的捏相模子四百三十六件,连同一套捏作工具捐赠给国家。根据这套模子可以印制出一整套面相,包括人相、神像、戏文脸谱以及玩具、 小摆设等,其中人相一种,有古代人、现代人,老人、孩子、妇女等。每个面相的表情都不相同,这些面相如果再加上鲜艳的色彩勾划,那就更为活龙活现了。这些小得象一粒瓜子的面相,也是五官端正,须眉清楚,非常生动逼真。可惜这一流传几百年的精细的手艺,在清光绪年间已由衰落而逐渐失传了。如今发现这套模子,对研究捏塑艺术有很大价值。从上面几种著名的工艺美术介绍中,已足见巧夺天工的苏州古技之一斑。此外值得一提的,还有古老而美丽的建筑彩绘,精湛的雕花和浮雕,利用发条传动的惯性玩具,逗人喜欢的通草堆花,姑娘们的饰物素珠,玲珑剔透的红木小件,细巧精致的小摆设,价廉物美的嘉定黄草编织,工艺精巧的掀帘钟和水发钟,惟妙惟肖的仿古铜器,形形色色的剧装戏具,音色古朴的民族乐器……。这些,也都是苏州传统的工艺美术,在明清两代先后都有过兴旺的时期。

十. 江苏省 苏州市 常熟 王庄西瓜

基地引进新疆的新佳(花皮红肉)、京欣一号(绿皮红肉);台湾的小兰(花皮黄肉)、早春红玉(花皮红肉)等优质西瓜品种,并且聘请省农科院专家作为西瓜种植技术顾问,常年进行技术指导,在种植西瓜过程中注重加大科技投入,包括西瓜优质栽培的土壤处理配套技术;提高食品品质的肥水运筹技术;避免农药污染的病虫害控制技术;并开展产后分级处理方面的规格标准工作,以确保西瓜的品质。

王庄西瓜在1999年获得“苏州市品牌产品”、2000年获得“推荐商品”、2001年获得“放心食品”、2002年王庄西瓜被江苏省农林厅认定为“无公害农产品”,王庄西瓜基地被江苏省无公害农产品认定中心认定为“无公害基地”。2006年被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”。

相关特产

- 苏州买特产去哪个超市

- 苏州哪里批发土特产

- 苏州哪里有卖特产的

- 苏州哪里有卖正宗特产的店

- 苏州特产在淘宝哪里买

- 苏州特产礼品上哪买

- 苏州特产批发市场在哪

- 上海苏州特产专卖店在哪里

- 苏州哪个超市可以买到特产

- 苏州哪个超市卖苏州特产

- 去哪家店铺买苏州特产

- 苏州特产批发零售市场在哪里

- 苏州超市有卖苏州特产的吗

- 苏州特产店专卖店

- 苏州特产去什么店买

- 苏州特产附近门店

- 苏州特产批发零售店

- 苏州本地特产哪里有卖的啊

- 苏州哪家超市有卖特产的

- 苏州特产在超市有卖吗

- 苏州土特产实体店

- 苏州特产苏州中心店

- 苏州的特产店

- 苏州特产店有哪些

- 苏州特产品牌店有哪些牌子

- 贵州客楼特产

- 伊农土特产

- 南漳小闫特色土特产

- 鱼虫特产

- 西藏特产奶制品哪里买

- 在常德开土特产店

- 长沙特色特产哪里买

- 陕西特产锅盔馍做法

- 江西鹰潭信丰特产

- 武胜特产醉仙牛肉怎么样

- 陕西渭南华县特产小吃

- 浙江特产白果叫什么名字

推荐特产

江苏泰州有什么特产零食图片 江苏泰州特产哪些比较好

江苏泰州有什么特产零食图片 江苏泰州特产哪些比较好的详细介绍及图片!...

好吃的特产不容错过 十大特产哪里最好吃

好吃的特产不容错过 十大特产哪里最好吃的详细介绍及图片!...

青海省西宁市土特产去哪里买 西宁市特产必买清单

青海省西宁市土特产去哪里买 西宁市特产必买清单的详细介绍及图片!...

手工的土特产如何在超市卖

手工的土特产如何在超市卖 的详细介绍及图片!...

定西漳县特产有哪些 定西市每个县的特产

定西漳县特产有哪些 定西市每个县的特产的详细介绍及图片!...

光明路新疆特产店 新疆商场卖的特产

光明路新疆特产店 新疆商场卖的特产的详细介绍及图片!...

乳山海产品特产介绍视频图片大全 山东乳山特产哪些能带走

乳山海产品特产介绍视频图片大全 山东乳山特产哪些能带走的详细介绍及图片!...

麦小馋农副土特产店

麦小馋农副土特产店 的详细介绍及图片!...

井冈山市特产一条街地址 井冈山特产哪里买

井冈山市特产一条街地址 井冈山特产哪里买的详细介绍及图片!...

在三亚哪里买特产烟 三亚有什么香烟外地买不到的

在三亚哪里买特产烟 三亚有什么香烟外地买不到的的详细介绍及图片!...

马尼拉土特产店 菲律宾马尼拉有什么特产值得买

马尼拉土特产店 菲律宾马尼拉有什么特产值得买的详细介绍及图片!...

东北精品特产礼盒 东北特产礼盒图片大全

东北精品特产礼盒 东北特产礼盒图片大全的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com