武夷山特产什么茶好 武夷山有什么茶叶特产

一. 福建省 南平 武夷山 武夷山药膳

( 武夷山)

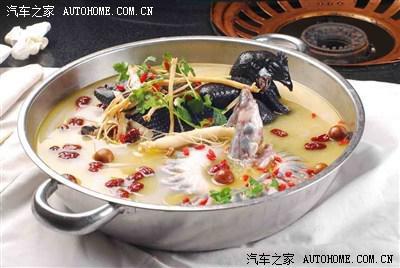

二. 福建省 南平 武夷山 龙风汤

( 武夷山)

三. 湖南省 怀化 辰溪 雪峰山茶油

四. 福建省 南平 武夷山 武夷山清明果

市区横街头华榕超市旁有一当地阿姨一年四季都做清明果,让当地游客随时都能品到鼠曲果的美味。

五. 福建省 南平 武夷山 武夷玉兰片

2.去箨:将选好的竹笋,用刀从笋尖插入笋箨和笋内相接处,左手握笋,右手持刀用力往侧向按下,笋箨即全部脱掉。也可以从笋尖到基部,用刀斜切4~5刀,深达笋肉,再一手握住笋尖,一手握住基部,反向扭转,笋箨即脱。上述两种脱箨法,能使笋箨脱落平行,形成宝塔层的笋肉,外形美观。

3.煮制:将笋肉装入木甑中,上锅加水,旺火,锅内温度100℃,煮至笋肉呈半透明状,并有笋香时取出,放入清水池中漂洗、冷却。同时剥去连在笋肉上的笋衣,修整基部,继续用清水漂洗干净。

4.压榨:常用压榨机或土制的杠杆式木制压榨机脱水,压榨前先将较大的笋对半切开,小笋保持整条,然后顺序平叠上机压榨。压时先轻后重,逐步加压,直至笋身压成扁形片状,水分榨干为度。

5.晒干:将压扁脱水后的笋片,摊铺于竹帘上,置于阳光下曝晒至干,如遇下雨,压榨工序一般暂缓进行,可把笋肉放在池内继续浸泡,待天晴时取出压榨晒干,这样才能保持固有的本色,每100千克笋肉,可晒制成玉兰片5~6千克。

6.熏蒸:将玉兰片置于室内,用硫磺投入燃烧的木炭一起盛在碗内,门窗密封。熏蒸50~60分钟,硫磺燃烧放出二氧化硫的气体,使玉兰片保持淡黄鲜艳色泽,同时又可防止虫蛀变质。

产品特点:片宽节密,色泽玉黄带白,肉质肥厚,脆嫩清香。

六. 广西 河池 巴马 巴马山茶油

活了100多岁的巴马长寿老人从小到大常吃山茶油,这是事实;从小到大吃山茶油的人不一定能活100多岁,这也是事实。在这个微妙关系中,巴马山茶油闯出了名气,食可健身,用可美容,被誉为“东方橄榄油”

罗乜政,女,瑶族,巴马瑶族自治县所略乡尚勤村么妹寨人。1990年5月5日上午,她吃了一碗饭,喝了约200克米酒和一碗开水,躺回床上无疾而终,享年130岁。《巴马县志》记载,罗乜政身高168厘米,有几次挑100公斤的石灰到42公里外的燕洞圩卖,不觉得很累。罗乜政食量很大,最多的一餐可以吃一公斤米和1.5公斤鸡肉,平时常吃的油料包括当地产的山茶油。

许多媒体采访巴马长寿老人时,往往离不开饮食话题。长寿的原因是多方面的,但可以肯定的是,巴马长寿老人有吃山茶油的习惯,巴马境内的所略、那社、燕洞等乡镇是山茶油原料——茶籽的主产区。广西医科大学做了一项研究,山茶油的物理、化学特性与橄榄油极为相似,且相对于橄榄油,山茶油的不皂化物含量很少。与橄榄油、花生油、菜籽油、猪油相比,山茶油的油酸含量最高,达80%以上。油酸是食用油中一种重要营养成分。

产茶籽的树在当地叫油茶树,有开红花、白花两种。开红花的油茶树主要分布在桂北地区,巴马的油茶树多见开白花的。

当地有人一早起来,梳洗完毕,不给头发上护发水,也不往脸上擦化妆品,而是往头发上或脸上抹一点山茶油,头发即刻油亮,脸也光滑。以前,茶籽榨油后剩下的茶麸是民间的洗衣粉或者洗发水。巴马茶籽的出油率较高,100公斤茶籽最高可以榨出30多公斤的油。

1982年以前,所略乡福乡村人榨油用的是土造榨油机。当地人在介绍这种机器时,可用“张牙舞爪”来形容——介绍者的普通话不怎么样,说的时候一帮人特别兴奋,所以每个介绍者各自做着不同的“动作”,不等别人明白头一句话是什么意思,就往前说下去。其间,有个人突然站起来对记者说:“给你画个图,就明白了。”

唰唰几笔,一幅榨油示意图呈现在记者眼前:大大的圆木(已被掏空“肚子”)旁站着一个人,那人举着一把大铁锤,直往大圆木上面的尖形木块砸去,一锤一份力,力从尖木底部传递到圆木“腹腔”内的木塞,木塞顺势挤压圆木内的茶籽饼,茶油就从圆木下方的孔里漏出。木塞一小步一小步地往前走,直到把油榨干。

圆木直径有大有小,较大的直径达五六十厘米,长6米左右,一次可榨约75公斤的茶籽。这种土法榨油,要先把油茶籽碾碎蒸熟,压成月饼状,一一塞进圆木“腹腔”。最初,每块茶籽饼约有10厘米厚,油被榨干之后,“瘦身”成一块薄砧板的样子。如此榨一次油,要花半天时间,且需五六个人帮忙,轮流挥锤,耗时耗力。

土法榨油最热闹的时候是上世纪70年代以前,仅福乡村就有5台土造榨油机。每台榨油机一有声响,油香就满村飘,大人、小孩闻香赶来,守在油房旁,为的是得到一点茶油或者茶麸,用来吃或者洗头、洗衣。

1982年,福乡村拥有第一台电动榨油机。从这一年起,土造榨油机在该村慢慢消失。电动榨油机榨油不用什么技术,把晒干的茶籽直接倒入机器,等着盛油就可以了,出油率比土法榨油高出一倍。

村里人常常带了原料,叫当地人榨油。奇怪的是,村里人不但不用交加工费,还可以得到几元到几十元不等的酬金,条件是村里人要毫无保留地留下茶麸。原来,茶麸的卖价不便宜,曾一度达到每公斤约4元的价格,榨油者就靠这些茶麸挣钱。

巴马种植油茶树有文字记载的历史可上溯至清朝中期。1962年,全县茶籽产量为51万公斤,为新中国成立以来最低年产量。到上世纪70年代才得以恢复,年产量稳定在100多万公斤。据巴马林业局统计,目前该县有37.6万亩油茶树,年产茶籽约600万公斤,产量依然不算高。主要原因有三:一是大部分油茶树没有进行改良,亩产量只有几十公斤;二是油茶树过于亲密接触,树的光照不足;三是有相当一部分农户在收获油茶籽时,要刨平树下的地面。

为何要刨平地面?巴马林业局的干部说,此举实际上是农户为了方便捡籽。捡籽是当地收茶籽的传统习惯,即茶籽熟了,自然落地,人工从地上拾捡收回。刨平树下的地面虽然提高了拾捡速度,但造成了水土流失,加上农户一般不对茶树追肥,所以影响次年茶树生长。有的农户更“出格”,在收获前一个月就把树下地面刨平,其实这时候还属于当季茶籽生长期。这样“捡”回来的茶籽自然不够饱满,出油率大打折扣。这些年来经过宣传,不少农户改变了“捡籽前刨地”的不良习惯。

周涛是福乡村委支书,也是当地一名油茶树种植大户,拥有80亩油茶树林。凭借茶籽,他一年有3万元左右的收入。现在他像村里许多人一样盖了平房,把收回来的茶籽挑到屋顶晾晒,楼上还盖了小屋,存放干茶籽,十分方便。但在上世纪80年代以前,晾晒茶籽就没有这么快活。

那时候,周涛家里没有平房,能晒茶籽的地方不容易找,只好在室内烤茶籽。整个房间,甚至连着几个房间,全部立起支架,支架之上放置大大小小的竹筛,或者仅放一个房间那么大的竹筛,筛上铺满四五厘米厚的生茶籽,然后在支架下方烧微火烘烤,隔一段时间让茶籽打个翻身。几个翻身之后,用脚一踢,茶籽互相撞击的声音嘭嘭闷响,说明还得继续烤;要是声音啪啪作响,就表明已经烤干,可以入库或者出售。烤完一批茶籽,视天气情况而定,短则几天,长则两周时间,是一件很折腾人的事情。而且如此烤出来的茶籽,好像到煤矿里走了一遭,“皮肤”变得更黑,所榨出来的油也会丧失光泽。

所略乡农户收获茶籽有两种方式,一是捡籽,二是摘果。摘果是一种省事的做法,在茶籽还未自然开壳落地之前,就将其摘下,晒干后取出壳里茶籽。相对而言,捡籽更能保证所榨茶油的品质,摘果之法会增加茶油的泡沫,且油色不够明亮,出油率低一些。

不管价格多么高,福乡村的村民都会在家里存留50公斤左右的茶籽,等有空就拿到村里加工点榨油,用来自己吃。原始的山茶油带黄色,装在瓶子里,就像花生油一样。在传统工艺的基础上,新工艺可以把山茶油提炼,形成透亮的山茶油,也就是今天在超市内看到的透明的山茶油。这种山茶油除了食用,还常常被人用来美容。

茶籽价格最好的那一年是2007年,当时外地老板与本地老板抢购巴马茶籽,每公斤价格由8元抬至11元,11元的价格是外地老板开出的。实际上,这一现象暴露了巴马人今天的困惑:深加工企业人士认为,原料不够,所以影响到山茶油加工;而管理部门人士及农户却说,事实并非如此,外地老板的收购价高,巴马的大部分油茶籽流向外地就顺理成章。以福乡村为例,该村60%的茶籽被外地老板买走,这些外地老板来自湖南、江西等省。这意味着,巴马山茶油加工企业之所以遭遇原料不足,关键在于自己的收购价上不去。此外,这些企业目前还没有建成属于自己的大规模油茶树林。

七. 福建省 南平 武夷山 武夷山岩茶

武夷岩茶为乌龙茶类,属半发酵的青茶。绿叶红镶边,形态艳丽;深橙黄亮,汤色如玛瑙;岩韵醇厚,花香怡人;清鲜甘爽回味悠悠。它既有红茶的甘醇,又有绿茶的清香,是“活、甘、清、香”齐备的茶中珍品。武夷岩茶饮后齿颊留香,清朝美食大师袁枚说:“尝尽天下之茶,以武夷山顶所生,冲开白色者为第一。”

武夷岩茶品目繁多,据调查,仅山北慧苑岩便有名丛800多种。主要有大红袍、铁罗汉、水金龟、白鸡冠、四季春、万年青、肉桂、不知春、白牡丹等等。而最负盛名的当数大红袍。“大红袍”产于九龙窠。相传,康熙皇帝巡视江南之际,因患水土不服,卧床不起,诸多良医献策配方,都不能治好,后来有人献上一包武夷山的茶叶,请康熙皇帝饮用,不料,康熙一喝病就好了。当康熙得知这种功效神奇的茶,原系武夷山生产时,当即脱下红色御袍,派人送往武夷山,披挂在茶树上,以示谢意,“大红袍”因此而得名。又传这丛茶生长于绝壁悬崖,无法攀摘,于是寺僧便驯猴穿红衣采之。“大红袍”品质奇绝,有一叶能泡一桶之说,味醇厚回甘,汤色橙黄、清澈,叶底匀亮,冲泡七次有余香,难怪它会具有神秘色彩

肉桂茶是武夷岩茶的后起之秀,产于慧苑岩,它加工精巧,滋味鲜滑甘润,有“岩骨花香”之胜,已连续五次在全国名茶评比中名列前茅

武夷水仙也是武夷岩茶中的精品,《红楼梦》里写的贾母最爱喝的“老君眉”就是武夷水仙

正山小种红茶是又一个武夷独特的茶叶品种。正山小种又称桐木小种或星村小种。它采用全发酵、并用松香烘青焙干等区别于乌龙茶的特别工艺,所以其形、色、香、味也别具一格。正山小种是英国女王最喜欢喝的红茶。英国诗人拜伦在其长诗《唐璜》中深情地写道:“我一定要去求助于武夷的红茶……。”( 武夷山)

八. 福建省 南平 武夷山 涮兔肉

( 武夷山)

九. 福建省 福州 永泰 永泰山茶油

茶油烹调肴馔,日用皆宜,蒸熟食之,泽发生光,诸油惟此最为轻清,故诸病不忌。茶油味甚美。茶油能抗紫外线,防止晒斑及减少皱纹,对消除黄褐斑、晒斑很有效果。茶油性味甘,凉,功效润胃通肠,退湿热,养颜生发,促进伤口愈合。

十. 福建省 南平 武夷山 火烧豆荚

相关特产

推荐特产

江西十大特产零食店排名 江西十大特产零食排名送人

江西十大特产零食店排名 江西十大特产零食排名送人的详细介绍及图片!...

灵宝市乐活鲜生特产商店 品牌折扣零食灵宝市

灵宝市乐活鲜生特产商店 品牌折扣零食灵宝市的详细介绍及图片!...

河南的特产名字 河南特产品牌有哪些

河南的特产名字 河南特产品牌有哪些的详细介绍及图片!...

生态土特产在网上怎么运营

生态土特产在网上怎么运营 的详细介绍及图片!...

普陀山特产价格 普陀山特产一览表

普陀山特产价格 普陀山特产一览表的详细介绍及图片!...

糖葫芦哪里的特产 山东集市的糖葫芦有哪些

糖葫芦哪里的特产 山东集市的糖葫芦有哪些的详细介绍及图片!...

湖南特产排行榜魔芋 湖南魔芋零食推荐

湖南特产排行榜魔芋 湖南魔芋零食推荐的详细介绍及图片!...

辽宁省鞍山十大特产排名 鞍山特产有哪些可以买

辽宁省鞍山十大特产排名 鞍山特产有哪些可以买的详细介绍及图片!...

东兴市万盛特产商行新华路分店

东兴市万盛特产商行新华路分店 的详细介绍及图片!...

旅游土特产营销方案设计 景区特产营销方案成功案例

旅游土特产营销方案设计 景区特产营销方案成功案例的详细介绍及图片!...

山东省莘县柿子园乡南郭庄的特产 山东莘县张寨主卜营特产

山东省莘县柿子园乡南郭庄的特产 山东莘县张寨主卜营特产的详细介绍及图片!...

桂大妈特产 八桂零食特产

桂大妈特产 八桂零食特产的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com