橘子是南充的特产英语 南充市美食英文介绍简洁

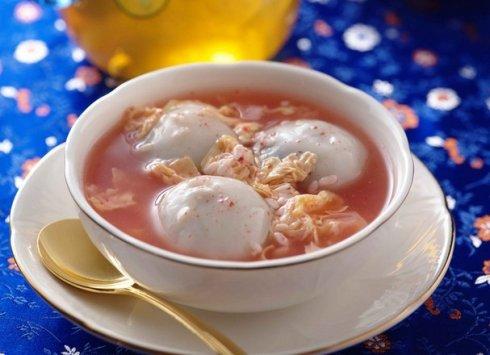

一. 台湾省 基隆 全家福的甜酒酿元宵

二. 四川省 南充 嘉陵区 南充锅盔

我是北方人,记得初到南充那段时间,朋友带我来到路边卖锅盔的小摊前,我第一次认识了这个其貌不扬的“饼子”叫锅盔,那时的锅盔没有现在的做法新颖,仿佛借鉴肉夹馍的形式,一个个方头烧饼被剖成两半,底儿连着不散开,做锅盔的老太太在一个煤球垫底的炉子边,一边有条不紊地和面,一边往里面抹上少量的葱花和肉末,然后挪开炉盖,亮出下边的煤球旺炉,把几个烧饼放在炉边用明火烘烤,一分钟不到即可出炉。整个过程就是一个简简单单烘出来的面饼,彻头彻尾的干净,既没什么油水,里面也没有太多的馅料。当我从老太太黑黑的钳子里接过这样简单烘烤出来的锅盔时,却迟迟不敢入口,心想这样的食物简直是不敢恭维。朋友仿佛看出了我的心思,笑嘻嘻地说:“怎么?不敢吃啊?你不要看它其貌不扬,而且做的方式也简单,但却有千年的历史哦。传说唐代官兵在为武则天修建乾陵时,因工程浩大,民工甚众,非常忙碌,烹食困难几乎没有吃饭的时间,所以官兵以头盔为炊具来烙面饼,故得名‘锅盔’。”听了朋友的介绍后,突然对手中这个小小的饼子产生了兴趣,毫不犹豫地把它送进嘴里。虽然有些干巴巴的感觉,但是嚼起来却特别有劲儿,“咔嚓,咔嚓”的响声,香脆可口,里面的肉馅儿虽然少得可怜,但是味道却浓郁香醇,突然明白了它的香味不是飘散在外挑逗人的嗅觉,而是在咀嚼中激荡人的味蕾,有着田园风情般饮酒吃食的粗迈的扎实感。

就这样,我改变了对“锅盔”的看法,也爱上了它的味道。几年时间过去了,南充的小吃可谓花样百出,品种繁多,但是锅盔却一如既往地作为南充极具标志性的小吃深受大家的喜爱。不变的还是那种做法和工艺,唯有变化的则是卖锅盔的路边小摊少了,更多的成为了有规模,有门面统一管理的锅盔专卖连锁店,锅盔夹杂的馅儿也多了,口味还来了个百花齐放,没有了既定模式,感觉颇为新鲜,可以夹凉粉、豆芽、黄瓜之类的凉拌小菜,也可以夹肉丝、肉片、里脊、耳片等荤菜。制作锅盔的也不再是老太太了,变成了身着统一工作服、头戴卫生帽的服务员,根据顾客的需要往锅盔里塞满各类油腻炒菜后,很有礼貌地从玻璃窗口递给顾客。其味道也比以前的丰富多了,主要以麻、辣、热凉、软硬混合为主,吃上一口,首先是锅盔在嘴里咬烂的脆脆的声音,继续咬下去,就吃到了又麻又辣的肉馅儿,那个味道别提有多美。

南充的锅盔文静朴素,风格迥异、滋味千变,让人垂涎欲滴,不变的,是这些锅盔颇具街头的本地风情,更是南充悠久历史的绝佳见证。

三. 云南省 西双版纳 景洪 傣族的包烧

可包烧的蔬菜有野磨菇、野芋杆、南瓜尖、菜豆甜笋等。每包欲烧蔬菜的原料,需250~300克,加配青椒、鲜姜、蒜、芫荽。主料配料洗净,切碎,加适量食盐、味精拌匀,用芭蕉叶或叶包裹严实,用竹篾捆扎后焐在火塘的炭火之下,使其慢慢变熟。包烧的蔬菜,味鲜纯、香中略带辣味(不喜食辣味者,可不加青椒),颇开胃,具有浓郁的乡野风味

包烧水鲜,可取鲜鱼鲜、鲜鳝鱼鲜虾作主要原料,重200克、300克均可。配料选取用适量烧热的青辣椒末或糊辣椒粉、蒜末、姜末、芫荽、苤菜。将欲包烧的水鲜收拾干净,配料切细,加入适量食盐、味精拌匀后,填入鱼和鳝鱼腹腔(鲜虾只需与配料拌匀),也可用配料包住主料,用鲜芭蕉叶或叶包裹严实,用竹篾捆扎后焐于火塘内的炭火之下,至包内水鲜烧熟。包烧水鲜,菜包白绿相间,味鲜、香,水鲜原味浓醇

包烧肉类,可用禽肉、蓄肉、兽肉、为主料,用量一般为200克至300克。以青辣椒、姜、蒜、芫荽、苤菜为配料。肉料洗净剁细,配料洗净切末,加适量精盐、味精,将主配料调合均匀,用芭蕉叶或叶包成长15公分,宽10公分的肉包,用竹篾捆扎后焐于火塘的炭火之下烧熟。包烧肉类,由于有叶片包裹,营养物质不易散失,菜色褐红夹绿,味鲜、醇、香、辣,营养丰富。( 西双版纳)

四. 四川省 南充 营山县 烤方酥

特粉制成烫面,稍冷后放适量发面,下纯碱、猪油适量。特粉下猪油制成酥面。取烫面、酥面,包酥制成酥皮,包芝麻甜馅擀成方形饼坯,粘上芝麻,入炉烤熟装盘即成。

操作要领:面皮软硬适度;发酵以面团微泡起为好;芝麻去皮。

五. 四川省 南充市 阆中 保宁醋

( 阆中)

六. 湖南省 长沙市 长沙县 驰名中外的湘绣

湘绣艺术特色,主要表现为形象生动、逼真,质感强烈,它是以画稿为蓝本,“以针代笔”,“以线晕色”,在刻意追求画稿原貌的基础上,进行艺术再创造。故其独特技艺,尽在“施针用线”之中。湘绣针法多变,以掺针为主,并根据表现不同物象、不同部位自然纹理的不同要求,发展为70多种针法。线色万千,根据各种不同画稿的题材,运用各种不同的针法,选配各种不同色阶的绣线——丝线或绒线,凭借针法的特殊表现力和绣线的光泽作用,使绣制出来的物象,不但保存着画稿原有的笔墨神韵,而且通过刺绣工艺,增添了物象的真实性和立体感,起到了一般绘画所不及的艺术效果。以致湘绣独成一派,到清末“湘绣盛行,超越苏绣,已不沿顾绣之名。法在改蓝本、染色丝、非复故步矣。”从此,湘绣以其独特的魅力吸引着国内外人士,1910年在南洋劝业会上被誉为“浑笔墨于无痕,”“字格簪花,迹灭针线”。1933年在美国芝加哥举行的国际博览会上,湘绣出尽风头。长沙锦花丽绣庄送展的一幅美国总统罗斯福的半身湘绣像,引起轰动。时湖南省主席何键授意以他人名义赠给罗斯福,传为佳话。该绣像现藏于芝加哥亚历山大博物馆。

解放后,湘绣工作者一改过去传统产品多为单面绣的工艺,着力发展双面绣艺术,同时又创造出难度更大的“双面全异绣”,使湘绣艺术提高到一个崭新的水平。它在一块透明底料的正反两面,绣制出两个主题、构思、色彩、针法各异的物象。如双面全异绣“花木兰”绣屏,取材于《木兰词》中的名句。一面绣的是“万里赴戎机......寒光照铁衣”,一面绣的是“当窗理云鬓,对镜贴花黄”。这样不仅出色地反映了木兰女扮男装,披坚执锐的英雄形象,又反映了“脱去战时袍”身着女儿装的少女姣态,而且使对比的形象更加生动。一面戎装,一面红装,其构思之巧妙和绣艺之精湛,堪称巧夺天工,令人拍案叫绝。湘绣题材广泛,风格多样,绣品丰富多采。著名绣品有传统名牌“虎”、“狮”和“百鸟朝凤”等挂屏;有获“省优产品”的百鸟、百鱼、百花、百童、百蝶“五百”被面;还有众多的双面全异绣湘绣精品。(长沙)

七. 云南省 丽江 永胜县 摩梭人的猪膘肉

猪膘肉是泸沽湖畔摩梭人家非常有特色的一种佳肴,它特殊的味道和制作方法同泸沽湖一样令人感到神秘而玄妙。

冬天的泸沽湖非常美丽,尽管在这个时候湖畔已非常寒冷了,但是如果你在冬月初一前后进入泸沽湖,走在村村寨寨里,你就会感到一种温暖。不仅由于人摩梭好的热情让人有一种特别的亲切,给人一种暖意,还因为这个时候那里房顶上楼上都堆满了包谷,到处是黄橙橙的,给人印象最深的是,这村那寨都响起了宰杀年猪的声音,走进村子里你就能看到家家户户都在制作猪膘肉,这里的大人小孩子都充满了喜悦,人们那被包谷和猪膘肉映红了的脸上总是那么的灿烂,一座座木楞子房构成的一个个村落是边泸沽湖一幅幅丰收的美丽图画。

在沪沽湖畔的草海边有这样一个传说:有一家摩梭人有两兄弟,父母把老大分了出去,老大分到一头猪和一条狗,分家后老大很勤劳,家里搞得像模像样,猪也喂得又大又肥,冬大的时候他先把菩萨敬了,就开始杀猪。他先把猪肚割开,把肠和内脏拉出,把里面的瘦肉和骨也剔除。然后缝上猪肚晾干后搁在神柜上。猪的大肠装上燕麦,小肠装荞麦,肚肠心肝肺都挂在家里,没油的时候,他就从膘猪的肚里取了猪油来用;没肉的时候就从猪膘身上割一块来吃。到了年三十的时候就开猪膘肉,初二猪头项圈敬菩萨,取项身肉一圈孝敬父母,过年的时候就要吃几天的猪膘肉。

摩梭人制作猪膘肉非常讲究,他们一般选在冬月初一杀猪,如果十月二十九属狗三十属猪,那么就改在十月二十九杀猪,如果初一属鼠、猪、羊、猴、狗、鸡,也是不能杀的,就要改期进行。所以人摩梭在冬天做猪膘肉,定要选择一个吉日。这个时候村子里到处都闻杀猪声,到处都可见制作膘肉,场面很是壮观。

猪膘肉的制作过程分为宰杀、剔骨肉、抹调料、缝制、压扁、晾晒、放置等几个步骤。当地人将猪宰杀后将猪肚剖开,将内脏取出,然后就将猪背朝下肚朝上铺着,用刀将骨和瘦肉从猪体内剔出,这一道工序比较复杂,几乎将瘦肉和骨剔干净,但是只有猪头不经过这道工序,猪头保存完整,在猪头上抹盐并加上调味品,这是一道重要的工序,抹盐时要均匀,一般配料要用盐、花椒、大蒜、生姜,有时还加上酥油和蜂蜜。调料涂抹均匀后就是缝制,即将剔好,抹好调料的猪膘肉用大铁针和麻绳将其缝合,缝的部位主要在猪肚、猪脚,缝的针眼约寸长,缝时不仅需要技巧还需要力气,所以一般都是由男子来完成的。缝好以后就进入下一道工序凉晒,将猪膘肉放置在太阳下晒上几天或是阴干,将猪肉的水分凉干,至此猪膘肉基本做成,将它搬进屋里,搁在家里的神柜或灶台上,一个挨着一个,或叠放堆码。

猪膘肉是人摩梭贮藏的肉食品,平时想吃的时候就割下一块,如果家里有客人,也要用这猪膘肉招待客人。猪膘肉的吃法非常多,或煮、可炒、可蒸,膘肉看似肥腻,吃起来却很爽口,味醇香,口感很好。除了日常食用外,猪膘肉常用于祭祀,也用于置办宴席。猪膘肉是摩梭人家庭富裕的象征,如果哪家的神柜上放满了整条整条的猪膘,那这个家庭在当地一定是很富有了。

猪膘肉放置时间长短不一,短的一年两年或三年,长的甚至放置八九年,不少猪膘肉都在经历了无数个春秋以后仍保存完好,不坏。到边泸沽湖的人摩梭家作客,经常会用搁置已久的猪膘肉待客,这些猪膘肉经过了好几个年头,表面上布满烟尘,呈深褐色,有一种苍桑感。但烹制好后味道很好,无异味,也不会闹肚子,很神奇。这大概取决于当地的地理位置,高原湖泊周围,气候寒冷、空气干燥,加上制作的工序讲究,所以猪膘肉能保存很长时间。

八. 四川省 南充 阆中 折耳根

“吃得苦中苦,嚼得菜根香。”小时候,每逢春天来临,屋后的青山万物复苏,日出山坳,林间溪水潺潺,百鸟啁啾,繁花似锦,在三月清新酥软的泥土里,伴着布谷鸟清脆的鸣叫,聆听着牛儿哞哞的浅唱,那折儿根便似极通人性的山精水灵雨后春笋一般纷纷钻出地面,撑开绛紫色的小伞,张开涟漪一般的笑脸,“吹面不寒杨柳风”,不错的,像母亲的手,轻轻地把这故乡的紫红的精灵们诗意地拥抱。

圆圆的紫红的叶片,细嫩而白胖的茎,匍匐着星星点点地长在杂草丛中,看上去状若满月小猪圆圆的猪鼻,正调皮地拱土而出,所以,故乡的农人更喜欢把“折耳根”亲昵地称作“猪鼻孔”。馋嘴的小孩哪儿经受得住一朵又一朵灵芝般鲜活水灵的折耳根的诱惑。扛上小锄,提上小篓,沿着沟渠一路赤脚寻去,照那绛紫的地方一锄头下去,一块新土翻到脚跟,便可以尽情收获泥土对根的情意。惟有辛勤的劳作和挥洒如雨的汗水的付出才会拥有收获,小时侯,出身贫寒家庭的我们,最早就是在泥土的摸爬滚打里懂得了这些哲学家后来写在书上的格言和警句。

当那每年青黄不接之时,那看似普通的野菜便成为了我们家中餐桌上最好的美味。采摘回家,舀上一盆清水,细细地洗净,掐去根须,放进碗中,浇上油盐,反复拌上几拌,吃在嘴里“卟哧卟哧”直响,有些淡淡的鱼腥味,一种清香的泥土气息深入我们的骨髓和血液。又麻又辣,又香又脆,确实是难得的美味。有时候,折耳根挑得多了,吃不完,我们便将其洗净了放进家里晾晒猪草的大篮盘里,晒上几个红花大太阳之后,藏进家中木柜,待到炎夏酷暑之时,取出当成健脾开胃清热解毒的茶饮。

往事如烟,岁月如梭。如今,吃野菜的年月虽已过去,但我对折耳根却依旧怀有刻骨铭心难忘的深情。在那贫瘠的土地上,它们吸取着最贫血的营养,只在田边边地角角顽强地生长,它们也会开花,只是不在阳春三月,偏偏开在火热的盛夏。在烦躁的五月蝉声里,它们星星点点地绽放在绿油油的草丛中,默默装扮着山野的寂寞。永远的绛紫色,纤细又坚韧的干,花是洁白的小花,因为错过了花期,更显得朴素和淡雅。

草长为春。荷开为夏。寒露为秋。飞雪是冬。一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。即使在看不见折耳根的最冷酷的寒冬里,我也依旧深深地把你想起。故乡的折耳根,那是深入我血液和骨髓的姐妹兄弟。养育在空调屋里花房里的花,哪儿有法和青绿山水间的灵秀的你相提并论坚韧和资历。没有清泉和肥料的滋养,没有农人的松土与浇灌。甚至没有人愿意多看一眼出身贫寒的你。但它们依旧不管,既然来到了这个世界,就要和花房里享受着崇高待遇和上苍宠爱的花们一比高低。即使身处最艰苦的环境,即使身处最贫瘠最不公正的待遇,你也依旧不屈不挠顶严寒冒酷暑地自由地绽放生命的精彩。更绚烂,更辉煌,哪怕生命像绚烂的烟花一样,稍纵即逝,也只为知己者而憔悴,而追随。

每年春风和煦阳光灿烂的日子,我便携了妻儿一道去野外快乐地寻觅采撷折耳根,奔走在无垠的原野之中,这极普通平凡的川北乡村植物,这带着家乡浓浓泥土气息的川北凄美风景,人们常把他盛在华美的小碟子里,在吃罢山珍海味之后咀嚼入口,在芬芳馥郁的菜根香里,是它,滋养并强壮着我们那一代人健康而茁壮地成长,让我们历尽风雨沧桑而筋骨强健,教会了我们在困难面前绝不屈服,绝不低头的品质,更教会了我们真正读懂人生的意义和真谛!

故乡如诗如画的神奇山水,在我心深处,永不老去……

九. 四川省 南充市 西充 狮子糕

原名“寿王糕”,出自1876年(光绪二年)秋,杭州西湖“寿春坊”斯仁谷之手。“寿王糕”因色之金黄,香甜酥脆,入口化渣,回味清香,多为达贤仕人待客佳肴。西湖县令姚其杭必备为待客茶点,其千金姚胜兰每日必方解口馋,百姓大多待仕人用之方能食用。“寿王糕”用料考究,必采杭州西湖上湾酒米,经多次浸洗、成粉,菜子油炸炼,散温后配上好红糖、芝麻、中间麻油成形食用。光绪乙未年斯老归天,由子斯力撑坊继业。

西充青狮人何孬娃家境贫寒,为偷吃本族长黄瓜解饥,严遭毒打后逃出家门,流浪到杭州西湖,饿昏倒在“寿春坊”门前,斯力视之,与食救醒,何谢斯救命之恩,以身报效。斯正缺劳力,留为杂事,持奉家人。何手足勤快,为人灵巧,斯收之为徒,何以工钱报恩。白日浸洗酒米,晚间磨粉。孬娃出身贫穷,酸甜苦辣皆行,吃苦耐劳皆有,技艺在心。

光绪已年端午节,斯家午夜饮酒,食酒过多,醉倒在床,因天热午夜糕房起火,“寿春坊”被焚为灰烬。斯力痛哭终日,过度悲伤,不久离世,“寿春坊”从此而绝。何痛拜离师,回家在象溪河边姐家栖身,借姐家房半间,银子四两买回糯米等原料,回家泡米三日椿成细粉制成“寿春糕”。是夜梦中,从师生涯历历在目,师父救命之恩,授艺之情在脑海中一一出现,师、师、师、斯、斯、斯,家乡也师,其糕称之为王,何王也?取人王将要犯上,怎敢?鲁中王乃狮子也。师、斯、狮三字同音巧到极点,取此糕为狮子多妙,此糕色之金黄,如同金狮之毛,就取名狮子糕好了。何大笑而醒。其妻问何故而笑,何将梦事说与妻,妻说莫不是师父要我们不忘其恩。师父姓斯,家乡也狮,取名狮子糕既是纪师又怀师恩,更忆家乡,“三狮”结为一体,真乃是狮缘也,全家人十分乐意。故狮子糕于1891年(光绪十七年)初问世。县人食之赞不绝口,过往商客四海扬名。

光绪二十六年,何年事已高,家已有结余,与妻商量,移房四桂房街,“狮子糕”食客更旺。光绪二十八年孟冬何长眠离世,其子何继父之业,深研细作,取衙门口外井水烧开冷沉浸洗糕米,打硬其味道更美,直至民国年间继师生意兴隆。民国后期,也有稻香斋、桂香斋等坊继作此糕。何便关门停业,其后以胥锦常为代表的作坊为胜。

解放后在0的领导下,私有工商业实行联营。1955年正式成立了国营西充县糖果厂(第一任厂长沈光清)。成立后,融各小作坊“狮子糕”生产技艺为一体,在有经验的老师指导下,逐步扩大了生产规模,使狮子糕这一地方发扬光大。

1961年朱老总回家乡路过西充,还将狮子糕带回中南海,并给予高度评价。1964年西充民歌手余家清带着西充乡土风味赴成都参加省职工调演,一曲“好吃不过西充狮子糕”的民歌得到了高度赞美。人们不但爱吃狮子糕,而且会唱“好吃不过西充狮子糕”的民歌。

党的十一届三中全会以后,西充狮子糕多年被国家科委、省、市、县评为优质产品,多次荣获金奖。随着对外交流的扩大,狮子糕漂洋过海,远销东南亚。

1999年原国营西充糖果厂改制后,有西充县晋城糖果厂、四川西充金龙食品厂两家企业生产,分别叫“西充”狮子糕、充国狮王糕。

十. 四川省 南充 高坪区 凤凰冬瓜

凤凰乡有坡地宽、岩坎多等地理条件,当地农民历来有种植冬瓜的传统习惯,建立成冬瓜基地乡。凤凰冬瓜不仅占领了南充市区批发零售市场,而且还挤进了达川、成渝等地批发市场,远销西安、广元等地。

相关特产

推荐特产

四川冕宁县特产是什么 冕宁土特产有哪些

四川冕宁县特产是什么 冕宁土特产有哪些的详细介绍及图片!...

枋洋特产 洋县土特产在哪买比较好

枋洋特产 洋县土特产在哪买比较好的详细介绍及图片!...

合肥旺城大厦附近有合肥特产么 合肥哪里有卖正宗的特产

合肥旺城大厦附近有合肥特产么 合肥哪里有卖正宗的特产的详细介绍及图片!...

山东特产窝子 中国特产山东特产

山东特产窝子 中国特产山东特产的详细介绍及图片!...

特产腌辣椒直播 直播卖腌制辣椒青椒

特产腌辣椒直播 直播卖腌制辣椒青椒的详细介绍及图片!...

固始家乡土特产 河南信阳固始县土特产

固始家乡土特产 河南信阳固始县土特产的详细介绍及图片!...

甘肃天水有啥土特产吗 甘肃天水什么特产多

甘肃天水有啥土特产吗 甘肃天水什么特产多的详细介绍及图片!...

栾川县易携带特产 栾川可以带走的土特产

栾川县易携带特产 栾川可以带走的土特产的详细介绍及图片!...

宝岛太阳堂厦门特产凤梨酥

宝岛太阳堂厦门特产凤梨酥 的详细介绍及图片!...

山西特产高粱酒有哪些 山西特产高粱酒价格表图

山西特产高粱酒有哪些 山西特产高粱酒价格表图的详细介绍及图片!...

越南特产中药材 越南十大珍贵药材

越南特产中药材 越南十大珍贵药材的详细介绍及图片!...

关于呈贡的特产是什么

关于呈贡的特产是什么 的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com