用猪肝、猪网油、香葱等做主料。首先把猪肝切小块,用猪网油包住猪肝,再用香葱捆绑住,放入烧热的油锅中用小火慢慢煎熟,然后捞出待用;接着把蒜蓉、番茄放入锅中炒熟,再把油包肝放进去煮5分钟,入味后即可出锅,这道香气扑鼻的油包肝就做好了。

巴马县特产有哪些呢 巴马必买特产清单

一. 广西 河池 巴马 油包肝

二. 西藏 日喀则 康马县 油拌面

原料:

白面一斤,红塘一两,奶渣二两酥油五两。

制作方法:把面和好,和的稍微干硬一些为好,做成大小均匀的小疙瘩,放入水中煮熟捞出。奶渣中放进一点。微咸的冷开水浸泡。把红塘捣碎成颗粒状。加微火把酥油熔化成液态,煮好的面疙瘩、奶渣、红塘同时加入溶化酥油中进行搅拌,在微火上煨至面块呈微红时立即下锅。

三. 云南省 临沧 耿马县 骂肥果

这种果树连很多临沧本地人都叫不上名字,它是一种喜阴植物,多数生长在背阴低洼的地带和山谷,用果核就可以培育种苗,很容易成活。

野生“骂肥果”有两种颜色,分别为“红骂肥果”和“白骂肥果”,味道和口感上,白果味道甘甜清香,而红果偏酸。

如今“骂肥果”在市场上供不应求,一棵进入盛产期的“骂肥果”树结的果实可达100公斤左右,按市场价格每公斤12元计算,可产生经济收入1200元。

四. 云南省 临沧 耿马县 佤族鸡肉烂饭

凡到过佤族地区或曾在佤族地方生活过的人,对“模尼亚布绕”——鸡肉烂饭并不陌生,它是佤族人民集体智慧的结晶,是佤族人民人人喜爱的食品,也是佤族人民迎宾待客的美味佳肴。“摸尼亚布绕”有它产生和发展的历史条件和社会基础。

建国前的阿佤山,生产力水平低下,处于刀耕火种的原始生产方式,生活条件很差。为了生存,人们以各种植物为主,掺以少量的粮食,熬成稀粥轮着吃,佤族的烂饭便在这样贫困的社会环境中产生和发展。团结和睦、直爽好客历来是佤族人民的良好道德风尚。谁家盖了新房或撒了谷种,或逢红白喜事,全村都来帮忙。这时,主人根据自己的条件,或杀猪宰牛,煮成鸡肉烂饭或猪肉烂饭、牛肉烂饭,并用自己酿成的水酒,热情招待客人。

鸡肉烂饭品种繁多,有大米烂饭、包谷米烂饭等。随着社会的进步,人们的生活水平不断提高,鸡肉烂饭在广大佤族群众中盛行不衰。只要机会和条件允许,随时均可享用。诸如逢年过节、撒谷种、栽秧、收庄稼、讨媳妇、办丧事、接送亲戚好友、盖新房等等,它都是缺少不了的佳肴。

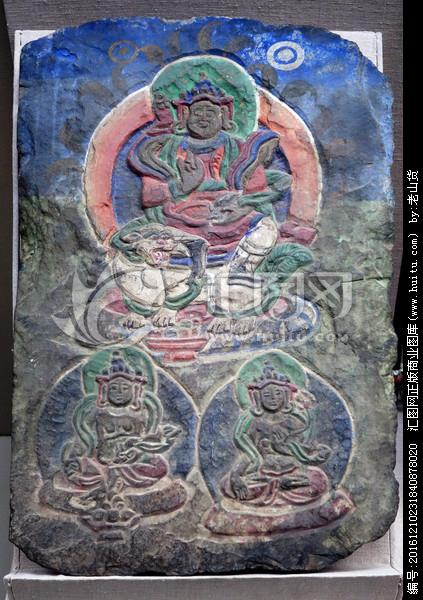

五. 青海省 海北 海晏县 嘛呢石刻

六. 云南省 临沧 耿马县 耿马傣味

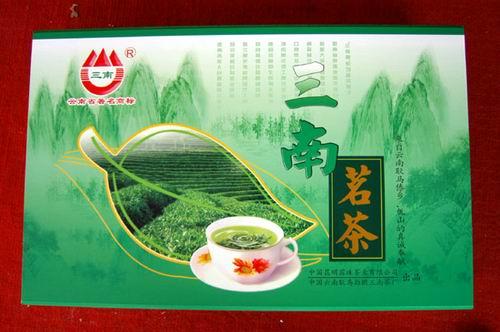

七. 云南省 临沧 耿马县 三南名茶

八. 福建省 福州 闽侯县 福州美且有雪片糕

九. 广西 河池 巴马 巴马油鱼

特点:油鱼烹调后,骨刺细软,肉质鲜嫩,味道香甜,风味独特,深受人们的欢迎。

十. 广西 河池 巴马 巴马山茶油

活了100多岁的巴马长寿老人从小到大常吃山茶油,这是事实;从小到大吃山茶油的人不一定能活100多岁,这也是事实。在这个微妙关系中,巴马山茶油闯出了名气,食可健身,用可美容,被誉为“东方橄榄油”

罗乜政,女,瑶族,巴马瑶族自治县所略乡尚勤村么妹寨人。1990年5月5日上午,她吃了一碗饭,喝了约200克米酒和一碗开水,躺回床上无疾而终,享年130岁。《巴马县志》记载,罗乜政身高168厘米,有几次挑100公斤的石灰到42公里外的燕洞圩卖,不觉得很累。罗乜政食量很大,最多的一餐可以吃一公斤米和1.5公斤鸡肉,平时常吃的油料包括当地产的山茶油。

许多媒体采访巴马长寿老人时,往往离不开饮食话题。长寿的原因是多方面的,但可以肯定的是,巴马长寿老人有吃山茶油的习惯,巴马境内的所略、那社、燕洞等乡镇是山茶油原料——茶籽的主产区。广西医科大学做了一项研究,山茶油的物理、化学特性与橄榄油极为相似,且相对于橄榄油,山茶油的不皂化物含量很少。与橄榄油、花生油、菜籽油、猪油相比,山茶油的油酸含量最高,达80%以上。油酸是食用油中一种重要营养成分。

产茶籽的树在当地叫油茶树,有开红花、白花两种。开红花的油茶树主要分布在桂北地区,巴马的油茶树多见开白花的。

当地有人一早起来,梳洗完毕,不给头发上护发水,也不往脸上擦化妆品,而是往头发上或脸上抹一点山茶油,头发即刻油亮,脸也光滑。以前,茶籽榨油后剩下的茶麸是民间的洗衣粉或者洗发水。巴马茶籽的出油率较高,100公斤茶籽最高可以榨出30多公斤的油。

1982年以前,所略乡福乡村人榨油用的是土造榨油机。当地人在介绍这种机器时,可用“张牙舞爪”来形容——介绍者的普通话不怎么样,说的时候一帮人特别兴奋,所以每个介绍者各自做着不同的“动作”,不等别人明白头一句话是什么意思,就往前说下去。其间,有个人突然站起来对记者说:“给你画个图,就明白了。”

唰唰几笔,一幅榨油示意图呈现在记者眼前:大大的圆木(已被掏空“肚子”)旁站着一个人,那人举着一把大铁锤,直往大圆木上面的尖形木块砸去,一锤一份力,力从尖木底部传递到圆木“腹腔”内的木塞,木塞顺势挤压圆木内的茶籽饼,茶油就从圆木下方的孔里漏出。木塞一小步一小步地往前走,直到把油榨干。

圆木直径有大有小,较大的直径达五六十厘米,长6米左右,一次可榨约75公斤的茶籽。这种土法榨油,要先把油茶籽碾碎蒸熟,压成月饼状,一一塞进圆木“腹腔”。最初,每块茶籽饼约有10厘米厚,油被榨干之后,“瘦身”成一块薄砧板的样子。如此榨一次油,要花半天时间,且需五六个人帮忙,轮流挥锤,耗时耗力。

土法榨油最热闹的时候是上世纪70年代以前,仅福乡村就有5台土造榨油机。每台榨油机一有声响,油香就满村飘,大人、小孩闻香赶来,守在油房旁,为的是得到一点茶油或者茶麸,用来吃或者洗头、洗衣。

1982年,福乡村拥有第一台电动榨油机。从这一年起,土造榨油机在该村慢慢消失。电动榨油机榨油不用什么技术,把晒干的茶籽直接倒入机器,等着盛油就可以了,出油率比土法榨油高出一倍。

村里人常常带了原料,叫当地人榨油。奇怪的是,村里人不但不用交加工费,还可以得到几元到几十元不等的酬金,条件是村里人要毫无保留地留下茶麸。原来,茶麸的卖价不便宜,曾一度达到每公斤约4元的价格,榨油者就靠这些茶麸挣钱。

巴马种植油茶树有文字记载的历史可上溯至清朝中期。1962年,全县茶籽产量为51万公斤,为新中国成立以来最低年产量。到上世纪70年代才得以恢复,年产量稳定在100多万公斤。据巴马林业局统计,目前该县有37.6万亩油茶树,年产茶籽约600万公斤,产量依然不算高。主要原因有三:一是大部分油茶树没有进行改良,亩产量只有几十公斤;二是油茶树过于亲密接触,树的光照不足;三是有相当一部分农户在收获油茶籽时,要刨平树下的地面。

为何要刨平地面?巴马林业局的干部说,此举实际上是农户为了方便捡籽。捡籽是当地收茶籽的传统习惯,即茶籽熟了,自然落地,人工从地上拾捡收回。刨平树下的地面虽然提高了拾捡速度,但造成了水土流失,加上农户一般不对茶树追肥,所以影响次年茶树生长。有的农户更“出格”,在收获前一个月就把树下地面刨平,其实这时候还属于当季茶籽生长期。这样“捡”回来的茶籽自然不够饱满,出油率大打折扣。这些年来经过宣传,不少农户改变了“捡籽前刨地”的不良习惯。

周涛是福乡村委支书,也是当地一名油茶树种植大户,拥有80亩油茶树林。凭借茶籽,他一年有3万元左右的收入。现在他像村里许多人一样盖了平房,把收回来的茶籽挑到屋顶晾晒,楼上还盖了小屋,存放干茶籽,十分方便。但在上世纪80年代以前,晾晒茶籽就没有这么快活。

那时候,周涛家里没有平房,能晒茶籽的地方不容易找,只好在室内烤茶籽。整个房间,甚至连着几个房间,全部立起支架,支架之上放置大大小小的竹筛,或者仅放一个房间那么大的竹筛,筛上铺满四五厘米厚的生茶籽,然后在支架下方烧微火烘烤,隔一段时间让茶籽打个翻身。几个翻身之后,用脚一踢,茶籽互相撞击的声音嘭嘭闷响,说明还得继续烤;要是声音啪啪作响,就表明已经烤干,可以入库或者出售。烤完一批茶籽,视天气情况而定,短则几天,长则两周时间,是一件很折腾人的事情。而且如此烤出来的茶籽,好像到煤矿里走了一遭,“皮肤”变得更黑,所榨出来的油也会丧失光泽。

所略乡农户收获茶籽有两种方式,一是捡籽,二是摘果。摘果是一种省事的做法,在茶籽还未自然开壳落地之前,就将其摘下,晒干后取出壳里茶籽。相对而言,捡籽更能保证所榨茶油的品质,摘果之法会增加茶油的泡沫,且油色不够明亮,出油率低一些。

不管价格多么高,福乡村的村民都会在家里存留50公斤左右的茶籽,等有空就拿到村里加工点榨油,用来自己吃。原始的山茶油带黄色,装在瓶子里,就像花生油一样。在传统工艺的基础上,新工艺可以把山茶油提炼,形成透亮的山茶油,也就是今天在超市内看到的透明的山茶油。这种山茶油除了食用,还常常被人用来美容。

茶籽价格最好的那一年是2007年,当时外地老板与本地老板抢购巴马茶籽,每公斤价格由8元抬至11元,11元的价格是外地老板开出的。实际上,这一现象暴露了巴马人今天的困惑:深加工企业人士认为,原料不够,所以影响到山茶油加工;而管理部门人士及农户却说,事实并非如此,外地老板的收购价高,巴马的大部分油茶籽流向外地就顺理成章。以福乡村为例,该村60%的茶籽被外地老板买走,这些外地老板来自湖南、江西等省。这意味着,巴马山茶油加工企业之所以遭遇原料不足,关键在于自己的收购价上不去。此外,这些企业目前还没有建成属于自己的大规模油茶树林。

相关特产

推荐特产

贵州特产零食价格表 贵州有什么特产零食

贵州特产零食价格表 贵州有什么特产零食的详细介绍及图片!...

介绍家乡特产广告语150字 家乡特产的广告词150字

介绍家乡特产广告语150字 家乡特产的广告词150字的详细介绍及图片!...

乡百味特产推荐 农村四大特产美食

乡百味特产推荐 农村四大特产美食的详细介绍及图片!...

购买云南土特产的网站 云南土特产购买平台电话地址

购买云南土特产的网站 云南土特产购买平台电话地址的详细介绍及图片!...

三峡特产土家生态鸡 浙江特产什么鸡好吃又便宜

三峡特产土家生态鸡 浙江特产什么鸡好吃又便宜的详细介绍及图片!...

江西定南有什么特产吗 定南最出名的特产

江西定南有什么特产吗 定南最出名的特产的详细介绍及图片!...

贵州有什么特产需要带 贵州有什么特产可以带回来的

贵州有什么特产需要带 贵州有什么特产可以带回来的的详细介绍及图片!...

新县苏河特产有哪些 新县有什么土特产

新县苏河特产有哪些 新县有什么土特产的详细介绍及图片!...

秦皇岛海滨区特产攻略 秦皇岛山海关必买特产

秦皇岛海滨区特产攻略 秦皇岛山海关必买特产的详细介绍及图片!...

佛山市土特产包装盒加工 佛山市食品包装盒工艺

佛山市土特产包装盒加工 佛山市食品包装盒工艺的详细介绍及图片!...

请推荐广西贺州特产 广西贺州钟山县有何特产

请推荐广西贺州特产 广西贺州钟山县有何特产的详细介绍及图片!...

陕西高端特产店面 陕西特产批发地方

陕西高端特产店面 陕西特产批发地方的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com