湖北十堰市土特产房县黑木耳 正宗房县黑木耳价格

一. 湖北省 十堰市 郧阳区 郧县生漆

二. 湖北省 十堰市 竹溪 魔芋酸奶果冻

材料:魔芋精粉,奶粉(有糖),柠檬汁(纯),纯碱(极少,尽可能的少就是了)。

做法:1.用70度的水将魔芋精粉化开(粉:水大概是1:80,因为还要加柠檬汁所以水加少点,因为魔芋精粉在碱性条件下才能凝结,所以要家点纯碱)

2.然后把奶粉放如水里化开,加柠檬汁,搅拌均匀,放凉就行了。

如果奶粉不够甜,就再加点糖,糖的热量并不是很高。

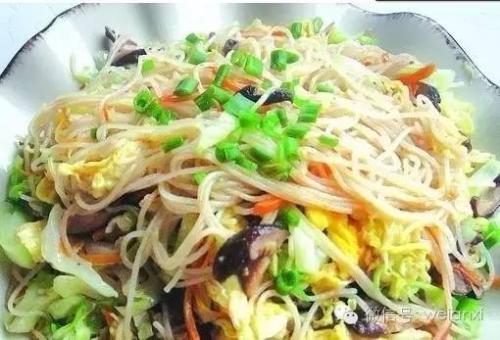

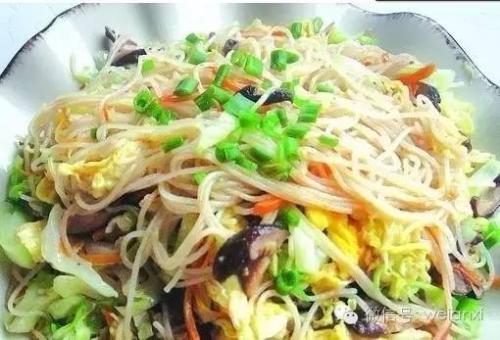

三. 湖北省 十堰市 房县 房县山野菜

四. 湖北省 十堰市 房县 房县黑木耳

房县地处南北交替气候带,雨量充沛,气候温和,再加上山峦起伏、树林茂密,为黑木耳生产提供了十分有利的条件。因而这里生产的黑木耳色泽好,外观美,肉质丰富,质地佳,味道正。早地1965年举行的全国各类黑木耳评比中,房县黑木耳以干耳1市斤泡发26市斤而独占鳌头。1980年在云南召开的全国食用菌工作会议上,房县黑木耳以营养成分高、杂质少、有害元素最低而名列前茅。

房县生产黑木耳历史悠久,在2000年前的《周礼》一书中就有记载。在唐中宗时,房县黑木耳作为钦点进京贡品而誉满京师。生活在这里的人们世世代代生产黑木耳,积累了一套非常丰富的经验。改革开放以来,房县制定了“兴山富民”的经济发展战略,大力发展黑木耳基地,特别是近年来随着科学技术的普及与提高,黑木耳的质量也再不断提高,产量也连连上升。目前全县黑木耳耳林基地达到200万亩,黑木耳年产量达60万公斤,最高产量达架平单产10公斤。该县黑木耳产量占湖北省的1/3,占全国的1/8。

如今湖北省房县已成为川,陕,鄂三省重要的黑木耳集散地,有近万名本、外地客商从事这项经营活动。黑木耳是营养丰富的食用菌,誉为“素中之荤”,不仅有很高的食用价值,同时作为中药补品之一,黑木耳味甘甜性平,具有延年益寿,克化绒毛,调节神经,补气血,润肺,止血之功能,对高血压、动肪硬化症有良效,还能防治癌症,提高机体免疫力,具有较高医疗价值。明代医学李时珍在《本草纲目》中说它能健身强志,延年寿,治疗痔痢等症。黑木耳的胶质有很大的吸引力,有助于清除消化系统,呼吸系统的灰尘、杂质,是矿山、化工、纺织工人不可缺少的保建食品。

地域范围

房县黑木耳产于湖北省房县城关镇、青峰镇、大木镇、门古镇、军店镇、化龙镇、土城镇、红塔乡、榔口乡、沙河乡、万峪河乡、桥上乡、窑淮乡、上龛乡、九道乡、中坝乡、白鹤乡、五台山林业总场、姚坪乡等19个乡镇。房县地处鄂西北,界于大巴山和武当山之间。地理坐标为东经110°02′-111°15′、北纬31°34′-32°31′,海拔180-2485.6米。北与郧县、丹江口市接壤,南邻神农架林区,东界保康、谷城县,西连竹山县。生产面积3.37万公顷,年产量700吨。

自然生态环境和人文历史因素

(1)土壤地貌情况:房县土壤种类较多,有黄棕壤、山地棕壤、石灰岩土、潮土、紫色土、水稻土等6个土类,15个亚类,44个土属,146个土种,201个变种,总面积6628万亩;全县土壤中性偏碱;普遍缺氮、严重缺磷、大部分缺钾、有机质含量偏低、部分土壤物理性不良;房县地貌由北部、中部、南部三大地势部组成,整个地势是西高东低、南陡北缓、中为河谷平坝。地势南北高,中部低,四周高山环绕,由两侧分向中部倾斜,略成盆地形势。

(2)水文情况:房县地域辽阔,河沟纵横,有堵河(发源于神农架林区阴峪河)、南河(发源于神农架林区的温水河)两大水系。雨量充沛,年均降雨量为914mm,年均经流深465mm,经流总量20.46亿m3,年降雨产水量46.57

亿m3,过境容水量16.37亿m3。房县是南水北调水源区,境内没有大型工厂,无“三废”排放和空气污染,土壤没有重金属污染历史,根据环境监测部门监测,房县境内地表水达到国家《地面水环境质量标准》的Ⅱ类水质标准;水质感观良好,无色、无臭、无味、透明,pH值在5.5-7.5之间,砷≤0.05、镉≤0.005、铅≤0.05等有关指标符合我国和世界卫生组织制定的饮用水质准则。

(3)气候情况:房县属北亚热带季风气候区,四季分明,日均温10-15°C,昼夜温差明显;年均空气相对湿度75%;年日照时数1700-2000小时,无霜期223天;本县各地年降水量的差别不大。总的特点是南部地势高的地方降水多;北部地势低的地方降水略少。年均雨量750-1160mm,降水集中在4-10月份,占全年降水量的85%,其季节分布是:3-5月平均为235.9mm占26%;6-8月平均为406.2mm占44%;9-11月平均为226.8mm占25%;12-2月平均为45.1mm占5%;本县雨日在100-140天之间,年平均雨日117天。雨日由北向南逐渐增多。

(4)人文历史情况:从古至今房县人民均有栽培黑木耳的习惯,积累了丰富的经验。在唐朝苏恭著《唐本草注》中就提到了房县黑木耳的人工栽培方法:“桑、槐、槠、榆、柳此为五木耳……煮浆粥,安诸木上,以草复之,即生尔”。据史书记载,房县黑木耳在唐中宗李显(庐陵王)流放于房县回京后便作为贡耳,曾一度出现“百姓皆种耳、官商皆收耳”的繁荣景象,到了清代,鄂西北山区已发展成为我国木耳重要产地,山坡上排满了耳杆,房耳占郧耳总产的90%,可见房县黑木耳栽培利用的历史渊源可究。房县县委、政府十分重视黑木耳生产,一直把黑木耳作为房县的主导产业,先后出台了《房县食用菌产业化实施方案》等政策,使黑木耳生产规模不断扩大,栽培模式不断优化,技术水平不断提高,销售渠道不断拓宽,黑木耳生产已成为促进农业和农村经济发展的重要产业,山区农民增收的主要途径。房县黑木耳多次荣获国家和省部级奖励,1986年,国家商业部把房县列为全国黑木耳生产重点县,2006年房县黑木耳先后通过国家绿色食品、有机食品认证。房县已发展成为鄂西北最大的黑木耳集散地。

生产技术要求

(1)产地选择与特殊内容规定:房县黑木耳基地位于房县城关镇、青峰镇、大木镇、门古镇、军店镇、化龙镇、土城镇、红塔乡、榔口乡、沙河乡、万峪河乡、桥上乡、窑淮乡、上龛乡、九道乡、中坝乡、白鹤乡、五台山林业总场、姚坪乡等19个乡镇。产地环境质量必须符合《绿色食品产地环境技术条件》(NT/T391-2000)的要求。

(2)品种选择与特定要求:择栓皮栎、麻栎、青冈栎等壳斗科树种做原木;选择适合本地环境条件的非转基因优良菌种,符合NY5098-2002标准。

(3)生产过程管理:房县黑木耳生产过程必须执行《房县黑木耳生产技术规程》(Q/FXME-002)。为了保证房县黑木耳的品质特色,尤其要注重以下环节:①原木的砍伐。选择树龄在8-15年,直径5-15cm,在休眠期砍伐(农历二九至四九最宜),采用“鸦雀咀”方式,两面砍,留8-10cm的树茬,以利萌芽再生。②消毒。将原木在烈日下爆晒,以紫外线杀死外层的霜霉孢子。③主要病虫害以“预防为主,综合防治”为原则。采用农业、物理、生物防治方法,可根据害虫的种类,选用无公害食品许可使用的高效低毒无残毒农药,也可用除虫菊、泽漆、青藤根、雷公藤、石蒜等经济有效、无残毒的土农药。农药使用必须符合GB4285-1989农药安全使用标准。

(4)产品收获及产后处理的规定:房县黑木耳收获及产后处理必须执行《房县黑木耳加工技术规程》(Q/FXME-003)。①采收。长大成熟的黑木耳要及时采收,做到勤采细采,不使流失,确保高产优质。成熟的黑木耳,耳片舒展变软,边缘内卷,耳根变小,耳柄收缩,耳色较浅或腹面产生孢子粉,要连同耳柄一起采下。春耳、秋耳摘大留小,伏耳要适当提早采收,大小一齐采。采摘盛装工具为竹制篓具。采后耳杆要倒头。采摘后的黑木耳鲜品要及时加工。②采用竹篓、竹筐分级盛装,及时运送到加工车间。及时对原料的等级、色泽、形状、杂质等物理性质进行检查验收。原料验收合格后,用竹席摊晒,待水分散失约2/3后(耳片萎缩,握而不断,略感刺手),进行烘干加工。③筛选。原料进入烘箱前人工拣除其中的杂质,如木屑、虫体等,将原料按照分级标准均匀排放在烤筛上。④烘干。黑木耳烘烤初温为30℃,

每3小时升温5℃,最高烘烤温度为45℃,烘烤过程中不翻动,以防变成“拳

耳”。烘干后的黑木耳含水量<13%。

(5)生产记录要求:房县黑木耳生产的全过程,要建立生产记录档案,必须准确、清晰、工整、完全。全面记载并妥善保存,以备查阅。

产品典型品质特性特征和产品质量安全规定

(1)外在感官特征:房县黑木耳形似飞燕,背面绒毛短而少,暗灰色;耳面黑褐色,平滑有光感;色鲜、肉厚(耳片厚1.7mm左右)、朵大(直径一般为10-12mm)。

(2)内在品质指标:房县黑木耳弹性好、口感润滑,营养丰富,风味独特。100g干品含粗蛋白≥7g、脂肪≥0.4g、总糖(以转化糖计)≥22g、粗纤维3-6g、灰分3-6g。

(3)安全要求:房县黑木耳生产过程执行《无公害食品黑木耳》NY5098-2002标准。

包装标识等相关规定

(1)分级:房县黑木耳按照《房县黑木耳分级标准》分为一级、二级、三级。

(2)包装:包装材料必须符合《农产品包装和标识管理办法》等相关规定,包装袋上注明产品批号并加注“房县黑木耳”字样。

(3)标识:销售的房县黑木耳,应当在包装物上标注或者附加标识标明品名、产地、生产者或者销售者名称、生产日期、产品质量等级、保期质。

房县黑木耳标识所用文字应当使用规范的中文(出口另外)。标识标注的内容应当准确、清晰、显著、完整、持久。

(4)贮藏:包装好的产品在专用仓库中贮藏,注意防霉、防虫。

(5)运输:运输时轻装、轻卸,避免日晒、雨淋。运输工具要清洁卫生、无污染物、无杂物,不得与有毒有害物品混装混运。

五. 湖北省 十堰市 郧阳区 郧阳大鸡

独特的气候条件及自然环境,孕育了优良的地方品种资源,郧阳大鸡就是我市优良地方品种之一,主产地位于竹山县。竹山饲养郧阳大鸡的历史悠久,郧阳大鸡是我国秦岭以南,巴山地区特有的优良品种。相传是由明代武当山古刹的司晨鸡与当地鸡种杂交,后经老百姓长期选育和驯化而成,具有个体大、生长快、性温驯,产肉、蛋性能好等特点。1985和2001年两次入选《湖北省家禽品种志》,并于2013年成为国家地理标志保护产品。

二、开发现状

郧阳大鸡原名竹山大鸡,俗称“三黑鸡”(腿黑、嘴黑、皮黑),系我国秦岭以南,巴山地区的优良品种,属蛋肉兼用型,因主产于秦巴山区余脉的竹山县境内,故又称为竹山郧阳大鸡,是竹山“土鸡”的代表和特有的地方优质品种。

郧阳大鸡的形成由来已久,相传是明代武当山古刹的司晨鸡(一说斗鸡),由远近香客带入,流传于民间,与当地鸡种杂交,后经群众长期选育和驯化而成。郧阳大鸡原来在竹山称为“打鸡”,该品种于1959年在竹山和神龙架林区首先发现,后经省、市、县多方考证,“打鸡”实为“大鸡”的地方谐音。1982年5月,全国畜禽品种志专家组深入我县进行实地考察和调查分析,将竹山“打鸡”正式命名为郧阳大鸡,并于1985年收录入《湖北省家畜家禽品种志》。2004年,郧阳大鸡再次录入《湖北省家畜家禽品种志》,成为湖北省优良的畜禽地方品种的代表。

竹山当地政府十分重视郧阳大鸡品种资源保护与发展,先后在双台、城关、深河建立郧阳大鸡养殖小区,建立种鸡群,自动控制孵化、育雏、疫病防治等配套服务措施,为规模养殖大户、小区建设服务。以培植规模养殖示范大户为着力点,推动养殖小区建设,逐步形成以主产区为主的板块经济。双台、城关、深河三乡镇三个郧阳大鸡繁育场已初具规模,现有千只以上规模养鸡场100家,100只以上规模养殖场1000家,2013年底全县郧阳大鸡存笼达到150万只。

三、发展规划

(一)扩大产业规模,确保养殖户数量不断增加。在原有竹山县郧阳大鸡繁育发展有限公司基础上,全新规划,建立郧阳大鸡资源保种场、繁育场。选取城关、溢水、文峰、双台、楼台5个乡镇作为郧阳大鸡养殖基地,设立迎丰、二道坊、虎山、乔儿沟等25个村庄为试点村,培植1000只规模以上养殖场5000户。

(二)延伸产业链条,走可持续发展之路。在良种繁育、品种选育、疫病防控、秸杆氨化、精深加工和技术服务等体系建设方面加大力度,把郧阳大鸡做成一个产业集群。在精深加工上做足文章,不仅仅只开发鲜肉及鲜蛋产品,同时在鸡翅、鸡爪、鸡腿、鸡脯肉、鸡肉香肠、鸡柳、鸡精等精深加工上创新、突破;在市场开拓上打破局限性,集思广益、创先争优、树立销售精品名牌,力促郧阳大鸡走出华中、走向全国;通过大力提升产品附加值,实现“公司+基地+专业合作社+养殖户”的产业模式,最终实现从“养殖户”到“产业工人”的转变,达到从养殖场到餐桌一条龙流程;坚持“政府引导、部门配合、业主发展、市场运作”的宗旨,郧阳大鸡产业建设要真正实现产加销一条龙、牧工贸一体化的路子。

六. 湖北省 十堰市 房县 庐陵王黄酒

庐陵王,武则天之子——唐中宗李显。唐嗣圣元年(公元684年),唐中宗李显被贬为庐陵王,左迁房州(今湖北房县)。在房十三年,李显嗜酒,人称“品酒郎君”。 庐陵王入房时,随行700余人中带有宫廷酿酒工匠,利用世界著名的清峰大断裂带天然神农架矿泉水,特选当地稻米(糯米)酿制出醇香的黄酒佳品。李显复位后,特封此酒为“皇封御酒”,故房县黄酒又称“皇酒”。后来此酿酒工艺流传到民间,至今千年有余。

黄酒,是世界上三个最古老的酒种之一,是我国的民族,其用曲制酒、复式发酵酿造方法,堪称世界一绝。中国黄酒以绍兴黄酒为最,天下尽知,但在祖国深处,有一种“庐陵王黄酒”(湖北房县)却比绍兴黄酒还早400年,至今盛产不衰。因其在酿造工艺上的考究及质量的绝佳被业界誉为黄酒中的极品

七. 湖北省 十堰市 郧阳区 老黄酒

郧县老黄酒源于民间,历史悠久,流传全县各地,家家有酒,人人喜饮,为传统饮料之一。近年来郧县移民将老黄酒带到武昌、嘉鱼、汉阳、京山、宜城等县,当地人品尝后,无不叫佳,争先学制黄酒。郧县老黄酒制作不难,家庭主妇,人人会制,但在制曲配料、酿酒方面均有一套世袭相传的独特技艺,制作黄酒曲的主要原料是全麦面,或麸皮及花色草。制作方法是采夏伏天新鲜花色草,净水浸光至发粘后将草挥出,用浸过花色草的水拌料,以能捏合为宜,将料放入模子内压成砖块状,俗称“踩曲”。将做好的曲块覆盖发酵至散酒香味,取出晾干即成。黄酒曲以存放时间越长越好。酿酒原料有糯米、糯粟米、玉米等,以糯米为佳。因拌曲方式不同,分过曲酒、混曲酒两种。其作法:取糯米少量,将其蒸熟,夏天晾冷拌曲,冬天趁热拌曲,拌曲前先将砖曲砸碎放入净水中浸泡数小时,过滤后用曲水拌料,凉瓮,封口,半月后开瓮,酒香扑鼻,即成黄酒。黄酒一年四季均可酿制,以农历9月9日隔年的腊水酿制为最佳。清同治《郧县志》记载:“凡酿酒家家必取腊水为之,经历不坏。”

郧县老黄酒罐装存放,越久越好,饮用时,开瓮满房生香,色泽黄亮,醇香可口,微带梅酸,味薄平和,颇富后劲,酣饮不伤人。春饮两颊桃红,夏饮清凉消暑,秋饮舒盘恬神,冬饮驱寒保暖,为四季之最佳饮料,常饮壮骨健身,延年益寿。

目前,国内外许多学者都认为21世纪将是功能性食品的世纪。郧县老黄酒最具功能性食品的特点,有抗氧化、提高免疫力、通经活血、延缓衰老、防癌、降血压、抗疲劳、去瘀散结的功效,用红糯粟谷作的老黄酒,还能治疗经血不调、产后瘀血等多种妇科病,故郧县产妇坐月子饮黄酒已成良习。以黄酒为原料拌制的膏、丹丸,可治跌打损伤,消肿止痛,在郧县用黄酒制成的中成药高达100多个品种。可见,黄酒在祖国医学中所占的重要地位。

八. 湖北省 十堰市 竹溪 竹溪有机绿茶

全县茶场普遍推行无公害管理和清洁化生产:种植前消毒,生长期不施化肥,不喷农药,进行生物防治,重施农家肥;生产车间不准吸烟、喝酒、化妆。经中国茶叶质量监测中心检测,竹溪茶叶有害化学物质残留量只有国家标准许可量的二十分之一。3个品牌的绿茶获得绿色食品质量体系认证。经瑞士生态市场研究所检测,龙王垭茶叶符合欧盟有机农产品标准,3年半前就获准向欧盟出口。

九. 湖北省 十堰市 郧阳区 砂金

砂金是从大量的河少中淘洗筛选出来的,因此它的提取过程俗称“淘金”。淘金的工具有特制的盆。其生产过程是:将挖出含有黄金的少子放到淘金床或盆里,再置入水中摇动冲洗,俗称“摇床子“,去掉大量的泥土沙石粒,再用汞混合,使微小的金属未附着于汞上,最后放入火中“烧金”,汞挥发后,余下的颗粒即为黄金。

在十堰,砂金资源十分丰富,主要分布在汉江两岸。在这里,每立方米沙石幸均含砂金在0。3~0。6克之间,而且成色较好,其中93%~95%呈赤红色。全市目前已探明的砂金储量达成10吨以上。

素有“黄金之乡”美称的郧县,其淘金历史悠久,有关民间开采砂金的文字记载早在1000多年前的隋唐时期就已出现。明朝李时珍在其《本草钢目》中写到:“大金出汉江,大者为瓜子,小者为麸皮。”据史料记载:明、清时期,郧县境内“汉江两岸宛如闹市,驿站、酒馆沿壁环筑,人群喧嚷”。可见当时采金的盛况。

为了加速金、银开采的进度,郧县成立了黄金公司。负责开采的管理和技术指导,通过国家、集体、个人承包等形式进行广泛的采集,使全县涌现出一批淘金专业村和专业户,从事淘金的人数达4000多人,目前全县平均年产黄金3434克。

十. 湖北省 十堰市 竹溪 竹溪贡茶

贡 茶

竹溪已有四百多年的产茶历史,素有“长江三峡水,楚地梅子茶”的美誉。近年来,竹溪县围绕“建设湖北茶叶大县和全国绿茶名县”的发展目标,进一步把茶叶产业做大做强,新建茶园9万亩,茶叶总面积达到13万亩,居全省第二位;以龙王垭、水坪前进和汇湾梅子垭三大企业为龙头,推行“企业+基地+农户”的经营模式,组建企业集团,着力培植“龙峰”、“银桥”、“梅子贡”三大主导品牌。2004年被国家农业部和国家林业局分别授予“中国有机绿茶之乡”、“中国茶叶之乡”的称号,今年6月,全省茶叶工作会议将在竹溪召开。

提起梅子贡茶,还有一段神奇的历史传说。相传梅子垭早先并不产茶,山上是成片的梅子,花开时节,如云似锦,香飘十里,沁人心脾,故名“梅子垭”。垭上有户人家,主人欧阳俊,是位满腹经纶、酷爱读书的穷秀才,因为家有年迈的父母,无心求取功名,便埋名山野继承祖业,致力耕耘,闲暇之时,品梅子酒吟田园诗,日子过得恬静高雅。

在一个春暖花开的季节,来了一位鹤发童颜、慈眉善目的老和尚,他眺望着连绵起伏的群山,对梅子垭的美景流连忘返,不知不觉间日头西沉,便寻到欧阳俊家投宿。欧阳俊将和尚让进屋里打座泡茶,老和尚一口便品出是野生的老樱茶,告诉欧阳俊:“此茶只能消食化积,平素不可常饮,多饮就会伤胃败脾。”说着,从褡裢里取出一块暗绿色的东西,掰下一小块要欧阳俊帮忙用陶罐熬煮,并告诉欧阳俊:“此谓饼茶,常饮舒气活血,清心明目,老衲一生无所好,唯饮茶成癖,日不可少”。两人品茶谈天,十分投缘,只恨相见太晚。谈论中,欧阳俊知道老和尚法名慧隆,在雁塔寺慈恩禅院出家,已有百余岁矣。

第二天早上,慧隆长老辞别时,从褡裢中捧出一些茶籽果,要欧阳俊点种在向阳坡的梅子林里,约定茶苗长到能采摘时再来登门拜访。欧阳俊把茶籽果播种在向阳的梅子树林间,精心经营,株株茶苗蓬勃生长,枝繁叶茂。等到第五年,慧隆长老风尘仆仆地来到梅子垭。他告诉欧阳俊,自己离开后,得知茶神陆羽著有三卷《茶经》,便去了竞陵,几经周折,借到《茶经》日夜赶抄。当晚,慧隆长老取出《茶经》和欧阳俊一起仔细研读、理解,各抒己见。经过几日的忙碌,竟制出上乘好茶数斗,幽馥芬芳,别具一格。

到了唐高宗乾封年间,李治带着宠爱的皇后登泰山封禅,途经慈恩禅院憩息,慧隆长老烹茶相待。高宗揭开盏盖,一股清香扑鼻,细呷慢吮,用意品尝,连声夸赞:“此茶真乃上乘之品!”便问:“此茶何处所产?”长老答到:“此茶乃楚地上庸尹店社(明成化十二年将竹山县尹店社置为竹溪县)境内的梅子垭所产。”并把自己云游名山胜地采寻茶果,辗转到梅子垭求宿、留茶籽果、抄写《茶经》及采茶制作等细情一一禀奏,高宗皇帝听后大喜,说:“真是名山云雾出好茶呀!朕饮过大理感恩寺的‘感通茶’、天台寺的‘罗汉茶’等,都不如长老冲泡的这盏茶。”便下道旨谕,把梅子茶定为“梅子贡茶”。

“梅子贡茶”由此得名,并历经沧桑,盛名不衰,以其诱人的风韵、馥郁的芬芳走向国内外,供不应求。

相关特产

推荐特产

茶树菇是哪儿的特产 茶树菇哪里的正宗

茶树菇是哪儿的特产 茶树菇哪里的正宗的详细介绍及图片!...

渠县零食特产有哪些品牌

渠县零食特产有哪些品牌 的详细介绍及图片!...

哪里特产果啤好喝又便宜

哪里特产果啤好喝又便宜 的详细介绍及图片!...

印度特产手工做法 印度农村美食制作过程

印度特产手工做法 印度农村美食制作过程的详细介绍及图片!...

哈尔滨特产农作物

哈尔滨特产农作物 的详细介绍及图片!...

吐鲁番的特产图片 吐鲁番土特产排名

吐鲁番的特产图片 吐鲁番土特产排名的详细介绍及图片!...

黔南土特产商标名称大全

黔南土特产商标名称大全 的详细介绍及图片!...

乐清特产野菜有哪些品种的 温州野菜一览表

乐清特产野菜有哪些品种的 温州野菜一览表的详细介绍及图片!...

重庆开州特产美食可带走

重庆开州特产美食可带走 的详细介绍及图片!...

溧阳特产蘑菇 溧阳野菇

溧阳特产蘑菇 溧阳野菇的详细介绍及图片!...

平武山珍土特产店电话

平武山珍土特产店电话 的详细介绍及图片!...

石楼美食特产 石楼县最好的特产

石楼美食特产 石楼县最好的特产的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com