荷藕,即莲藕,简称藕,属睡莲科植物,藕微甜而脆,可生食也可做菜,而且药用价值相当高,它的根根叶叶,花须果实,无不为宝,都可滋补入药。用藕制成粉,能消食止泻,开胃清热,滋补养性,预防内出血,是妇孺童妪、体弱多病者上好的流质食品和滋补佳珍。藕原产于印度,后来引入中国。

福安市的家乡特产广告语 福安的家乡风光或家乡特产

一. 江苏省 淮安市 洪泽 洪泽荷藕

二. 江苏省 淮安市 洪泽 黄集羊肉

始盛于隋末唐初约黄集羊肉,以肉质好、肌纤维细嫩的优质徐淮山羊为原料,经科学加工制作而成,鲜而不膻,风味独特,具有健胃补脾、滋阴壮阳之功效。99年度,查师羊肉、白玉羊子、古镇羊杂、清蒸羔羊等四道菜被省贸易厅、省烹饪协会评为江苏名菜。位于宁连路东侧的洪泽县黄集羊肉城已于2001年9月正式开业,占地面积2万多平方米,入城经营户近百户。

信息来源:洪泽区信息中心

三. 福建省 宁德 福安 官埔油扇

官埔油纸扇演绎出一种独特的地方民俗,过去福安民间迎新娶媳,油扇是不可少的礼品。

在电风扇没有普及之前,油扇也是消夏的必备用品。在福安,城北的官埔村是这一传统产品的唯一产地。

做这种扇子要选用长势匀称、大小适中、竹节较疏、厚薄相宜的竹。取料时还要注意多出把手的一段,这一段的上方要正好在竹节上。然后是“开丝”,即将把手上方那段竹子开成细丝,再把竹丝的“篾白”剥去,留下“篾青”。然后在扇把上方的竹节两边各开一个小孔,穿上一条稍微粗一些的篾条作为“扇肩”,扇肩的长度大约是扇子周长的一半。接着用细线分别依次将这些篾青的末端和中段连缀在一起,并且都固定在扇肩的两端,绷紧,使扇肩两端弯成弓形。这样,由于扇肩的弹力作用,就形成一个圆形的“窝”,“窝”的顶部恰好就在扇把与扇肩交叉的竹节上。扇子的骨架就这样做好了。

其后的工序是褙纸。所用的纸是吸水性和韧性较好的“棉纸”。裱褙时,先褙扇面,晾干后再褙上扇底,尔后用干的棕刷将扇子的两面整平,再晾干后用利剪修理。这样就出现了扇子的雏形。

尔后是美化和上油了。所谓美化,就是在扇面上画一些简单的花草虫鱼,或写上“清风徐来”、“心平气和”、“莲叶何田田”之类的“雅言”。字画都用墨色,有的花卉也用红、黄、蓝、绿点缀一二,但都极简练。这是民间书画家一展艺术才华的最好机会,也使得扇子这一生活用品成了一件艺术品。有些文人雅士还定做扇子馈赠亲友,这时往往亲自抓笔题诗作画,艺术品位就更高了。美化后就上油。上完油,晾干,油扇成品就出来了。夏令来临,每个人手上都有一把心爱的扇子,上面写着自己喜爱的“佳句”,看一眼就感到惬意,暑气也自然消褪了一半。笔者至今还记得小时候常见的一首扇子诗:

扇子时常在手中,五龙摇动引清风;

暑气消褪人快活,今夏逍遥在其中。

这种扇子的特点是风力大,耐用,而且一物多用。大人们最喜欢用直径40厘米上下的大扇子,既可扇风又可遮阳,还可以用它驱蚊逐蝇挠痒痒;上街买东西,没带篮子,就用扇子盛着回来。小姐们则喜爱小扇子,直径大约只有20厘米,直可谓“小巧玲珑”。老一辈人说,旧时还有一种“贡品扇”,做工极细,扇面的下方饰有祥云剪纸图案,把手的末端还缀以彩色丝绦,雅致至极。

官埔油扇甚至成了福安的标志:拿着油扇到外地去,明眼人一看便知你是福安人或者是打从福安来。

有意思的是这扇子还演绎出一种独特的民俗现象。过去福安民间迎亲娶媳,油扇是不可少的礼品,女方的所有亲属人人有份;而且大、中、小各种规格都要齐全,隐喻一家老小数代同堂。婚后还要继续送,汉家送三年,畲家送一年。福安风俗,每年端午节娘家都要给女儿“送节”,五月初一送节的人家最多,这一天官埔村也最为热闹。一担担的红布袋和红礼担装的是小孩子过节的新衣和大大小小的扇子,也装着外婆对小外孙的疼爱和母亲对女儿的祝福。这种风俗延续至今,虽然没有先前那样普遍,那样传统,那样“礼数周全”,但是我们依然可以感受到那一股浓郁的亲情和对团团圆圆、和和美美的人生的祈盼。

近些年用扇子的人越来越少,但是福安人仍然没有忘记它们。官埔人仍然还在做他们“祖上流传”的油扇,并且还要一直做下去。

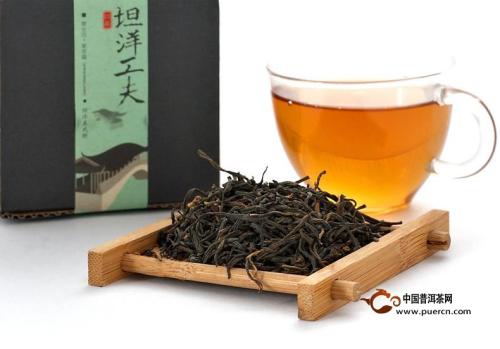

四. 福建省 宁德 福安 坦洋工夫

地域范围

福安是我国著名的茶叶之乡,是全国第二大茶叶主产市(县)、最大的绿茶、花茶主产区和红茶原产地。但说起当地的茶叶品牌,福安人必称“坦洋工夫”。“坦洋工夫”的辉煌历史,是所有福安茶人心中的骄傲和光荣,也是梦想的起源。

特定品质

坦洋工夫源于福安境内白云山麓的坦洋村,相传清咸丰、同治年间(公元1851 --1874年),坦洋村有胡福四(又名胡进四)者,试制红茶成功,经广州运销西欧.很受欢迎,此后茶商纷纷入山求市,接踵而来并设洋行,后因茶类布局的变更,由“红”改“绿”,坦洋工夫尚存无几。近年来,经有关部门的努力,坦洋工夫又有所恢复和发展。

文化典故

坦洋工夫分布较广,主产穆阳、福安及屏南北部等地。坦洋工夫源于福安境内白云山麓的坦洋村,相传清咸丰、同治年间(公元1851 --1874年),坦洋村有胡福四(又名胡进四)者,试制红茶成功,经广州运销西欧.很受欢迎,此后茶商纷纷入山求市,接踵而来并设洋行,周围各县茶叶亦渐云集坦洋.

五. 福建省 宁德 福安 福安芙蓉李

本地芙蓉李,果子个大、甜度高、耐储存是上等水果。用芙蓉李加工成干果、密饯畅销全国各地,深受消费者的好评。现李干已全面上市,本地太子参,种植历史悠久具有不热不燥、健胃消食之功效。随着市场经济的开发和发展,药品、保健品饮料,添加大子参后使它们的功效大大提高,得到社会各界的认可和好评。( 福安)

福安市是芙蓉李之乡,芙蓉李面积、产量居全国之冠。福安芙蓉李具有颗粒大、肉厚核小,甜酸适中,不粘核等特点,不仅可以鲜食,更是加工供出口的上乘蜜饯原料。以芙蓉李为坯制作的加应子、玫瑰李、芙蓉李干等系列蜜饯,口味独特、具有原果鲜味,是颇受欢迎的都市消闲食品。

地域范围

福安芙蓉李地域保护范围为福安市行政区域内潭头、城阳、社口、上白石等主产区乡镇的12个行政村(东经119°38′41″至119°44′17″,北纬27°10′15″至27°14′50″,东西宽9.2公里,南北长8.5公里)。保护区位于北部主产区潭头镇富罗坂、东昆、潭头、坑源等8个行政村,以及城阳乡的湖塘坂、东口村,社口镇的沙溪村,上白石镇的财洪村,总面积78.2平方公里,域内芙蓉李种植面积近8千亩,年产1.1万吨鲜果。

六. 江西省 宜春 高安市 猪婆片

七. 浙江省 杭州 富阳 精美的竹编工艺

八. 广东省 中山 家乡芦兜粽

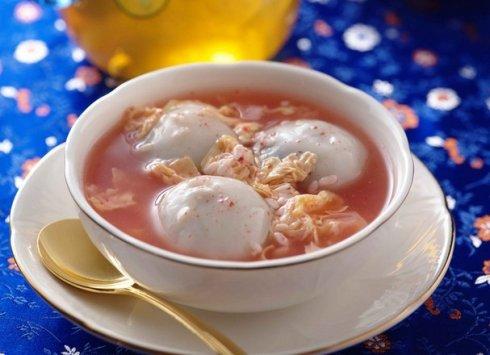

九. 台湾省 基隆 全家福的甜酒酿元宵

十. 福建省 宁德 福安 泥钉冻

相关特产

- 福安特产必买清单

- 家乡的特产文案简短

- 福建省福安市的特产有什么

- 福建家乡特产广告语

- 福安有什么卖特产的地方

- 纯天然的高原特产广告语

- 宁德土特产广告语大全

- 福安市特产有哪些

- 福安小吃特产资料

- 福安特产大全

- 福安市有什么特产好吃

- 福建特产的广告词

- 福安特产一条街

- 福安特产水果介绍

- 福安有什么特产

- 福安市特产小吃在哪里

- 福安特产是什么干货

- 福建福安商场里的特产

- 福安农产品土特产

- 高原特产广告词

- 武安特产广告语大全

- 古城福安土特产

- 关于青藏土特产的广告语

- 福安县土特产干货

- 西宁城东金傲土特产经销部

- 买北京特产都有哪些地方

- 成都有什么茶叶特产

- 遵义桐梓花秋特产干巴做法

- 三亚特产大集市

- 深圳特产修路闹钟

- 延安烟是哪里的特产

- 土特产优秀视频

- 卖农村特产的头像

- 郑州特产副食批发商城在什么地方

- 丽江彝族特产策划书

- 昆明市富民县的特产是什么

推荐特产

凤凰古城特产应该买嘛

凤凰古城特产应该买嘛 的详细介绍及图片!...

幸福屯特产店正在直播 溢源食品特产店直播

幸福屯特产店正在直播 溢源食品特产店直播的详细介绍及图片!...

潮汕特产沙茶王 正宗潮汕沙茶酱推荐

潮汕特产沙茶王 正宗潮汕沙茶酱推荐的详细介绍及图片!...

吉林农特产销售 吉林野生山货土特产店

吉林农特产销售 吉林野生山货土特产店的详细介绍及图片!...

涞源特产熟食超市 涞源县卤一鲜熟食店

涞源特产熟食超市 涞源县卤一鲜熟食店的详细介绍及图片!...

舟山特产即食红娘鱼干

舟山特产即食红娘鱼干 的详细介绍及图片!...

湛江特产红糖甘蔗 广东红糖是甘蔗做的吗

湛江特产红糖甘蔗 广东红糖是甘蔗做的吗的详细介绍及图片!...

都安特产有哪些小吃 都安十大美食排名

都安特产有哪些小吃 都安十大美食排名的详细介绍及图片!...

永城特产店位置地图

永城特产店位置地图 的详细介绍及图片!...

成都土特产品购买 成都土特产品批发市场

成都土特产品购买 成都土特产品批发市场的详细介绍及图片!...

宝泉村特产

宝泉村特产 的详细介绍及图片!...

凯里丹寨有什么特产 凯里适合带走的特产在哪买

凯里丹寨有什么特产 凯里适合带走的特产在哪买的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com