萧山区坎山镇八大村特产 兴桥镇十大特产

一. 山西省 临汾 洪洞 堤村红枣

二. 广东省 梅州 梅县 丙村沙田柚

三. 陕西省 渭南 澄城县 刘卓村挂面

手工挂面是人类社会传统饮食文化的体现,它是一种绿色食品,以美味、美观、营养好,而流传至今。早在光绪三年间,手工挂面经销于大荔、西安等地占据了市场,当时的口头禅是“澄城刘卓挂面的,摆在两街好看的”。大荔富商吴贠忠以收购、经销刘卓挂面为主,每年十月至腊月前来刘卓马驮、车拉收购挂面。朝邑县刘门村富豪王相儿为了减少当时清政府对他的征税,在慈禧太后私访西安时,曾做为供品,太后吃后赞不绝口,回京时带走一担,并为此每人减少了一千两税银。澄城县县令还给刘卓人在正街划拨过挂面市场,先辈们十分感激。全村只有80来户人家,男女老少不分白天昼夜的赶制年货。这种丰盛时期达二、三十年。嫁女娶妻,添子生女,老人贺寿,从始至今挂面成为待亲朋好友的上等佳肴。挂面的纯真、细腻、细长成为天长地久、永远长寿的象征。

手工挂面淳清、细腻、光滑如雪,分普通挂面、韭叶面、空心面、蛋清面、牛奶面等不同档次的营养食品,易于消化吸收,适应各种不同消费层次的需求,为人们提供了可口的营养补品。

四. 天津市 武清区 天津八大碗

五. 北京市 房山区 双麻

六. 湖北省 十堰市 竹溪 竹溪八大碗

竹溪八大碗来源于哪里?

八大碗一直流传于竹溪民间,常常有人问起八大碗指哪八碗菜?吃八大碗有哪些讲究?这些问题一直困扰着人们。其实,竹溪八大碗来源于陕西八大碗或本省黄州八大碗,现在西安市就有长安八大碗有限公司,黄州也有八大碗专卖店。有学者倾向于陕西传入说,因为竹溪建县时“陕西流民有五”。

再往前追溯,我国的八大碗起源于满族八大碗。满族八大碗是满族同胞的特有菜种。它由雪菜炒小豆腐、卤虾豆腐蛋、扒猪手、灼田鸡、小鸡珍蘑粉、年猪烩菜、御府椿鱼、阿玛尊肉等八种菜组成。

八大碗做法有粗细之分,细八大碗指:熘鱼片、烩虾仁、全家福、桂花鱼骨、烩滑鱼、川肉丝、川大丸子、松肉等;粗八大碗有:清炒虾仁、烩鸡丝、全炖蛋羹蟹黄、海参丸子、元宝肉、清汤鸡、拆烩鸡、家常烧鲤鱼等。

八大碗往往用于宴请宾客之际,每桌八个人,桌上八道菜,上菜时都用清一色的大海碗。清朝乾隆期间,正值鼎盛时期,政局稳定,经济发展,饮食市场空前繁荣,其中以“满汉全席”称雄饮食业(满汉全席分为“上八珍”、“中八珍、“下八珍”,满族八大碗为满汉全席之一“下八珍”),满族地方风味也应运而生,呈现出一派繁荣景象。满族八大碗深受民间欢迎,吃过八大碗的人都知道,八大碗味美,吃起来过瘾,具有浓厚的乡土特色。《满族旗人祭礼考》记载:宴会则用五鼎、八盏,俗称八大碗,年节、庆典、嫁娶,富家多以八大碗宴请,八大碗在当时集中了扒、焖、酱、烧、炖、炒、蒸、熘等所有的烹饪手法。其中阿玛尊肉俗称努尔哈赤金肉,最有代表性。此菜是清太祖努尔哈赤时代流传下来的。《满族简史》记载努尔哈赤统一东北后建“堂子”,立竿祭天,凡用兵及大事必祭。《竹叶亭杂记》记载:祭用,必选择其毛纯黑无一杂色者,其牲即于神前割之、烹之。

竹溪八大碗有哪些美丽传说?

关于八大碗有一个美丽的传说。相传吕洞宾、铁拐李、何仙姑、张果老、蓝采和、曹国舅、韩湘子、钟离汉“八仙”云游四海时,驾祥云一路从北向南,经过竹溪时,见竹溪河谷地绿意盎然,云烟氤氲,植物茂盛,一改西北之荒凉,便按下云头,遂化作百姓走进茅屋草舍。八仙见百姓生活清苦单调,饮食极为粗劣,于是分工在四周山上采来可食的椿芽、木耳、香菇等山珍,创造性地把各种荤素菜搭配在一起,煎、煮、烹、炸、炒,做出一桌桌丰盛的宴席来大宴四乡八邻百姓。

八仙之一吕洞宾高兴万分,拔剑在岩石上刻下七律一首:“古木丛林号白云,高岩更去谒观音。路逢青嶂上头上,寺隐白云深处深。法鼓震开天地眼,飞轮推出圣凡心。时人到此如中悟,何必南岩海上寻。”从此,有了竹溪八景之一的“云岩剑迹”。竹溪县现存的清同治版县志《艺文志》收录的《游白云岩》一诗,署名吕岩,而吕岩正是成仙之前的吕洞宾的真名。传说吕洞宾真有其人,没有成仙之前,名吕岩,故乡在今山西芮城。出生于世代官宦之家,自幼熟读经史,中过进士,当过唐末地方官。后因厌倦乱世,抛却人间富贵,和妻子一起到中条山上各居一洞修行。其修仙成功之后,下山云游四方,济世济民。

八仙走后,竹溪百姓学会了八仙的烹饪方法,并将菜的原料采集分类,制成佳肴,每逢重大节日、祭祀活动等都用这种宴席招待四方来宾,为纪念八仙授艺,取名八大碗,于是形成了今天流行于竹溪河流域的八大碗菜系。

八大碗内容有何变化?

竹溪是移民建县,据《竹溪县志》记载,明成化十二年建县时,竹溪人口构成“陕西之民五,江西之民四……今则四川江南山西广东湖南本省武昌黄州安陆荆襄之人亦多入籍。”目前现存的江西馆、湖南馆、黄州馆即是佐证。

特殊的人口结构,有利于文化相互渗透,使竹溪菜融合了川、陕、鄂等各地饮食习惯,兼收并蓄,形成了现在以四川的辣、山西的酸相融合的酸辣特色。八大碗落户竹溪以后,就约定俗成为四荤四素,荤菜常见的有红肉、大酥、小酥、卤水拼盘等;素菜有煎豆腐、煮粉条另加两个时令蔬菜。八大碗中蒸菜、卤菜、粉条、豆腐都可以头天准备,而竹溪的红白喜事多开“流水席”,灶里不断火,路上不断人。八大碗便于准备的优点自然被竹溪人所接受,成为红白喜事和年节的主打席面。

竹溪八大碗随着时代发展和生活富裕也在不断变化,八个菜内容因时而变,因口味而变。最重要的是增加了汤,有的还把汤换成了蒸盆。(十堰晚报文、图/特约撰稿人陈耀林)

七. 河北省 石家庄 正定县 正定八大碗

随着生活水平的提高,“八个碟子八个碗”也发生了演变,碟子由于小县盛菜少,演变成了盘子,由“八个”演变成了“十二个”、“十六个”、“十八个”等等,盘子里菜的内容也非常丰富。但是“八个碗”由于做工繁琐,对技术要求高而没有大的变化,只是叫法由“八个碗”变为“八大碗”,碗里菜的内容基本没有变化,所以“正定八大碗”成为一种颇具特色的民间传统菜肴。

据传,常山赵子龙打了胜仗时,常用四大碗肉菜和一些素菜犒劳将士。跟随赵子龙的厨师与一些将士,年老退役返乡后将赵子龙犒劳将士、宴请好友菜肴的做法带回老家正定,并且不断改进。随着历史的演变,人们的观念开始崇尚“八”这个字,为讨吉庆改方桌为八仙桌、坐八客、食八菜(八冷碟、八大碗菜),这种四碗肉菜和四碗素菜的形式在唐代时被定型为“八大碗”,并广泛流行。

正定八大碗主要包括:四荤、四素。四荤以猪肉为主,四碗肉分别精选前膀肉、中肋肉、后臀肉、肘子肉,这四碗肉用的肉料不同,每一碗肉都有名字分别为扣肘、酥肉、扣肉、方肉。四素一般选料为萝卜、海带、粉条、豆腐为主。八大碗不仅选料精良,做工更是讲究。先将选好的猪肉放在大锅中煮熟,煮熟后要趁热在肉皮上抹上一层蜂蜜,然后放进油锅中炸,直到肉皮成为黄红色出锅。等肉冷却后,再按照四荤碗的要求切块装碗。八大碗对刀工要求较高,切肉讲究方块则四面见线,方方正正;切片则长短协调,薄厚一致。切素讲究识菜下刀,错落有致,宽窄有矩。将肉碗装好后,上笼屉蒸。第一次蒸需要武火(大火)蒸一个时辰(2个小时),这次蒸不放任何佐料。大火蒸了两个小时后,肉中的油大部分被蒸出来,将这些油倒出来,接着再蒸。第二次蒸要用文火(小火),还是不放任何佐料,这次需要蒸半个时辰(1个小时),到时间后再将蒸出的油倒掉。

传统的八大碗需要传统的灶来完成。这种灶为长方形,顶头是一口大锅,为蒸碗所用,大锅向后为一溜对称的6个或8个小锅(也叫后锅),灶的顶端为烟囱。大锅在蒸碗时,后面的小锅用来炖素菜。

蒸碗蒸了两次并不算完,在吃之前将多种佐料熬成的汤加入每一个碗中,然后再上笼屉蒸一至两个小时,这样才能使肉碗具有特有的味道。素碗的素菜直接从锅中盛到碗里就行。热气腾腾的八大碗还未端上餐桌,香味已经飘入人的鼻孔。八大碗上桌之后,最令人嘴馋的要数那四碗肉,碗中的方块肉肉皮为金黄色或红褐色,皮下肥肉为玉白色,再下面的瘦肉为酱红色,令人食欲大增。而用中肋肉做成的酥肉,则是一层肥肉一层瘦肉,玉白和酱红相间,使人垂涎欲滴。碗中的肉,看似肥腻,吃起来却没有腥味,肥肉的柔滑入口即化,瘦肉的美味唇齿留香。素碗中的菜,也有蒸碗的特色,平时粗硬的海带变得柔柔顺顺得像粉条,平时柔顺的粉条变得滑滑溜溜地像凉粉,平时软软的豆腐变得怀揣高汤味道醇美,平时平平凡凡的萝卜白菜也变成人们的喜爱。

正定八大碗的特点是荤菜不油腥,素菜不寡淡,与馒头、大米饭相搭配,吃起来满口留香,咽下去回味无穷。在正定一位姓宋的师傅做了几十年的传统八大碗,并将八大碗从民间的餐桌上搬到了酒店里,还将八大碗由八样开发到了十几样。他靠自己的功夫和技术,使他的宋记八大碗于2007年入选河北省省级非物质文化遗产。进入饭店的八大碗与玉米面饼子、小米粥、玉米粥等粗粮相搭配,吃起来不仅可以体验古人那样大块吃肉的潇洒,享受大碗喝酒的痛快,还可以佐以粗粮,讲究营养均衡和科学饮食。

八. 山东省 聊城 临清 临清清真八大碗

清真八大碗是如何形成的?

“清真八大碗”是一道在世界上独一无二的清真复式饭菜,它的形成源自抱碗菜,而抱碗菜的形成又与回回兵有着直接的关系,而回回兵军屯临清又与大运河有着必然的联系。军屯就是驻扎在某军事要地的屯田军队。当年,元明王朝在临清军屯的主要目的就是保护漕运,保护粮仓。据《临清州志》记载,“西域回回徙居临清”主要来源有“军籍户、侨宦、游商”,其中军籍户主要来自元代军屯(1289年)和明代军屯(1369年)。据《临清县志》记载“元代延佑三年以海口屯军隶临清万户府”。据《明史•兵志》记载,“初,洪武二十六年定天下都司卫所”,大明王朝为了保护临清漕运大码头,在临清设“临清卫”,其驻军级别等同于天津卫、威海卫。

元代,成吉思汗率领蒙古军西征,征服了中亚、西亚许多信仰伊斯兰教的国家。大量信仰伊斯兰教的波斯人和阿拉伯人被征调到中原。这些人大部分被编成“探马赤军”(或称“西域回回兵),参加平金、征宋、统一中国的战争。按元朝对探马赤军的规定:“上马则备战斗,下马则屯聚牧养”,大运河沿岸是这些信仰伊斯兰教军士“屯聚牧养”的重要之地。据《元史•世祖本纪》载:“河洛,山东居天下腹心,则以蒙古探马赤军列大府以屯之”。而“河洛、山东”涵盖了临清境内的永济渠和会通河地域。据临清庄乡族谱记载,部分穆斯林姓氏即为“西域回回兵”的后人。

明初,以徐达和常遇春为统帅的明军南征北战。至正二十八年,这支明军“循河北上,师次临清”。徐达、常遇春系回族,其部将亦多回族。临清作为明军的征战要地,派有大批回族军士留守。据碑刻记载,临清老礼拜寺,就是由徐达、常遇春等回回教门始建,期间常遇春、徐达、胡大海率军沿运河征战临清一带,并在临清派回族将军和士兵驻守,因此,现在临清还有很多村庄仍保持着编民屯垦的称呼。比如:洪官营、陈官营、赵官营、老官营等。当时,军屯官兵被称为“军籍户”,明代的军籍是世袭的,卫所兵有定籍,兵农合一,屯守兼备,不但保证了兵源,也满足了军队的供给。随着战事的减少,社会的稳定,军屯的回回兵逐渐占籍临清,由“兵农”转为农民。

不论是元代回回兵,还是明代的回回军籍户,他们均祖居西域,饮食习惯多以牛羊肉为主。兵备战争期间,回回兵为了适应时间紧迫、行动迅速,方便快捷等军事用餐的特点,他们将穆斯林善于加工肉食的技艺运用到了战争中。回回兵预先将牛、羊肉等食物,通过炖、炸、蒸等方法,加工成熟制品,以备行军打仗之需。每到军队开饭时,火头兵架锅烧汤,将预先备好的熟制品,用热汤水一浇,便成了一份可口饭菜。这样不仅有利于行军携带,也有利于士兵们在最短的时间里吃到适合本民族生活习惯的饭菜。而且,这样的饭菜可解决千百人同时用餐。又《民间访册》记:回回兵用饭时,每人面前放一大碗饭菜,他们以队为单位席地围聚而坐,念诵“太斯米”,“奉至仁至慈安拉之名”,“孩子啊,以安拉的名义开始,吃你面前的食物。”(《穆斯林圣训集》),抱碗而餐。抱碗菜首先在回回兵军队中初现雏形。后来,抱碗菜的加工、制作、用餐等方式在回民军籍户中流行开来,并逐渐融进了中原百姓生活习惯,由席地围坐,发展成了四方围桌的用餐民俗形式。当年,虽说桌面上放八大碗,有可能是每人一大碗炖肉,也可能是每人一大碗炖鸡,而且是每个人只吃自己面前的大碗菜。后来又逐渐演变为八人八大碗同桌共餐的形式,但,八大碗之中的菜品可单、可各异、亦可重复。

经过数百年间历代穆斯林厨师的不断创新、完善,结合临清穆斯林群众的生活习惯,在不违背伊斯兰教义的基础上逐渐形成了临清“清真八大碗”。寻根溯源,临清“清真八大碗”距今已有700多年的历史,它是临清穆斯林教徒勤劳、智慧的结晶。

清真八大碗有什么特点?

说到临清“清真八大碗”有什么特点,除了色、香、味俱佳外,运河文化保护协会的刘英顺老师在他的《浅谈临清清真八大碗》中写到还有0,那就是一肉二汤三滋补:

一肉。原料以牛、羊肉为主。牛羊肉不仅营养丰富,而且其味佳美。伊斯兰教倡导食用牛羊等佳美食物,戒“奇形怪状、污秽不洁、性情凶恶、行为怪异等之肉”(《古兰经》)“归信的人们啊!你们可以吃我所供给你们的佳美食物”。所谓佳美食物,马坚阿訇解释说,牛羊肉就是佳美食物,其有良好的外观形象、鲜香的嗅觉口感和丰富的营养价值。

二汤。清真八大碗属于汤菜,它很注重汤的运用,其汤有原汤、清汤、白汤。巧阁、松花、闷子佐以白汤,清氽丸子佐以清汤,烧肉、炖肉佐以原汤。清真八大碗中的汤都最大限度地保持了它们的原汁原味,不添加任何现代添加剂(味精、鸡精、香精、色素、酸钠、嫩肉剂等)进行调味、调色,这可称是另一个意义上的返朴归真。

三滋补。清真八大碗不仅都是佳美的食物,而且还都具有滋补强身的功用。元代回回太医忽思慧《饮膳正要》“羊、牛肉,温补不燥,培元固本,易筋壮骨”,经常食用可以“开胃健力,散寒助阳,益肾补虚”。据回回典籍《天方典礼》记载“饮食,所以养性情也”,“惟驼、牛、羊独具纯德,补益诚多,可以供食”。2008年首届“中国十大寿星排行榜”,其中穆斯林老人占7位。所以说,清真饮食不仅是一种文化,而且还是一种行之有效的健康长寿之方。

临清“清真八大碗”菜品名称及特色

1、烧肉

特点:酸香透烂,肥而不腻。

2、炖羊肉

特色:软烂醇香,汤汁醇厚

3、巧阁

特色:香嫩松软,汤汁爽口。

4、松花羊肉

特色:味醇透烂,汤汁鲜香。

5、清氽丸子

特色:汤汁清香,滑嫩劲道。

6、黄焖鸡

特色:肉烂清香,色泽金黄。

7、里脊

特色:色泽红亮,香透滑嫩。

8、肉杂拌

特色:清香爽口,味道各异。

任何一种美食,可能每个人都有各自的见解与评价,然而,我认为品评一种美食,首先应该是吃文化,然后是吃技艺,最后才是吃味道。一种食品,如果没有文化做支撑,那它只能是一种果腹的食物,绝对称之不上美食。而,“清真八大碗”可以说是美食中之美食。我们在品尝和欣赏“清真八大碗”的同时,可以从中感受到临清穆斯林文化底蕴的深厚和饮食文化的灿烂,还可从中参悟到穆斯林做人的准则,那就是大碗中透着质朴,清香中透着率真,简单中透着智慧。可以说,临清“清真八大碗”是运河文化与穆斯林文化在临清大地上和谐交融的典范,是临清运河文化中一颗璀璨的明珠,是申报大运河非物质文化遗产中不可或缺的章节。我们有责任去发掘、去保护、去弘扬,力争让全世界的人们都知道运河古城临清有一美食名菜“清真八大碗”。

九. 福建省 宁德 寿宁 承天村乌龙茶

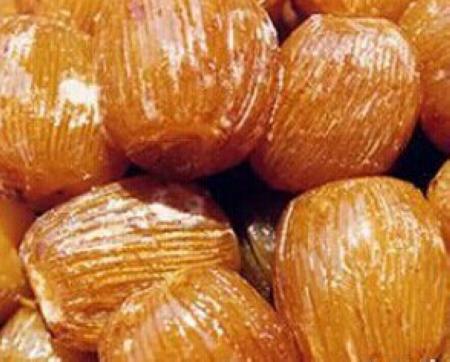

十. 安徽省 宣城市 广德县 施村蜜枣

施村蜜枣的制作是以家庭为单位。一旦蜜枣上市,你只要走进施村,这些普通农民家庭,家家户户都在制作蜜枣。将自己的淳朴善良的心和雪白的砂糖揉为一体,注入那一颗颗“玛瑙”中去,为社会提供美好而甜蜜的蜜枣果子。

施村枣树很多,品种也多,有牛奶枣、红奶枣、水奶枣等等。其中牛奶枣具有个大、核小、肉质疏松、皮薄而韧、汁液较少的特性,是制作蜜枣原料的最佳选择。每年的阳历8月下旬,人们就开始采摘牛奶枣。剔除畸形枣、虫枣、过熟枣后,将枣果按在切枣机内,以进出口径的大小分等级。然后将经心挑选的枣果按等级投入切枣机的孔道进行切缝。深度要严格控制在果肉厚度的一半,如果切的过深容易破碎,过浅则糖液不易浸透。划缝的鲜枣在清水中洗净并沥干水分后,就开始煮枣。

煮枣都用锅灶,一般都是用专门为制作蜜枣而筑的大铁锅灶。煮枣时砂糖和鲜枣的配比依经验而定,但一般比例为1:2。枣的干湿、成熟度、煮的时间和火力均由自己把握,先在锅内放些清水,再把水和糖加热,溶成糖液,然后再倒入鲜枣与糖液搅拌,用旺火煮熬不断,翻拌并要捞除浮起来的糖沫。待枣熬至变软变黄时,就减缓火力,进行翻动。当糖色由白转黄时,减退火力,用纹火缓缓熬煮,煮枣时间一般要求达到50分钟左右即可。然后再将煮好的枣子连同糖液倒入冷锅静置,使糖液均匀地渗透入枣果,并隔一定时间翻拌,然后将糖枣倒入滤糖箩中滤去糖液。滤干糖液后的枣果要放在太阳下暴晒,如遇阴雨天气则需及时送入烘房焙烘,焙烘时火力先慢后快,焙烘的时间一般为一天。但不管是晒还是烘,都要每隔几小时翻动一下。

翻动过程中将枣果用压枣机或手工压成圆形扁平状,以促进干燥或改善外观。

暴晒后的蜜枣在显露糖霜后,放到屋内翻动阴干。烘焙的蜜枣则要进行干焙。火力应先急后缓,促使枣面显露糖霜,然后火力逐渐降低,及时翻动使枣果干燥均匀。检验时要用力挤压枣果不变形,枣色金黄、透亮、枣面透出枣霜即可。

收尾的工序就是将蜜枣分级,装入塑料薄膜的食品袋里,最后再进入市场。

相关特产

推荐特产

呼伦贝尔特产套餐 呼伦贝尔特产排行榜前十名

呼伦贝尔特产套餐 呼伦贝尔特产排行榜前十名的详细介绍及图片!...

山东特产包 山东特产礼品清单

山东特产包 山东特产礼品清单的详细介绍及图片!...

同事妈妈送的特产 同事带来的特产

同事妈妈送的特产 同事带来的特产的详细介绍及图片!...

多味特产食品 多味香食品图片大全

多味特产食品 多味香食品图片大全的详细介绍及图片!...

地方特产小吃测评 地方特产美食推荐测评

地方特产小吃测评 地方特产美食推荐测评的详细介绍及图片!...

威宁农特产品有哪些 威宁出名产品

威宁农特产品有哪些 威宁出名产品的详细介绍及图片!...

山西太原食品街特产店 太原小店土特产专卖店

山西太原食品街特产店 太原小店土特产专卖店的详细介绍及图片!...

小马哥找特产黑龙江海伦市直播 黑龙江小马哥土特产直播

小马哥找特产黑龙江海伦市直播 黑龙江小马哥土特产直播的详细介绍及图片!...

固城湖特产都有哪些 固阳十大特产有哪些

固城湖特产都有哪些 固阳十大特产有哪些的详细介绍及图片!...

做特产食品加工赚钱吗知乎 小型食品加工赚钱吗

做特产食品加工赚钱吗知乎 小型食品加工赚钱吗的详细介绍及图片!...

贵州土特产名称 贵州特色土特产介绍

贵州土特产名称 贵州特色土特产介绍的详细介绍及图片!...

为家乡土特产写一份广告 为家乡的土特产做广告词150字

为家乡土特产写一份广告 为家乡的土特产做广告词150字的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com