一. 甘肃省 天水 甘谷县 甘谷刺绣

甘谷刺绣

刺绣在中国有二三千年以上的历史。刺绣是甘谷的传统工艺制品,早为点缀装饰之品,花纹为写实性图案。甘谷刺绣吸收了苏、湘、蜀绣的绣法,结合地方民情习俗,形成了巧拙相济的格调。其图案形式多样,囊括了绘画题材的各个领域,有的图文并茂,有的纳福求财,有的驱邪祝愿……由于制作者的主观意图有别,在材料、花色图案上有一定差异。姑娘们作嫁妆用的刺绣花纹图案以绣牡丹象征美满幸福,“喜鹊闹梅”喻喜上眉梢,“龙凤合欢”寄托家庭和睦,“鱼儿钻莲”喻姑娘隐藏的爱情秘密,鞋垫上“正”字示丈夫走正道……。妇女们家庭用的刺绣,图案以山水、花草、树木为主。遗存于甘谷民间“三寸金莲”绣花鞋,小巧别致,绣工精细,色调柔和,堪称工艺精品。老年人的刺绣以戏剧人物、民间故事和传说人物为主,其构图采用夸张手法,表现突出主题。

刺绣在中国有二三千年以上的历史。刺绣是甘谷的传统工艺制品,早为点缀装饰之品,花纹为写实性图案。甘谷刺绣吸收了苏、湘、蜀绣的绣法,结合地方民情习俗,形成了巧拙相济的格调。其图案形式多样,囊括了绘画题材的各个领域,有的图文并茂,有的纳福求财,有的驱邪祝愿……由于制作者的主观意图有别,在材料、花色图案上有一定差异。姑娘们作嫁妆用的刺绣花纹图案以绣牡丹象征美满幸福,“喜鹊闹梅”喻喜上眉梢,“龙凤合欢”寄托家庭和睦,“鱼儿钻莲”喻姑娘隐藏的爱情秘密,鞋垫上“正”字示丈夫走正道……。妇女们家庭用的刺绣,图案以山水、花草、树木为主。遗存于甘谷民间“三寸金莲”绣花鞋,小巧别致,绣工精细,色调柔和,堪称工艺精品。老年人的刺绣以戏剧人物、民间故事和传说人物为主,其构图采用夸张手法,表现突出主题。

甘谷刺绣以绣工精细而著称。过去农村姑娘们常聚一起,手拿刺绣针线活,利用农闲时间相互传摹,切磋技艺,陶冶情趣。她们结婚时,洞房里嫁妆上摆满了各式各样的刺绣品,以针线活显示新媳妇的勤快和手巧。刺绣工艺品亦可作为信物,用来酬谢“媒”人,敬献长辈,或作为见面礼送给心上人或至亲好友,小小的刺绣品成了人们勾通感情,表达情意的桥梁。

甘谷刺绣讲究画绣结合与针法、绣线的运用,并注意绣缎画稿的选择。早期多用纸剪成花样贴在锦缎上再绣,有浮雕之感,后来多用铅笔、彩笔、毛笔等直接将花样西域描在锦缎布匹上,有的边画边绣,有的画完再绣,还有的用布剪成花样在外围和上边刺绣,经针工和彩线搭配成为精美的绣品。一幅好的花样,在农村世代相传,越是边远山村,保留越完整,这种粗扩稚拙的特色越突出。在农村,有文化的妇女大多追求细腻、素雅、纯朴的风格,其花样多学“文人画”针法,大胆吸收“四大名绣”的效果,使其显示极高的欣赏价值。

甘谷刺绣中,颇具典型的有枕顶、香包。在甘谷南、北两山,农村妇女将布枕做成长方形或扁方形两种,为了布枕美观,她们在两侧缝上绣有图案的正方形或长方形堵头,这就产生了枕顶刺绣艺术。甘谷刺绣中,值得称道的是甘谷沙石坡村人王琴,她从陕西周至学得刺绣技艺,从1988年始先后在县城筏门街、县府街开办“王琴窗帘刺绣加工部”,其刺绣作品主要有旗、裙、匣,图案为“二龙戏珠”、“八仙过海”、“九仙聚会”、“丹凤朝阳”、“十八罗汉”、各种佛像及花草等,县内尖山寺、黑潭寺及县外武山水帘洞等名胜景点寺庙有其刺绣作品。另外,甘谷妇女赵晓玲日前被甘肃省文化和人事部门评为副高级刺绣艺术师,她的刺绣作品屡获伏羲文化旅游节民俗展及天水市妇联成立50周年工艺作品展优秀奖。

二. 贵州省 贵阳 开阳县 富硒农家宴

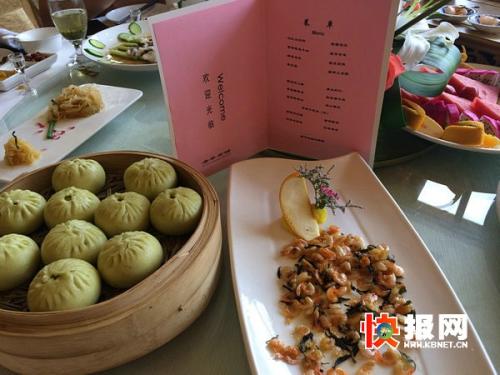

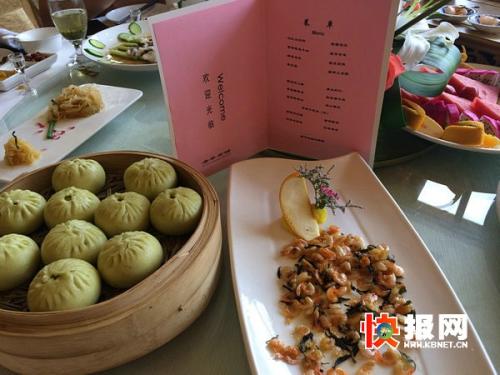

每年冬季,在开阳县泡完温泉,最美就是能到农家乐杀年猪,再吃上一顿地道美味的刨汤宴。

冬季可以在禾丰乡或者南江乡等乡镇的农家乐订购年猪(用土方法、熟饲料喂养的富硒猪),订土鸡(鸭)、土鸡(鸭)蛋。订好当天,农家现场宰杀,并将内脏和部分肥瘦肉做成风味独特的农家火锅,小炒等供游客品尝。游客晚餐后还可以将剩下的大部分肉品带回家,或者在农家腌制成腊肉、香肠等。

三. 广东省 河源 连平 农家宴

八仙桌,八人一台。民间喜庆、婚嫁、做生日、庆满月、款待亲朋好友,都办上一桌“八盘”丰盛的佳肴来宴请客人,称“筵席八盘”。

四. 甘肃省 天水 甘谷县 甘谷罐罐茶

罐罐茶

罐罐茶,并不是茶的种类,如龙井、铁观音者,而是因使用罐罐煮茶而得名。在西北,从大水缸到小酒盅之间的坛类缸类统称为罐。煮茶用的杯状瓦制罐因小巧玲珑而称为罐罐。罐罐的口沿比罐体宽出些许,口沿以下用铁丝箍紧,铁丝一头长出成柄,柄上缠布防止手握时被烫。

在西北农村,有老年人的家庭,每天清晨都会飘出罐罐茶的清香。罐罐茶的煮法非常简单,西北老汉一般用每斤十元的廉价茶来煮。先在屋檐下生起泥胚小火炉,装半罐茶添满水置于火炉上煮,煮沸之后将茶水倒入茶杯,每次只有一小口多。茶叶仍留在罐中,继续添水再煮。如此反复多次才能煮满一杯茶。此时满屋满院已是茶香四溢了。老年人喜欢喝滚烫的浓茶,嚼几口饼子垫了空腹之后,将杯口贴在嘴边左右摇晃脑袋朝杯中吹气,然后轻轻嘬一口,仰头喝下,并不忘了长嘘一口气,砸吧砸吧嘴唇,似乎吃下了灵丹妙药,并且会笑眯眯的跟孙子说:“早起一杯茶,我是皇帝爸”。这罐罐茶下肚,都变皇帝老子了,当然一天心情舒畅。孩子们喝这茶是要咧嘴的,不只是烫,而且苦,但是后味很足,呼出的气都有了茶的香味。

农忙时节,大人们都在凌晨起床,将茶水装满小杯,拧紧怀盖提到田间,干活累了嘬一口,浑身便有了使不完的劲。孩子们眼睛还没睁开,就闻到满屋的茶香,顺着香味摸索到茶杯,一饮而尽,便口清气爽了。

冬天的早晨不用干活,都睡到很晚才起床,孙子便拣好柴火蹲在火炉边,嫌火不够大,就不停地朝火炉吹气,有时火被灰埋住了,靠近去吹,火猛的燃起,头发眉毛也被烧焦。冬天的早晨,这罐罐茶从起床煮到吃早饭,吃完早饭接着再煮。

落雪的早晨,路太滑没法去深沟挑水,孩子们便用双手掬满干净的雪,放进罐中煮茶。看着雪花在罐中慢慢融化,再闻着茶香慢慢从罐中升起,口水都不知咽了多少。孩子们等不到茶水倒入杯中,便将饼子沾了罐中的茶水来吃。这时的茶杯是盛不满的,罐中茶刚倒入杯中,便寻来另外的杯子,将茶水在杯与杯之间倒来倒去,等到茶水降温了,香气早就弥漫了整个院子。

没有雪的早晨,在院子用棍子支起竹筐,筐下撒上谷子,用长绳的一端系紧棍子,另一端拉到火炉边。煮茶的当儿,看着麻雀跳到竹筐下吃谷子,猛一拉绳子,麻雀就给罩住了。将麻雀从竹筐下活捉出来需要技巧,将袋口的一边拉起,另一边置于筐底,慢慢拉动袋子将麻雀与竹筐一起装入,再伸手入袋抓麻雀。麻雀到手了,孩子们都要先玩会,再糊点稀泥包住麻雀仍进炉灰。等一杯茶煮好了,用火棍从炉灰中拨出泥块敲碎,于是麻雀的香味便和茶香一起飘散开来。

五. 甘肃省 天水 甘谷县 天水杂烩

天水杂烩 把鸡蛋蛋清和蛋黄搅匀,摊成薄饼。取鲜五花肉剁碎,放入盐、粉面、花椒后拌匀,加在两层薄蛋饼中间压平,上笼蒸熟,切成条形,便做成夹板肉。以夹板肉为主,配以响皮条、丸子,浇上鸡汤、撒上葱花、香菜、木耳等,盛入汤盆,量足汤多,荤素搭配,边喝边吃,不油不腻,味道鲜美。

六. 甘肃省 天水 甘谷县 甘谷砖雕

砖雕,俗称“花雕”,是一种独特的墙壁装饰物,它以砖为材料,不凭丹青,不借金玉,运用能工巧匠的双手,在砖墙刻出丰富多彩的立体图画,它的独特丰风采和典雅魅力,构成了我国民间艺术一道亮丽的风景线。

砖雕艺术在我国历史悠久,早在东周时期就有砖刻的龙纹,到了明代,随着造砖技术的不断发展,砖雕工艺日渐兴起。据明代计成所著《园治》一书记载:“历代墙垣凭匠做雕琢花鸟仙兽,以为巧治”,可见当时砖雕流行之势。

甘谷砖雕的生产历史最早可追溯到汉代,当时只有简单的脊挑角和挑角装饰,到了宋代,砖雕生产有了一定的规模,在当时的砖雕墓穴中,就有砖雕的人物故事。明清时期是甘谷砖雕艺术发展的辉煌时期,砖雕广泛运用于寺庙、宅院、会馆等建筑中。在全国重点文物保护单位——甘谷大像山,就出土有许多明清时期刻有龙凤、太极八卦等图案的砖雕残件。

甘谷砖雕艺术作品可分为宗教、民俗两大类。砖雕作品主要有“佛八宝”、“暗八仙”、“金刚罗汉”等等,不一而足。其中“暗八仙”应用最为广泛。

百姓院落的砖雕不同于庙院砖雕,主要体现的是甘谷的民俗文化,而且以花卉、动物居多,比如“福禄喜寿”、“五福临门”、“喜鹊闹梅”等,这些砖雕作品真实反映了甘谷人追求美好生活的愿望。与此同时,甘谷砖雕总是在较小的空间给人以无限的遐想,铜钱、佛尘、花蔓、李子等图案组成“前程万里”;笔、金锭、如意等图案组成“必定如意”;还有“十辈诸侯”、“十辈同居”等等。

甘谷砖雕是一种集书法、绘画、故事、传说、雕刻、建筑构图“六位一体”的民间艺术。在大像山鲁班殿规矩门上的一副对联:“其巧在古倕以上,所居介帝君之间”,刀法准确细腻,既点明了鲁班的历史功绩,又说明了鲁班殿在大像山石窟所处的位置,使人们在欣赏砖雕艺术作品的同时,感受到我们祖国古老文明的伟大与神奇。

甘谷砖雕的技艺可分为浮雕、深雕、堆雕、透雕、圆雕和多层雕等,每件作品不仅可以独立成件,而且可以使一组砖雕作品相互组合,成为一件新的作品,看上去天衣无缝,丝毫没有拼凑之感。在用材上,甘谷砖雕十分讲究,要求所选的砖坚硬细腻,色泽黛青,“敲之有声,断之无孔”是用材标准。在制作上,甘谷砖雕要求非常严格,每一件作品都要经过打胚、粗雕、细雕、修补、磨光等多道程序。

七. 甘肃省 天水 甘谷县 天水麻食

天水麻食 用麦粉和成软面团,每次掐一小点,用大拇指搓片后卷成一个个小海螺状,在开水中煮熟,捞入碗中,浇上臊子,调入佐料即可食用。特点是入味、滑爽、易消化。还可做成炒麻食、烩麻食等。

八. 甘肃省 天水 甘谷县 甘谷大葱

甘谷大葱为地理标志证明商标。甘谷大葱为农产品地理标志产品。甘谷古称冀,公元前688年(秦武公十年)建县, 迄今有2680年,为全国县制肇始之地,有“华夏第一县”之称。是人文始祖伏羲氏、孔子七十二贤人之一石作蜀、清初翰林院侍读学士巩建丰等名人先贤的生息之地,是三国蜀汉大将军姜维等名人先贤诞生之地,世称姜维故里。甘谷农业的发展历史悠久,甘谷独特的地理位置是中国北方大葱的适宜栽培黄金纬度区之一。甘谷种植蔬菜历史悠久,种类繁多,品质优良,甘谷大葱在明未清初就有种植。据甘谷县志记载:“清初主要蔬菜有芹、韭、葱、蒜、薤、茄、白菜、菠菱、甜菠菜、萝卜(黄、自、红、青4种)、芫荽、五撮、苣荬、马齿苋、茨(慈姑)、椿头、王瓜(黄瓜)、甜瓜、西瓜、冬瓜、南瓜、葫芦。葱蒜类有12个品种:红根韭、白根韭、马莲韭、四川冬韭、汉中冬韭、甜葱、白葱、小葱、龙葱、洋葱、红蒜、白蒜。” 甘谷大葱生产距今已有上百年历史,特别是1987年就形成了一定的种植,1992年大规模种植,特选大葱、铁秆王等优良品种的引进,经本地改造、选种,成为高产品种,形成了以新兴镇雒家村为主的大葱种植基地,大葱种植面积1.8万余亩,平均亩产5000 kg,总产量6.88万吨。因其葱白长﹑产量高﹑品味浓郁在短短几十年中成为我县蔬菜的主打产品之一。

甘谷大葱是甘肃省天水市甘谷县的。甘谷大葱葱白脆实、落地即断,甘甜多汁,辣度适中,香辛浓郁,富含营养,品质上佳。甘谷大葱是国家农产品地理标志保护产品。

甘谷县位于甘肃省东南部,天水市西北部,渭河上游。地处东经104°59′至105°31′,北纬34°31′至35°03′之间,甘谷境内山多川少,气候干燥,典型的大陆性季风气候和独特的自然资源形成了大葱生产发育的有利条件,同时也为大葱的营养特质、辛辣物质的积累形成奠定了基础。

甘谷大葱产地地处甘谷县渭河南北浅山区、川台机灌地和川台地,该区域海拔1400-1600 m,与其他地区相比,具有光照充足,昼夜温差大,土壤有机质含量高等明显的地域性特点。甘谷大葱产地为黄土梁状山地,土质为黄绵土,土壤中含有丰富的微量元素和矿物质,有利于大葱的吸收和生长,独特的土壤条件,使甘谷大葱营养丰富。甘谷大葱植株高大,假茎较长,直立性强,外形粗壮挺拔。葱叶色鲜绿,管叶厚韧,质地脆嫩,落地即断,嚼之无丝。葱白脆嫩,质地细致,辣度适中,甘甜多汁,香辛浓郁,富含营养,品质上佳。“甘谷大葱”葱白长40—60 cm,直径1—2.5 cm。富含多种维生素、蛋白质、扩物质、可溶性糖等。其中维生素C 0.25 g/kg,维生素A 0.12 g/kg,蛋白质14.17 g/kg,可溶性糖98.1 g/kg,游离氨基酸0.38 g/kg,磷0.25 g/kg,镁0.16 g/kg,钙0.63 g/kg,膳食纤维24 g/kg,干物质13.3%。农药残留、重金属指标均符合绿色食品标准,甘谷大葱的理化指标达到绿色食品标准要求。

2013年,甘肃省甘谷县园艺技术推广站申报的“甘谷大葱”通过农业部农产品质量安全中心审查和组织专家评审,实施国家农产品地理标志登记保护。

地域范围

甘谷县位于甘肃省东南部,天水市西北部,渭河上游,渭河由西东横贯全县,境内长度41.6公里。地处东经104°58′至105°31′,北纬34°31′至35°03′之间,甘谷境内山多川少,气候干燥,典型的大陆性季风气候。甘谷东邻秦安县、麦积区,南接秦州区、礼县,西与武山县交界,北与通渭县相连。甘谷大葱产地地处甘谷县新兴镇北浅山区,该区域海拔1400-1600m,为黄土梁状山地,土质为黄绵土,有机质含量丰富,年平均气温11.5 ℃,年日照时数2131小时,无霜期196天,年降水量451mm;地势平坦、土层深厚、空气清新、光照充足、灌溉条件良好、水质纯净无污染、区域内无工业污染,为天然绿色食品生产区。 甘谷大葱实施地理标志产品保护范围涉及新兴、磐安、六峰、大像山镇、金山、八里湾、谢家湾、礼辛、安远9乡镇99村,目前,栽培面积达到1300公顷,年产量达到5850吨。

九. 甘肃省 天水 甘谷县 甘谷扇鼓

甘谷扇鼓是古老的民间打击类乐器,早期为祭祀法器,后多见于民间社火等活动中。

扇鼓制作工艺极其考究,它由扇面、扇圈、扇环、扇椎4部分组成,扇圈古代多为铜圈,现在多为铁圈;扇面则以上等羊皮为材料,以民间百姓挣罗儿的方式制作;扇环作为配器,由三个半圆形梅花图案构成,以钢筋锻打而成;鼓椎里为荆条,外以羊皮裹之。甘谷扇鼓既可齐奏,又可伴奏。节奏极具变化,铿锵有力,震撼人心。

十. 甘肃省 天水 甘谷县 三红苹果

“三红苹果”:产于金川乡、白家湾乡,以质优闻名。