一. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵小炒肉

醴陵小炒肉是湖南省株洲市醴陵市的特色美食。醴陵市小炒肉,既不油腻,又营养丰富,肉嫩汤甜,在醴陵是可以做菜,也可以做饭吃的。

醴陵小炒肉属于家常菜,炒起来比较随意,东家与西家各有不同,基本做法是一致。首先,炒小炒肉需要选带皮的新鲜猪肉,将肥肉与精肉分开切。肥肉要切得薄,而且均匀,每片肥肉都带上一线猪皮。精肉也要切得薄,尽量将肉片切得大一些。炒的时候,先将肥肉下锅爆,等到肥肉转成猫耳形状,下精肉,稍炒,变成白色,就沏汤,汤下锅就不要再翻再动。同时下辣椒、调料。调料可以是芹菜,也可以用大蒜叶,完全凭口味。等汤翻滚了,小炒肉就炒好了。里手的还可以在精肉里加一些猪肝,口感就会嫩一些;还有的加上猪血、猪肝、心肺等多种内脏的,味道就更丰富了。

醴陵小炒肉的做法有三种:一是用青椒小炒的,不带汤;二是用红辣椒去炒的,放芹菜,带汤;三是用干辣椒粉去炒,放大蒜或芹菜。三种小炒肉做法很简单,但各有其味,都追求鲜嫩,秘诀在于所用的肉。小炒肉要用猪前腿肉,同时加入一些带皮的肥肉,以保证它的油汁。在小炒过程中一定要掌握好火候,才能保证它的美味。

二. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵烟花

醴陵烟花为地理标志证明商标。醴陵花炮起源最早可上溯至唐代,距离现在已经有着上千年的历史,以产地醴陵而被概括命名。当地是烟花的发祥地,也是花炮祖师李畋的故乡,被誉为名副其实的“花炮之乡”。

由来

相传唐朝初年,吴楚间瘟疫流行,李畋在其家乡麻石村用竹筒装填火药燃放,利用0时产生的气浪和硝烟驱散瘴气,控制病疫传播,并曾为唐太宗李世民“驱鬼祛邪”。李畋因开火药用于“爆竹”之先河,故被花炮行业尊为祖师爷,称为李畋先师。这个李畋就是湖南醴陵人。后人将炮竹加以改进,以纸筒代替竹筒,变单发为连响,并研制出了五彩斑斓、绚丽多彩的烟花。尔后花炮逐步形成规模宏大的产业,为许多花炮产地带来了滚滚财源,醴陵也因此成为江南富庶之地。

历史

醴陵自古便是中国花炮生产的中心之一,是烟花鞭炮的发源地,。据史料记载,“湖南生产鞭炮始于唐代,发达于宋末及清乾隆年间……湘东之平江、浏阳、醴陵……均为爆竹制造中心地”(民国24年《中国实业志》),至今已有1300多年的历史。

花炮祖师李畋就是醴陵富里镇麻石村人氏。醴陵最早的花炮产区是麻石及邻近的富里、潼塘一带。至清咸丰、同治年间,产区扩展到南桥、白兔潭、仙石、浦口、王坊一带,与浏阳金刚、大瑶、萍乡上栗等地区连成一片,形成集中产区。清光绪年间醴陵花炮开始出口海外。解放后,花炮发展成为醴陵两大支柱产业之一,醴陵也成为了名副其实的“花炮之乡”,醴陵花炮的鼎盛时期是在上世纪八十年代中期,全市有花炮厂家400多家,从业人员达12万余人,产值名列全国第二,仅次于广东东莞。

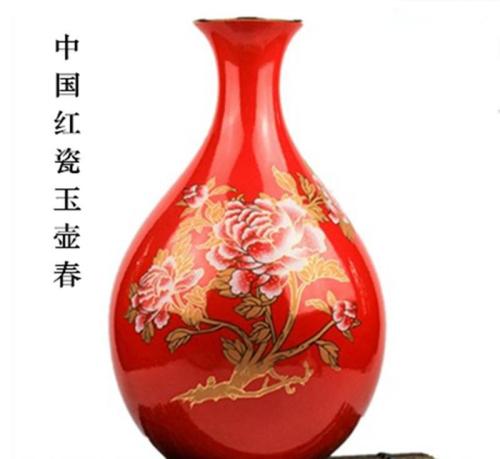

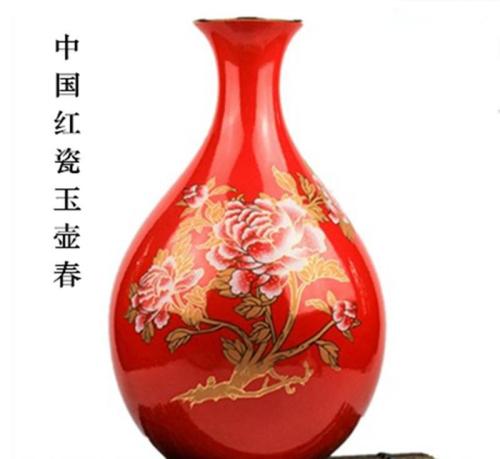

三. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵红瓷

醴陵红瓷为地理标志证明商标。“天下名瓷出醴陵”。早在清末,“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的醴陵陶瓷闻名海内外,釉下五彩瓷,运用红、绿、蓝、褐、黑五种原色料,调配出丰富多彩的陶瓷画色料,讲究淡雅用色的表现手法,采用双勾分水、刷彩、点染等多种独特技法烧制而成。近于写真效果,水灵通透,清新雅丽,给人以身心愉悦之感。

四. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵酱板鸭

醴陵酱板鸭是将整只麻仔鸭经腌渍、卤制、烘烤而成的,特点是咸、辣、香、鲜,成品色泽深红,酱香浓郁,滋味悠长,肉干而不韧,用白话说就是有嚼劲而不费牙,是一道佐酒的佳肴。

醴陵酱板鸭,选用的是野生放养的未生蛋和未换毛的一年生仔鸭。将鸭子宰杀褪毛,去除内脏后,从背部剖开洗净,再吊起滴干水分,进行首道工序腌渍。“鸡剖肚皮鸭剖背”,为的是不容易将苦涩的胆汁弄破,也便于保持鸭子腹部的完整。腌渍采用热盐揉搓,盐和鸭子的比例说来奇怪,居然和黄金分割的比例巧合。腌渍时间一般夏季为1天,冬季为3天,春秋季为2天。盐渍到六成的样子,倒缸擦干盐水,加上辣椒粉、五香粉、硝酸钠和秘方中药材等调成的酱卤汁,再腌小半天。鸭子出缸后用两根篾架成十字形撑于鸭子腹中,上石板榨压成板状,晾干水分,这就完成了第二道工序压板。第三道工序就是烘烤。将鸭子反复熏烘至金黄色即可,在烘烤过程中挥发的除了水分还有绝大部分的鸭油,一边烘烤一边淋上剩下的卤汁和辣椒油,这风味便渗入骨髓中去了。临吃时再裁成小块装盘。

鸭子的营养价值很高,属凉性,具有滋润养胃,平肝去火,益气养血,深受人们青睐。酱板鸭可作为休闲小吃,又可作为洒席上的特色菜肴。酱板鸭的美妙在于他们能够根据食客的嗜好,制作出偏甜不辣、微辣、中辣和特辣四种不同的口味;还能够根据原料的细微差别,将酱板鸭制成风味各异的鸭脖子、鸭爪子和鸭架子,还有最为美妙的鸭舌子。

五. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵草鸭

醴陵草鸭其食法多样,烹饪可制小炒鲜鸭、啤酒鸭、火锅鸭,一、二号用高压锅炖后,采用加工狗肉配料,其味胜过狗肉;柴火熏制的干制品,色香味美。

六. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵黄菜

醴陵黄菜细切如丝,佐高汤葱花,吃起来嫩、爽、滑、脆、鲜、香齐备。黄菜之有其名,据父老口传,当是在清末民初。那时水运发达,在水上靠船讨生活的人家很多,醴陵产的生猪、谷米、瓷器、鞭炮、夏布等,靠船运出,而醴陵需要的日常生活用品,也得要靠船运进来。船将出发时,家人抱来大捆芥菜,洗净,用木桶装好,再烧一锅开水,往桶里一倒,然后盖好盖。中午,船入湘江,也到该做中饭的时候,揭开盖子,桶中芥菜也成了黄菜,此时倒掉桶中黄水,将整片的黄菜漂洗一下,换上清水,以后每日换一次水,桶中黄菜既不会腐烂,也不会变味,随吃随取,极其方便,船家就省去了上岸买菜的麻烦,还节约了开支。

又据《醴陵商业志》载;民国时期湖南省政府主席何键,每年冬春两季,都要派车回乡采购,请老厨精心制作成称之为醴陵名菜的“八宝黄菜,”并每以此菜大宴宾朋。

七. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵焙肉

醴陵焙肉是湖南省株洲市醴陵市的。醴陵焙肉又称醴陵腊肉,醴陵熏制的焙肉色泽亮黄,盐味浸润,肉香内敛,格外香醇。

醴陵焙肉又称醴陵腊肉,并非只醴陵一地出产,周边县市都有,但醴陵熏制的焙肉色泽亮黄,盐味浸润,肉香内敛,格外香醇。做醴陵风味的焙肉,最主要的技术还是要个好屠夫。最正宗焙肉产地官庄山区,他们杀年猪的屠夫非常敬业,技术高超,手艺熟稔。猪杀死后,开肠破肚,屠夫往往不急着翻肠子,处理猪肚子等内脏,而是及时地把猪身肢解,特别是腰板上的肋肉,切成三五斤一块,趁着体温还没有冷却,用海盐粗颗粒擦遍肉块的表面。再放在瓦缸里腌制三天,猪肉转色之后,上链条挂起来,滴干盐水和水分,用茶种壳、秕谷、花生壳等急火不间断焙三天,再文火焙一天,一周之内就生产出地道的焙肉,肉香醇厚,色泽金黄,猪皮极其松脆。

焙肉讲究新鲜,新焙出来的肉最香,焙肉注重肥肉,收得久了油水尽失,就没有风味可言,醴陵民间收藏焙肉的方法十分特别,整条焙肉切成一小段一小段的,全部浸泡在茶油坛子里,可以保存到第二年秋天。每次要吃,就拿一截出来,做好的焙肉,一般在一餐之内吃完,不吃两餐或多餐。

吃焙肉时,醴陵人喜欢把焙肉和醴陵三辣(醴陵辣椒、醴陵大蒜、醴陵生姜)放在一起炒,就是大蒜辣椒炒焙肉。用辣椒、生姜和红衣大蒜等做配料,这几样美味混和在一起,吸引着醴陵人们的食欲。一块焙肉可以吃下三碗米饭,那咸咸的味道划过舌尖,就催动自己不停地往嘴里送饭。

质量好的醴陵焙肉还有其它的吃法--清蒸。把焙肉切片后洒上些辣椒粉和调味料,放甑里蒸,清香诱人,别有风味,瘦肉绛红,肥肉通明,肉皮微黑带黄。也可以放在饭坯上蒸熟,蒸到焙肉的肥肉变成浸润的半透明的状态时,趁热改刀为一指宽的厚片,下锅稍稍一爆,普通的放辣椒粉一拌即出锅,讲究的还会加上大蒜、萝卜干、蕻菜苔干或者冬笋片等,但最忌带汤水。

八. 湖南省 株洲市 醴陵 翠云峰毛尖茶

翠云峰毛尖茶系由醴陵市农业局经济作物站所办市良种茶树示范场生产。该茶采用国家级良种,采摘清明前幼嫩芽叶,经科学方法精制而成。翠云峰毛尖茶条索紧结园直,白毫显露,滋味醇和清爽,回味甘甜爽口。1994年该茶被评为株洲市名茶,1995年被评为湖南省优质茶,1997年被评为湖南省名茶,成为株洲地区唯一荣获省级名茶称号的茶场,填补了株洲市无省级名茶的空白。

九. 湖南省 株洲市 醴陵 年糕

年糕

年糕源于糯米糍粑,又称“糯粢”。糍粑是将糯米磨成细粉,加入白糖,用水揉成米团,再捏成长条或方块、圆块,压入各种辅料,制成年糕应市。民国时期,春节期间制作年糕的作坊有近40家,有八宝、莲蓉、猪油、桂花、玫瑰、枣泥等10多个花色品种。现在增加了火腿、香肠、果脯、海味等新品种。糕色泽玉白,柔软光滑、细腻油润,糯软清香,甜糍醇爽,油炸、火烤、汤煮均可,老少咸宜。春节食之,已成风俗。