黄山市土特产收购 哪里收购土特产

一. 安徽省 黄山市 黄山区 黄山河螺丝

二. 安徽省 黄山市 祁门 徽菇

徽菇以其色鲜味浓、肉厚质嫩、香气沁脾和较高的营养药用价值等特点独成品系,营养丰富,富含蛋白质、矿物质以及多种维生素,仅氨基酸就多达18种,含有人体必需的8种氨基酸中的7种,并含有30多种酶。

徽菇作为山蔬珍品,其味鲜美可口,尤以香气浓郁著称,历来为徽菜中的上等原料,且不论作辅料还是作主料,不论红烧清炒还是熬汤,样样皆宜。传统徽菜中,以徽菇为原料的佳肴很多,如油焖香菇、香菇石鸡、香菇菜心等等,均脍炙人口。

徽菇还具有很好的药用价值,明代祁籍名医汪机、陈嘉谟、徐春甫等都十分推崇香菇的药效,诸家本草记述:“常食香蕈,延年轻身,益智开心,坚筋骨,好颜色”;“大能益气,助食及理小便失禁”。民间至今袭用香菇治疗小儿水痘、麻诊,解毒菌中毒,治头晕头疼,降血压,预防感冒和人体各种粘膜溃疡、皮肤炎症、身体衰弱、坏血病、佝偻病、肝硬化等病症。

祁门是徽菇主要产地,祁门地理环境和气候条件,非常适合香菇生长。起先祁门香菇为天然生长,到了明末清初,开始用人工栽培方法生产。经过数百年不断改进,尤其是解放以来,大力推广段木接种法以及袋料栽培新技术,祁门徽菇产量有了突破性进展,到20世纪90年代初,年产量已达百吨以上,畅销于国内外市场。

祁门香菇按品质和外观可分为花菇、厚菇和平菇,均是徽菇中的上品,在同类产品0类拔萃,其中,由山华集团生产的“山华”牌徽菇在第3届全国农业博览会上被认定为“中国名牌产品”,名闻遐迩。1996年3月,全国人大常委会副委员长孙起孟为祁门生产的香菇题名为“黄山徽菇”。

(摘自《祁门风物》)

三. 安徽省 黄山市 徽州 富溪葛根粉

葛根粉的加工方法如下:

清洗块根:选取表面光滑、无霉烂、无破损的葛根用水洗去泥土、沙子等杂质,无需除去表皮。

粉碎磨浆:将洗净的葛根块送入碎解机中碎解。碎解时必须加水,葛根和水的比例以1:3为宜。碎解机的筛网孔径选取2毫米规格即可。

浆渣分离:选一个干净的池子,用宽幅塑料布铺垫,再将90-100目的钢丝筛置于池内。在筛内铺上纱布,把浆末盛于纱布上,注入清水,充分搅动,使淀粉随水漏入池内,反复加水,直至淀粉与粉渣分离干净。

沉淀:将淀粉浆沉淀48小时后舀干淀粉上面的水,取出淀粉块。

干燥:淀粉块晒干后即可包装。由于在晒干过程中,淀粉会发生一定程度的氧化分解,故提倡烘干淀粉。烘干温度为60℃左右为宜。

四. 安徽省 黄山市 黄山区 黄山石耳

采集石耳十分艰辛危险,药农用粗绳绑身自悬崖攀下至半空凌空采摘,稍有不甚可能粉身碎骨,所以有些石耳因生长处过于危险,不可采集而历经百年,大如面盆。

“黄山石耳”是一种药用山菜,在徽菜中属上等名菜。

“黄山石耳”形状和木耳相似,但比木耳大,表面呈黑色,有细刺,背部长着一层青苔似的淡绿膜,正中有蒂,长在悬岩绝壁阴湿处的石隙之中,一般要六七年才能长成。李时珍《本草纲目》记载:“石耳性甘平无毒,能明目益精”;清代的《本草纲目拾遗》中称石耳“久食色美,益精悦神”。民间常用石耳治喉痛,疗效显著。《本草纲目拾遗》又曰:“作羹饷食,最为珍品。”用石耳煨肉或炖鸡,鲜美可口,素为食客称赞。采“黄山石耳”是件艰难的事,黄山山高林密,山上山下温差大,一般在5一10月这段时间采摘。药农要选择晴好的天气,结伴而行,随身携带粗麻绳和特制竹筐等物品,攀悬岩,登陡壁,寻找到石耳踪迹后,先要选择下山的地点,将粗麻绳一端系在山顶大树上或穿在山岩石孔中,一端拴在药农身上。药农由此下放到三四十丈的深谷中去采摘,得来堪称不易。

五. 安徽省 黄山市 祁门 祁门臭鳜鱼

唐代祁门著名诗人张志和诗云“桃花流水鳜鱼肥”,鳜鱼具有肉嫩、刺少、细腻、味美的优点,为食客所喜爱,杭州西湖就有一道名菜为“西湖鳜鱼”。祁门的臭鳜鱼何以成为一道名菜,这其中还有一段故事。

抗日战争以前,安徽省城在安庆,当时祁、安之间尚未通车。出祁门城北门,过胥岭、大坦、大洪岭是通往安庆的大道,这条路长数百里,每天来往商旅络绎不绝。从祁门运往省城的茶叶、山珍土产和从省城运来的日用品及沿江一带的鱼虾鲜货都要靠人工挑运,来返一趟一般要走6、7天。因为祁门人爱吃鳜鱼,挑来的鱼虾鲜货中以鲜鳜鱼为最多。有一年端午时节,一个小贩在贵池贩了一担鲜鳜鱼用木桶装着挑来祁城,在一家客店住下。店主人向他买鱼待客,谁知因路遥天热,鱼闷在桶里时间过长,已有臭味了,挑鱼小贩急得直哭。店主见其老实可怜,就买了一条,多加些姜、辣等佐料烧好自己吃,哪知味道比鲜鳜鱼更具风味。

从此祁门人就开始吃起“桶鱼”来,正宗的臭鳜鱼,要经过一番特殊的制作,味道特别鲜美。臭鳜鱼成了祁门最负盛名的菜肴之一,并且列入了徽菜菜谱,烹制过程更加考究。尤其是红烧鳜鱼,堪称徽菜中的精品,骨刺与鱼肉分离,肉成片状,细嫩滑腻,醇厚入味,且带有一种嗅之舒适的臭味,倍受食客亲睐。(摘自《祁门风物》)

六. 安徽省 黄山市 祁门 祁门瓷土

瓷土是制造瓷器的原料,为祁门之一,自古就很有名。明代科学家宋应星《天工开物》载:“景德镇从古至今为烧器地,然不产白土,出土婺源、祁门两山”。清代《续文献通考》说:“陶土之种类极多,最纯粹者,西人称高岭土。高岭土虽多供输出,用者多来自祁门,祁门南乡龙风壁,西乡伊坑,产量均高,即景德镇所用之上等原料,亦多取于此。”《陶冶图》中“采石制泥”一节中说:“石产江南徽州祁门县平里、郭口两山,距窑厂二百里,开窑取之。”

祁门瓷矿资源丰富,全县总蕴藏量当在500万吨以上,东路双溪流、南路平里、西路伊坑、茅棚店等地均有出产,而质量最优的为东乡上程、下程、胡坑和庄岭一带。祁门瓷土开采,历史悠久,古代有专营瓷土生意的商人,是名闻一时的徽商中最独特的一支。尤以清朝时最为兴盛,南路瓷土经营者众多,其中最出名的瓷土商人为贵溪人胡元龙,生产的瓷土牌号名为“胡培春”。清同治4年(1865),他在祁东庄岭村,发现了太和坑瓷矿。

太和坑出产的瓷土洁白、细腻、质硬性粘、耐烧。适逢此时,景德镇御窑接受了为宫庭烧制御用瓷床的任务。因瓷床器大,试用了多处瓷土均未达到质量要求,正在为难之时,采用太和坑瓷土后一举成功,得到清皇朝嘉赏,祁门瓷土更加声誉鹊起。此后景德镇御窑瓷器,均以太和坑瓷土为主原料,太和坑瓷土厂就被定为御用专矿,不准一般民窑购用。因当年从祁门运输瓷土往景德镇均走水路,御窑厂特意颁给胡元龙一面小黄旗,插在运输太和坑瓷土的船头,经过关卡不须查看,显示了作为御用专矿的特权荣耀。

七. 安徽省 黄山市 歙县 黄山一厥

八. 安徽省 黄山市 祁门 楂子豆腐

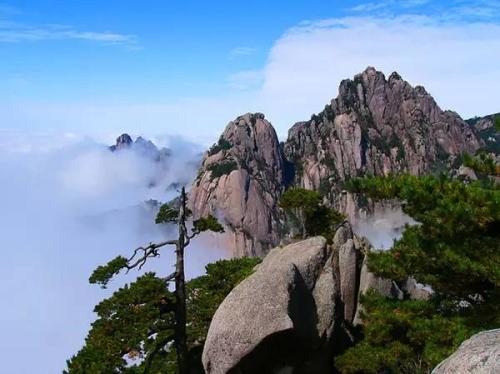

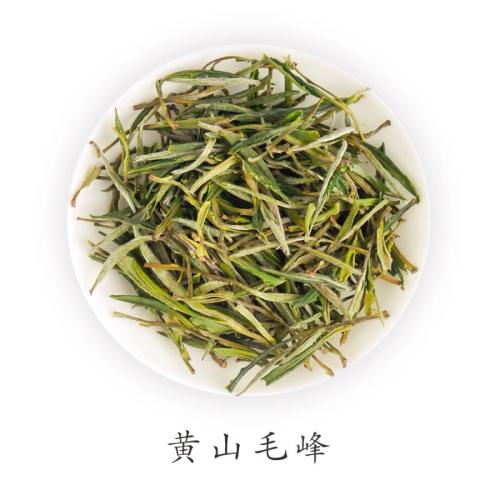

九. 安徽省 黄山市 歙县 黄山毛峰

黄山地区,由于山高,土质好,温暖湿润,“晴时早晚遍地雾,阴雨成天满山云”,云雾缥缈,很适合茶树生长,产茶历史悠久。据史料记载,黄山茶在400余年前就相当著名。《黄山志》称: “莲花庵旁就石隙养茶,多清香冷韵,袭人断腭,谓之黄山云雾茶”。传说这就是黄山毛峰的前身。《徽州府志》记载: “黄山产茶始于宋之嘉佑,兴于明之隆庆”。真正的黄山毛峰茶何时创制,据《徽州0资料》记载,起源于清光绪年间(1875年前后),当时有位歙县茶商谢正安(字静和)开办了“谢裕泰”茶行,为了迎合市场需求,清明前后,亲自率人到充川、汤口等高山名园选采肥嫩芽叶,经过精细炒焙,创制了风味俱佳的优质茶,由于该茶白毫披身,芽尖似峰,取名“毛峰”,后冠以地名为“黄山毛峰”。

黄山毛峰茶产于黄山风景区和毗邻的汤口、充川、岗村、芳村、扬村、长潭一带,其中桃花峰、云谷寺、慈光阁、岗村、充川等的品质最好。黄山毛峰分特级和一、二、三级,特级黄山毛峰在清明前后采制,采摘1芽1叶初展芽叶,其他级别采1芽1、2叶或1芽2、3叶芽叶。选用芽头壮实茸毛多的制高档茶。经过轻度摊放后进行高温杀青、理条炒制、烘焙而制成。

特级黄山毛峰形似雀舌,白毫显露,色似象牙,鱼叶黄金。冲泡后,清香高长,汤色清澈,滋味鲜浓、醇厚、甘甜,叶底嫩黄,肥壮成朵。其中“鱼叶金黄”和“色似象牙”是特级黄山毛峰外形与其他毛峰不同的两大明显特征。

黄山毛峰的品饮,冲泡时水温也以80℃左右为宜,玻璃杯或白瓷茶杯均可,一般可续水冲泡2—3次。.

黄山毛峰,清朝名茶,属绿茶烘青类。长期以来人们用“名山产名茶”的观点,推断黄山毛峰系明朝黄山云雾之后称。黄山毛峰产于安徽省歙县黄山。中国十大名茶之一。由清代光绪年间谢裕泰茶庄所创制(《徽州0资料》)。每年清明谷雨,选摘初展肥壮嫩芽,手工炒制,该茶外形微卷,状似雀舌,绿中泛黄,银毫显露,且带有金黄色鱼叶(俗称黄金片)。入杯冲泡雾气结顶,汤色清碧微黄,叶底黄绿有活力,滋味醇甘,香气如兰,韵味深长。由于新制茶叶白毫披身,芽尖峰芒,且鲜叶采自黄山高峰,遂将该茶取名为黄山毛峰。

历史渊源

歙州是隋文帝开皇年间设置的,经唐朝,到宋徽宗宣和三年改名为徽州,元为徽州路,明初原名兴安府,后改徽州府至清末。黄山,录属歙州,后属徽州。据《中国名茶志》引用《徽州府志》载:“黄山产茶始于宋之嘉佑,兴于明之隆庆”。又载:“明朝名茶:......黄山云雾:产于徽州黄山。”日本荣西禅师著《吃茶养生记》云:“黄山茶养生之仙药也,延年之妙术也。”又《中国茶经》茶的传说:“正志和尚与茶”。说明黄山茶在明代就很有名了。而黄山源和号称500里黄山第一峰--紫霞峰。在《中国茶经》“休之松萝”一文中,据《歙县志》写道:“旧志载明降庆间(1567-1572),僧大方住休之松萝山,制法精炒,郡邑师其法,因称茶曰松萝,......”歙县茶有的虽“本轶松萝上”,因系仿松萝制法,也概名松萝茶。例如当时歙县的紫霞山茶,也称为“最上品”,也称为松萝茶。与松萝山毗邻的歙县北源茶,又称为北源松萝,以享其名也。《徽州府志贡品》记载:“歙之物产,无定额,亦无常品。大要惟砚与墨为最,其他则以北源茶、紫霞茶。”说明当时黄山源产北源茶和潜品紫霞山产紫霞茶,亦很有名。1949年夏,黄山丞相源僧师对来访的政府-,曾采用当年生的大小相似的茶叶生片,每两片面合成一对,以4-5对为一扎(即棕榈叶丝或苎麻梢捆扎),作为礼品相赠。

黄山毛峰起源,据《安徽茶经》“蜚声全国的黄山毛峰”文曰:“据传说是在光绪年间,距今已有70-80年。当时黄山一带原产外销绿茶,而该地谢裕大茶庄则附带收购一小部分毛峰,远销东关,因为品质优异,很得消费者欢迎。”又据《安徽名》书中,由歙县叶祖荫撰稿“黄山毛峰”:“《徽州0资料》载:清光绪年间,歙县汤口谢裕泰茶庄试帛少量黄山特级毛峰茶(注:当时黄山毛峰并未分级),远销东北,深受销区顾客喜爱,遂蜚声全国。”在陈椽教授编著《茶业通史》中,特意指出:“黄山毛峰是何时开始制造的?也值得研究。”随着1982年底,经国务院批准,将徵州地区的太平县改为县级黄山市,并将歙县的黄山公社划归黄山市,设为汤口镇。歙县茶叶公司通过史料记载和实地考查,从1984年春开始,在富溪乡选点于新田、田里两村13个村民组生产特级黄山毛峰。其中新田村充川(原名充头源)组生产的特级黄山毛峰,品质最优。作为歙县礼茶,“五一”国际劳动节以前送往北京。1985年歙县茶叶公司在收购特级黄山毛峰时,提出以富溪乡充头源生产的特级黄山毛峰质量为标准。产品连年荣获好评。故此,李亚北撰文:“全国名茶珍品--黄山毛峰”。则指出:“黄山毛峰是清光绪年间谢裕大茶庄所创制。该茶庄创始人谢静和,歙县漕溪人,以茶为业,种采制都很精通。......标名‘黄山毛峰’,运往关东,博得饮者的酷爱”。其中,叶祖荫引《徽州0资料》所提“谢裕泰茶庄”,仅除去“汤口”两字。李亚北所写“该茶庄创始人谢静和......”。均被此后我国多部茶叶名著“合而为一”引用。其实,徽州行署商业局长郑恩普(河北深县人,已离休,现住黄山市)于乙卯年(1975)春题词:“凝铸黄山云雾质,飘溢漕溪雨露香。为谢裕大茶号首创黄山毛峰一百周年题。”又时逾十年后,歙县茶厂高级茶叶技师余怡生著《歙茶工艺》书中载:“清朝光绪年间(1875年)谢裕大茶号在黄山富溪(注:原称漕溪)创制‘黄山毛峰’,至今已有一百多年历史了。”说明黄山毛峰是清朝光绪纪元(1875年)开始制造的。

黄山毛峰以其独特的色、香、味、形、誉为茶中精品,定为国家礼品茶。谢正安(1838-1910)字静和,毕生经营茶业,先后开设了“谢裕大”茶号等厂栈励精图治,以德兴商,长达半个世纪。1875年首创黄山毛峰,畅销欧亚可谓一代儒商,时系黄山大小两源唯一的红顶商人。

产地沿革

黄山一带在清朝光绪前原产外销绿茶。自光绪元年漕溪谢正安创制黄山毛峰,其芽茶原料选自充头源茶园。则黄山小源之充头源系黄山毛峰的发源地。因其属黄山干脉南行而转东之南向第一个深山窄谷村庄,具有得天独厚的生态环境,实属“高山产好茶”。

十. 安徽省 黄山市 徽州 富溪贡菊

黄山贡菊富溪产地山峦起伏,绿水长流,夏无酷暑,冬无严寒,四季分明,温暖湿润,雨量充沛,阳光充足,特别适宜贡菊生长。黄山贡菊花性甘苦,微寒。内含菊甘、腺嘌呤、胆碱及维生素A1、B1、氨基酸钾、钠盐等成分,临床应用证明:能镇静中枢神经,增强毛细血管的抗炎力,抑制人体结核杆菌、葡萄球菌、绿浓杆菌、流感病毒、皮肤真菌、霍乱孤菌、链球菌的活动。

“黄山贡菊”是从菊花群体中选育出的优良品种,既有观赏价值,又有药用功能。据民间传说,“黄山贡菊”原是宋朝徽商从浙江德清县作为观赏艺菊引进的。在一大旱之年,有许多人得了红眼头痛病,有人采用鲜菊花泡水降火,十分灵验。以后人们经常用鲜花或菊花干泡水泡茶,医治目赤羞明、胆虚心燥等病。从此,这一带农家门前屋后广种菊花,为了久藏又特意烘制成干菊花。清光绪年间,北京紫禁城里也流传红眼病,皇上下旨,遍访名医良药,徽州知府献上徽州菊花干,京人泡服后眼疾即愈。于是徽菊名气大振,被尊称“贡菊”。贡菊历来被当作一味重要的中药材。“徽州贡菊”的制作十分讲究,鲜菊采下后,先用竹簟阴置晾干,然后用炭火悉心烘烤,成品后的贡菊以朵大色白者为佳。“徽州贡菊”具有疏风散热、养肝明目、清凉解毒的功能,可治伤风感冒、疔疮肿毒、血压偏高及动脉硬化等症.用它调配其它药物可以制成桑菊感冒片等成药和菊花晶等饮料。“黄山贡菊”可以泡茶、泡酒,常饮菊花茶或菊花酒,能“清净五脏,排毒健身”,起到延寿美容的作用。饮用过的菊花晒干后充作枕芯,使人清凉降火,明目醒脑。

相关特产

- 哪里有收购土特产

- 安徽宣城土特产收购

- 黄山市土特产

- 农特产品收购专卖

- 黄山市有没有什么特产卖

- 大量收购土特产

- 常年出售安徽特产

- 黄山市山货土特产专卖店

- 黄山市土特产生产厂家

- 收购农家特产

- 本地特产收购商

- 摆地摊卖安徽特产

- 安徽农家手工土特产专卖

- 黄山土特产市场销售中心

- 收土特产的地方

- 收各种土特产

- 黄山市土特产电商平台

- 附近哪里有土特产出售

- 本地特产交易

- 安徽土特产售卖

- 小村各种土特产出售

- 歙县卖土特产

- 安徽特产推销

- 土特产出售

- 哪些土特产送人好

- 家乡威海特产作文

- 特产城现场直播

- 介绍一种特产作文400字左右

- 徐州特产大米糕

- 世界各地特产图片

- 门头沟区低温仓储标准特产

- 江西吉安富田特产

- 雷州特产面包

- 毛鸡蛋是哪里特产东南亚

- 汕头潮阳棉城特产有什么

- 河源义合镇特产

推荐特产

廊坊九州镇特产

廊坊九州镇特产 的详细介绍及图片!...

在三亚还是海口买特产 海南买特产去哪里买比较好

在三亚还是海口买特产 海南买特产去哪里买比较好的详细介绍及图片!...

化州特产礼品 化州特产有哪些可带走的

化州特产礼品 化州特产有哪些可带走的的详细介绍及图片!...

灵璧美食小吃特产图片 灵璧美食特色小吃有哪些

灵璧美食小吃特产图片 灵璧美食特色小吃有哪些的详细介绍及图片!...

咔咔儿是哪里的特产

咔咔儿是哪里的特产 的详细介绍及图片!...

家有特产八角

家有特产八角 的详细介绍及图片!...

西安的特产茶叶是什么 西安有什么特产的茶吗

西安的特产茶叶是什么 西安有什么特产的茶吗的详细介绍及图片!...

舞阳县哪里有卖土特产 历史上舞阳县名优特产

舞阳县哪里有卖土特产 历史上舞阳县名优特产的详细介绍及图片!...

东北特产油豆腐皮怎么炒才好吃 东北油豆皮做法

东北特产油豆腐皮怎么炒才好吃 东北油豆皮做法的详细介绍及图片!...

成都土特产店专卖店 成都哪卖土特产多

成都土特产店专卖店 成都哪卖土特产多的详细介绍及图片!...

鸡蛋饼子哪的特产 鸡蛋饼哪里的特产

鸡蛋饼子哪的特产 鸡蛋饼哪里的特产的详细介绍及图片!...

台州特产温岭嵌糕

台州特产温岭嵌糕 的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com