一. 陕西省 汉中 洋县 洋县黑米

洋县黑米为地理标志保护产品。洋县黑米为地理标志证明商标。洋县黑米为农产品地理标志产品。洋县种植黑稻米,距今已有2000多年历史。相传,西汉时代,张骞还未出以前,在汉中家乡成固(今陕西城固、洋县一带)读书。有一天,他在柳林内读书困倦,依树入梦,梦中游历了斗牛宫,拜谒文曲星求问前程。文曲星告诉他:“前程万里。”张骞又问何时发迹。文曲星答曰:“汝见黑米之日,即发迹之时也。”从此以后,张骞除了苦读诗书外,常去河畔寻找黑米。三年后的一天,他终于在野稻中找到一株灰色稻穗,剥开稻壳,果然是黑米。张骞正巧就在这一年出仕。据说,张骞发现的黑米,就是流传至今的洋县黑米。由于黑稻米味美,所以,自西汉汉武帝时代开始,直到清朝末年,洋县黑米均是向帝王进献的贡米。庚子之变,尽管慈禧太后如丧家之犬,仍然念念不忘洋县黑米之香,下令进奉。

洋县黑米色泽乌黑,内质色白,煮成粥为深棕色,味道浓香,营养价值甚高。据1981年陕西省粮油检测站化验分析:黑米含蛋白质8.5%,比普通大米高1.7%;含赖氨酸等八种氨基酸,比普通大米高15%。另据商业部有关部门化验分析:黑米每百克内含维生素B10.21毫克,B20.16毫克,含脂肪2.8%,另外含磷、钙、铁、锌等无机成分也比较高。常食洋县黑米,具有滋阴补肾、益气强身、明目活血的作用。若用洋县黑米与陕北红枣煮粥,更是味美甜香,被人们称之为“黑红双绝”。用洋县黑米配以白果、银耳、核桃仁、花生米、红枣、冰糖、苡米做成“黑米八宝粥”,是难得的高级滋补美食。如能长期服用,可以益寿延年。

伪劣品鉴别

第一招看光泽。正常黑米表皮层有光泽,劣质黑米没光泽。

第二招看表皮。正常黑米用手抠下的是片状的东西,若是粉状的则是劣质黑米。

第三招看米心。正常黑米的米心是白色的,而普通大米的米心是透明的,没有颜色。用大米染成的黑米,外表虽均匀,但染料的颜色会渗透到米心里去。

第四招看泡米水。正常黑米的泡米水是紫红色,稀释以后也是紫红色或偏近红色。如果泡出的水像墨汁一样,经稀释后还是黑色,就是假黑米。

二. 陕西省 汉中 南郑区 草堰酱肉

草堰酱肉是陕西省汉中市南郑县草堰村的。草堰塘酱肉,黑里透红,香昧扑鼻,观其色,闻其味,不食也会满口生津。

中国传统酱肉之乡位于南郑县草堰街,离县城以东2公里,汉中8公里,处在大河坎与周家坪之间的交通要道上。如果你走在南郑街头闻到一股香味,侧头一看,就会看见店铺门口放着一口锅,锅里煮的就就是草堰酱肉,酱肉一般都是现煮现卖,那色泽褐红,冒着热气的各种酱肉堆在桌案上,散发出一种诱人的香味儿,常常招惹得行人和食客们垂涎三尺,留足购买。吃酱肉是南郑人的一大嗜好,这从城乡药店门前常挂有出售腊汁药料的广告牌子便可见一斑。在南郑,不论县城里,还是乡间,几乎家家都有一个腊汁罐,来了客人,随时可倒出来煮肉,甚是方便,在县城里很多上班族每天下班后走到自家楼下常常会不自觉的去打上一斤酱肉回家和家人一起品尝,不管是小孩还是大人都对酱肉钟爱有加。

顾名思义,酱肉即是用腊汁煮出来的肉,所谓的“酱”也就是煮的腊汁,但它不同于干腊肉,它们最大的区别在于,干腊肉是用烟熏腊的;他也不同于一般的卤肉,卤肉是用卤法制作的肉,即用盐水、五香料或酱油制成卤水,将肉放进卤水里煮熟即成。而腊汁肉不加葱姜、料酒,也不用加糖来调色,只需用几味中草药及香料与肉同煮即可。这在中国饮食文化中堪称一绝,也算是南郑人的一个首创.体现了一方一域的民风民俗。

南郑腊汁肉所用的中草药及香料为:甘松、山奈、荜拔、良姜、砂仁、白蔻、细辛、白芷、肉桂、丁香,另加大茴香、小茴香、草果。这几种药料混杂在一起,制成药料包,即可用来熬制腊汁,它除了能提供特殊香味外,还能健胃消食,润肺理气,散寒祛风,镇痛化滞,通窍开胃等功效。

煮熟后的酱肉,黑里透红,香昧扑鼻,观其色,闻其味,不食也会满口生津。酱肉最普遍的吃法是:将肉切成薄片入盘,蘸着味碟吃,味碟用红油辣子.姜末,蒜泥,葱花、醋,味精调制而成。夹一片肉放在味碟里蘸一下,入口有明显的药味儿,但味中有香,耐嚼爽口,香味醇美。另一种吃法是将惜汁肉切成或片,或丝,或丁,加葱、姜、蒜、料酒等作料,可与多种蔬菜同炒,也美味无穷。

在南郑、酱肉常常成为酒客们佐酒的尤物。酒客们一边品酒一边吃酱肉,酒香和肉香,还有那药香……嘿!那个味儿,真是过口难忘,让人无法用词汇来形容出它的美妙。正因为如此,外地人一吃也丢不下。其实它的妙处在于:那酱肉融入了微苦的药香味,使肉腥味明显减少,不油不腻。嚼一口肉,的确微苦,但那种微苦的味道很快被肉香酒香压住了,越品味越浓。吃过几次,你就会知道,世上再没有比这更好的下酒菜了。喝完酒还要带上半斤八两酱肉回家。这样一来,卖酱肉的竟比卖酒的生意还好。

其实,在汉中,不管走到哪里或许都能品尝到浓香的酱肉,但是南郑县草堰的酱肉是最为经典夜市最为常见的。小编来到位于南郑县草堰酱肉一条街时已是下午,各个酱肉摊点的老板们将不同的肉分开摆放,有猪肘子、五花肉、牛肉、鸡腿等都在其中,馋的小编直流口水,如果您要是有机会来到这里,一定要一尝为快。

悠久传统,酱香典范。时下,南郑县的草堰酱肉可以说已遍布南郑县乃至汉中市的街头巷尾,草堰酱肉无须进入高档酒店吸引受众,只需在小区路口处,街边巷尾旁,其浓郁的香味就能让人们闻香止步,踏味而来,而值得肯定的是,草堰酱肉没有因此而失去“尊贵”的地位,反而获得了人们靓号的口碑。

三. 陕西省 汉中 勉县 汉中熬菜

熬菜,有的地方也叫炖菜,是指将几种完全不同的菜放在一起烹饪。汉中熬菜是汉中的传统家常菜,几乎每个家庭都会做。因为其蔬菜多,不油腻,味道醇厚,四季皆宜,因此深受汉中人民的喜爱。

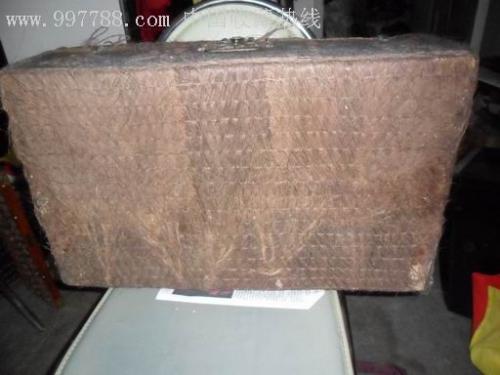

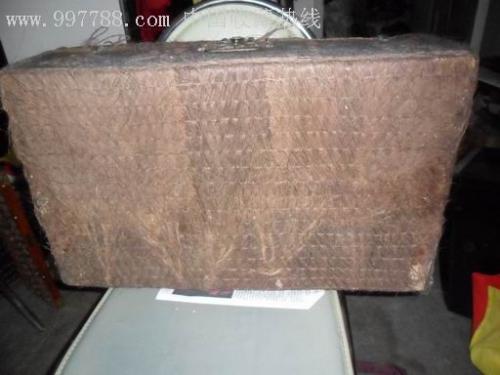

四. 陕西省 汉中 汉台区 汉中棕箱

汉中棕箱是陕西传统名优品,产于陕西南部的汉中地区。系以杉木、松木、樟木等优质木材作里衬,外用精选棕片包裹,最外层用头发丝或染色的棕丝细绳编织而成。

棕片是棕榈科常绿乔木的箨皮,即棕树叶簇的叶柄基部包围树干的红褐色纤维网鞘,也称包干纤维。它是棕树的主产品,纤维丰富,质地坚韧,拉力强,耐磨擦,耐水湿,抗腐性强。汉中地区地处北亚热带,盛产棕片、杉木、樟木。棕箱则用当地棕片,剪去棕板、棕毛,纯用网状棕布片和细棕丝编织于木箱外层的工艺实用晶。其生产工艺经选料、制木箱、捻棕丝绳或头发绳、包裹棕片,再以棕丝绳与发丝编织成各种图案等15道工序制成。其图文可随着顾客选择,以陕南秀丽的山水风光、花鸟虫鱼、英雄人物、书法名句等图案为主,并配以精美的电镀金属包角、包口、箱锁、箱扣、提环等。使产品更坚实耐用、古朴大方、古香古色,富于天然之美。具有防潮、防鼠咬、.防虫蛀等特点。适于贮存衣物、皮毛、丝绸麻布、及书籍文献,不长霉、不生虫、不掉毛、不回潮、不变质、不褪色。汉中棕箱始于清代,盛于民国和新中国成立初期,为汉中地区传统的民间工艺品,以手工编织生产,是汉中地区诸县农家重要副业。其规格较多,四大规格为一套。大者长达3尺,小者仅及尺余,亦有制成尺寸依次缩小装入一箱内的套箱,风格各异,携带轻便。

新中国成立后,汉中地区各县都建有棕制品厂。汉中棕箱发展为半机械化生产,产品质量大为提高。充分发挥当地的资源优势,扩大生产,使汉中棕箱这一传统产品,不仅畅销国内各省市,还出口美国、日本、中东、西欧、港澳等国家与地区。在世界各国“回归大自然”和“反朴归真”的热潮中,汉中棕箱这一天然工艺品,深受外国朋友的欢迎。

五. 陕西省 汉中 汉台区 汉中盐菜

古往今来,历史的变迁,演变出了独具特色的风味餐食,就像汉中的盐菜,背后演绎着历史文化的碰撞,也蕴含着劳动人民克服自然环境的限制,而衍生出来的聪颖智慧。

味道:海纳百川食法多样

说起盐菜,几乎所有的汉中本土人都知道,那是一种独特的味道,咸而不涩,味道香浓,将蔬菜赋予了新的概念。这样一道简单的食品,却“海纳百川”的包容性,有常见的蔬菜制作的盐菜,如青菜、卷心菜,豇豆、洋芋、苦瓜、萝卜、青辣椒、豆角等;也有用山野菜制作的,如野生椿芽,鱼腥草、野葱。最为出名的算是香椿盐菜和鱼腥草盐菜了。

盐菜风味独特,南、北口感都能适宜,在上千年的历史中,吸纳南北风味,其口感近似川味,而淡于川味。盐菜是吃法也丰富多样,可即食,可用菜子油炒着吃,也可以用较肥的腊肉蒸,腊肉配着咸香的盐菜,味道好不奇妙。

文化:很重的移民文化

汉中盐菜的盛行和发扬,以南郑县的黄官盐菜最为著名。黄官镇居民先祖多为明代及清初的移民,加工盐菜为解决冬季菜食缺少之困难,那里的人们对饮食较为讲究,至今仍保留着一些南方人的生活习俗,几乎每个家里都自备有菜坛。黄官盐菜与黄官镇的地域密不可分,这里多浅山、河流,年降水量、空气湿度均大于周边区域,且水质极佳,因此造就了盐菜出现的前提,水资源丰富,自然植物也就茂盛繁多起来。

黄官的地域文化包含着很重的移民文化,这里的移民大多是从南方向北迁徙,生活需要新的适应性,为了解决冬季菜食问题,便开始对鲜菜在夏、秋季加工腌制,储存冬季食用。在当时,农家加工盐菜成为风尚,而且互相比看谁家的盐菜更香、更可口,在女儿出嫁时也要陪嫁盐菜。

做法:制作有长短之分

盐菜加工原理基本一致,不同的鲜菜加工程序不一样,配之作料也不一样,采用自然晒干,水分没了,但原汁与营养都还保留在盐菜里。加盐根据不同品种,分杀青、和腌制两次,既靠盐腌制保质,又要适当,不能太咸。

盐菜制作有长短之分,长盐菜不用刀切,保留蔬菜原样,如椿芽、青菜、豇豆用棕叶绑成小把,再用准备好的干荷叶包起来,入坛储存一个月后,开坛香味四溢,吃时滋味别样。

盐菜制作必须具备的两个条件,一是要有清澈甘甜的清洗用水,二是要有老窖匠烧制的盐菜坛。菜坛的要求标准极严,不能透风,坛沿加水密封性好,坛内不能存水,以免变质。制作时,如遇雨天,可装入菜坛,待天晴后再掏出来晾晒。(转自华商报)

六. 云南省 西双版纳 景洪 傣族的虫类美食

傣族地区潮湿炎热,昆虫种类繁多,用昆虫为原料制作各种风味菜肴和小吃,是傣族食物构成的一个重要部分。经常食用的昆虫有蝉、竹虫、大蜘蛛、田鳖、蚂蚁蛋等。

捕蝉是在夏季,每天傍晚,蝉群落在草丛中时,蝉翼被露水浸湿,不能飞起,妇女们就赶快把蝉拣入竹箩里,回后后入锅焙干制酱。蝉酱有清热解毒,去痛化肿的医疗作用。

傣族人普遍喜食蚂蚁蛋,经常食用的是一种筑巢于树上的黄蚂蚁,取蚂蚁蛋时,先将蚂蚁驱走,然后取蛋,蚂蚁蛋大小不一,有的大如绿豆,有的小如米粒,洁白晶亮,洗净晒干,与鸡蛋一起炒食,其味鲜美可生食又可熟食,生食时制酱,熟食时用鸡蛋穿衣套炸,常用的酸果、苦瓜、苦笋、冲天椒,辅以野生的花椒、芫荽、蒜、香茅草,风味纯正,清洁卫生。

七. 西藏 昌都 类乌齐县 康巴的五采天衣

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;”

康巴美,美在它的山水;

康巴美,美在它的传统文化;

康巴美,美在它的如五彩神衣般美妙的服装服饰文化;

康巴美,美在它的创造者——勤劳智慧的康巴人。

藏族人民自古生活在祖国大西南广阔的万里雪域高原上,他们就在世界屋脊上过着 “逐水草而居”的游牧和半收半农的生活。因而在服饰上有独特典型的雪域高原民族风格。由于地域和生活习惯的差异,藏区各地服饰于整体中也各具特色。一般来说,以拉萨、日喀则为中心的卫藏服饰雍容华贵,等级分明;甘青地区的安多服饰富丽堂皇,于统一中局部多变,而居住在藏区东部的康巴人的服装服饰则宽大粗犷、英武健美、豪气洒爽。

康巴,包栝西藏昌都,云南迪庆,青海玉树、果洛,四川甘孜、阿坝等地区,康巴服饰因小区域自然地理环境与地域文化之差异,形成了独具地方特色的康巴服饰习俗,俗称康装。它以其夸张的形制、明朗的色彩、古朴的纹饰、厚重的质地、多彩的款式、深邃的文化内涵,在藏族服装服饰艺术中独树一帜而令人耳目一新。 仅康巴地区的妇女服饰、在民间就有一首古老的民歌这样传唱赞美:

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是贡觉人,贡觉装饰我知道,贡觉装饰要我讲,项殊三串胸前抛;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是霍柯人,霍柯装饰我知道,霍柯装饰要我讲,红绿带几绕满腰;

我是不是达多人,达多装饰我知道,达多装饰要我讲,红绳扎发围头绕;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;

我至不是巴塘人,巴塘装饰我知道,巴塘装饰要我讲,银丝缠发额前飘;

我虽不是盐井人,盐井装饰我知道,盐井装饰要我讲,头包风帕腰悬刀。

我至不是昌台人,昌台装饰我知道,昌台装饰要我讲,巴戈盘发宝光耀。”

康巴服饰文化的古老倩影

丰富多彩的康巴藏族服饰,具有悠久的历史和鲜明的民族特点,是居住在藏区东部的康巴人创造的一种独特的实用美术和文化艺术结晶,集中体现着它的创造者——藏族人民无穷的智慧、创造力、艺术修养和审美情趣。

独特的藏族服饰,对于生息、繁衍在世界屋脊的高原藏民族来说,具有特殊的意义。和所有民族传统文化一样,康巴藏族服装服饰的形成也经历了一个长期发展、演进、融会的漫长历史。

在距今4500年左右的西藏昌都卡若遗址中发现的新石器时代的装饰品约有50多件,有笄、磺、环、珠、项饰、镯、贝饰。牌饰和垂饰,质料则有石、玉、骨、贝等。装饰品大部分均磨制光滑,制造精细。这些远古先民创造的人体装饰物,从一开始就显示出它在材质、造型、纹饰、制作工艺等的多样丰富性和独特的区域性特征。

川、甘、青、新疆等地是历史上形成藏族部落和部落活动生息的地区,在接近青藏高原的哈密地区,发现的原始社会公墓出土的干尸,距今有约3000年的历史。古尸的服饰基本特征和康巴藏民族今天的服饰十分相似,如头发梳成许多条辫子,男尸往往头戴毡帽;身穿毛皮或皮革大衣、长皮裤、毛织品长袍;脚穿长统皮靴、靴筒外还有毛织带裹腿;腰间束袋,佩有小铜刀。女尸则身穿毛织品长袍,腰际束带,同时脚着长统皮靴,以毛织带裹腿。皮靴上还附以小件铜制装饰品,各色毛织物的色泽鲜艳。大多以红、绿、褐、黑等色彩组成的大小方格和彩条,非常美观大方。

在青海平安县古墓内出土的画像砖,内容有宴饮、甲骑、仙人、力士、神马等6种图案,其中宴欢人物一臂赤露,今日康巴藏族人仍保留着这种半着衣半裸臂的习俗。据此推断,可见早在公元前11世纪远古藏族先民的服饰习俗里,就已具备了现代康巴藏族服饰的基本结构特征。

据史载:“东女国,(康巴一带)皆披发,皮革制成鞋,其女王服青毛绫裙,下领衫,上披青袍,其袖委地,冬天穿羔裘衣服,饰以纹锦。”

在藏北发现的岩画中的人物形象亦有不少编发者或脑后“披发”长飘的形象,多数人物都着一种裙袍式的皮毛长衣,这些都与文献记载的当地地域及人文特征极为相似。

在青海乐都柳湾墓地还出土了一件彩陶靴,通高 11.6厘米,底长 14.3厘米,陶靴内空,靴为圆形,为夹砂红陶,表面施红色,并绘黑彩,靴帮与靴底衔接处向内凹曲,靴底前尖后方,靴筒绘对称双线回纹,靴饰双线带纹和三角纹,线条流畅,纹路清晰,造型与现代藏式统靴相似,说明早在3000年前的青铜时代,青藏高原的先民已经会制作和穿用具有高原地域特征能防寒保暖的长统靴子,并具备了装饰美化的造型审美能力。

吐蕃早期,藏族人的发型和面饰继承了原始社会的一些习俗。例如“赭面”就是指藏区北方草原牧民习惯用一种赭石色矿质(有资料说亦是一种动物血)涂擦面部,起到防晒、防冻、防风雪、护肤的作用,同时,美饰面容并兼颜宗教信仰色彩作用的习俗。吐蕃人以此俗为美,由于吐蕃时期疆域辽阔,各地区的服饰文化在形成发展过程中,广泛吸取和融合了青藏高原及其周边地区的文化优势,造成了各地区服饰的较大差异,其主要表现在藏区东北部东女,附国,党项等部落的服饰差异上。

八. 陕西省 汉中 城固 城固酒

城固酒用纯粮酿造,已有3700多年历史,是陕西名牌产品,共有五大类40多个品种,尤以城固特曲、金粮醇称著。近年来,城固酒厂选用上等桔子,运用传统工艺精酿的桔子酒,果香浓郁,营养丰富,市场潜力巨大。

九. 陕西省 汉中 城固 城固生姜

“清明前后,点瓜种豆。”清明前后也是种姜的时候。

姜,为姜科多年生草本植物,一年生栽培,须根不发达,食用部分为肥大的根茎块,呈不规则块状,黄褐色或灰白色,有辛辣味。地上茎高60——70 厘米,叶片披针形,排列成两行;穗状花序,花下有绿色的苞,花被橙色,唇瓣紫色散布白点;喜温暖潮湿的环境,需肥量大。清明前后播种,深秋收获。生姜切片 为“干姜”,供药用。

姜原产印度尼西亚,后传人我国,我国周代就有姜的种植,我国的劳动人民早已认识到姜是一种经济价值很高的蔬菜了。汉中盛产生姜,以城固最多。该县种姜历史悠久,自古出名,宋代亦有种姜的记载,明代已闻名全国,其周边的洋县、西乡、南郑、汉台区均有种植。

城固地处汉中盆地中部,由于受北亚热带湿润季风的影响,形成了夏无酷暑、冬无严寒的温暖湿润气候,灌溉条件好,多为沙质土壤,酸碱度适中,土壤 湿润,土层深厚。城固人利用这些独特的自然条件和传统的种姜经验精耕细作,每年生姜种植面积达1.5万亩左右,年产生姜9000万公斤,最高亩产可达 5000公斤,成为全国十大生姜种植县之一。城固生姜以外形美观、皮肉金黄、肉质细嫩、粗壮无筋、纤维细少、辛香浓郁、营养丰富而誉满全国,产品远销京、 津、沪、东北诸省,并出口日本与东南亚等地区。

姜的营养丰富,含有人体需要的碳水化合物、蛋白质、脂肪、糖分。抗坏血酸、胡萝卜素和多种矿物质与挥发性的姜油。姜油中含有姜油酮、姜油酚、姜 醇、姜烯、水芹烯、姜辣素等10多种特殊成份。此外还有天门冬素、甘氨酸、多种氨基酸等。这些成分具有祛寒祛风、抗菌消炎、促进血液循环,还有美容、抗衰 老和益寿延年之功效。

作为膳食调味品的姜,在辣中能大显其能。它不仅风味独特,涤腥增香,而且能收到五脏畅透、暖透全身的效果。日常生活中,无论熬、炖、炒禽兽肉蛋,,或凉拌海鲜、蔬菜,只要撒入少许姜末,味道更加鲜美、可口,还可祛除腥膻杂味。

姜除了调味外,还可加工成盐渍姜、糖渍姜、蜜饯等。姜中提取的姜色素也有较高的经济价值。干姜、姜叶亦可提取芳香油。芳香油具有特殊香辣味,广泛用于饮料、食品的加工中。

姜能治病,从古至今,我国诸多名医善用姜治病,并积累了丰富的经验。东汉医学家张仲景治病用姜成“癖”,在他的《金匮要略》和《伤寒论》两部著作中都非常推崇姜,极尽治疗之功用。仅《伤寒论》的113个伤寒处方里,就有59个用到姜,最多一方的用姜量达到50克之多。

姜能解毒。《本草纲目》中有记载。是药三分毒,姜是诸多中药中所含毒性成分的克星,我们常见一些中药处方后面有生姜作“引子”,旨在解除某种药物中的有毒成分。

姜治病的功效引起了国外诸多科学家的重视:美国科学家发现姜是防治晕船、晕车、晕飞机等运动疾病的良药,姜亦能治皮肤癌;日本科学家发现,姜粉 中的某些成分能抑制前列腺素的合成;英国科学家发现,姜能极大地降低血液中胆固醇的含量;丹麦科学家发现,用生姜制成的血液稀释剂,可以有效防止血液凝 固;荷兰科学家发现姜有抗菌的作用,尤其是抗击消化道沙门菌效果明显。

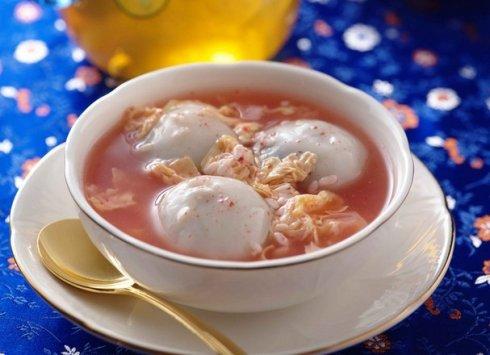

十. 台湾省 基隆 全家福的甜酒酿元宵

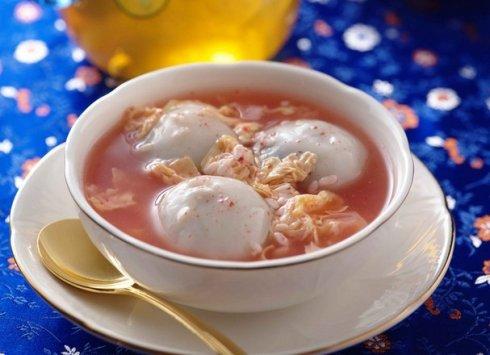

全家福的甜酒酿元宵完全是手工自制,在基隆非常知名。所谓的“酒酿”,是用白色的小糯米泡酒酿制而成,而全家福的酒酿,在香醇的酒味中还掺杂着淡淡的桂花香,尝起来酸酸甜甜的,再加上各式手工包馅元宵,就是一碗热乎乎的甜酒酿,此外,也可买生元宵回家自煮,惟冬至、元宵时节,可得事先预订,否则一颗难求。( 基隆)