一. 安徽省 安庆 宜秀 胡玉美蚕豆辣酱

胡玉美蚕豆辣酱为地理标志保护产品。产于安徽安庆。

胡玉美蚕豆辣酱已有一百多年生产历史。据史料记载,清道光十年(公元1830年),徽州酱贩胡兆祥挑着一副酱坛子进了安庆城与舅家甘姓合伙在安庆北门外南庄岭开设了“四美酱 园”。清咸丰二年(公元18 52年),胡兆祥的长子长龄、次子长杰继承父业,制造元缸酱、 酱油、酱麻油等出售,这就是“胡玉美”的雏型。清同治二年(公元1863年),胡家独资在 安庆商业中心四牌楼开设“胡玉美酱园”。蚕豆辣酱原是四川,川中、川东一带几乎处 处生产,尤以郫县豆瓣和重庆的金钩豆瓣最为有名。胡家慕名三次派人入川,把川酱生产工艺学到手,接着按照长江下游人们的口味,创造性地生产出源于川酱,别于川酱,具有自己 独特风味的蚕豆辣酱。经过几十年的惨淡经营,到辛亥革命前,以振风古塔为商标的“胡玉 美”蚕豆辣酱这一后起之秀挤进了名产行列。与当时以“山城”为商标的四川重庆豆瓣酱并 驾齐驱,名噪一时。

原料选择时,蚕豆必须选择粒状饱满成色最好的。红辣椒要鲜红肥硕、肉厚糖多、辣味小的。种曲选用宁波绿色的酱油曲精。红曲用福建古田红曲。

二. 安徽省 安庆 宜秀 干贝萝卜

原料:干贝…12克,绍酒…15克,白萝卜…500克,湿淀粉…10克,火腿…10克,鸡汤…300克,冰糖…1.5克,小葱末…5克

制作过程:

1.将干贝洗去浮灰,置碗内,加入绍酒和水50克,上笼蒸烂取出搓散,汤滤去沉渣留用。选生瘦火腿,切成2厘米宽、5厘米长的片。小片圆萝卜剥皮,削成圆柱打成齿轮形花,再切成0.5厘米厚齿轮形的片。

2.炒锅放在旺火上,放入熟猪油,烧至四成热时,下萝卜片,炸至发软捞出沥油。

3.取碗1只,碗底中间放干贝,旁边围火腿,再将萝卜片排放汤碗中,加入鸡汤和蒸干贝的汤以及冰糖、精盐上笼用旺火蒸约45分钟取出,先将原汁滗入锅中,另取一汤盘在碗上翻身扣在盘中,锅中原汁加湿淀娄调稀勾芡,淋入熟猪油10克,撒上葱末,芡浇在上面即可。

注意:

1.蒸干贝时间要保证1.5小时以上。对质地较硬的干贝可先用冷水浸泡3至4小时。

2.萝卜要选鲜嫩整齐的,去皮后将萝卜削成直径2厘米粗的圆合格证柱。炸萝卜时注意不要时间过长。

特点:1、干贝是扇贝、日月贝、江浮贝的闭壳肌干制而成的,具有特殊的鲜味。萝卜含有维生素C,还有一定量的无机盐。干贝与萝卜同炖,互补鲜味。 2、此菜为徽州传统炖菜,其特点是清淡、干鲜、爽口、助消化,在酒席中有醒酒功效。

三. 湖北省 恩施州 巴东县 宜红茶

称宜红,又称宜昌工夫茶,是我国主要工夫红茶品种之一。历史上因由宜昌集散、加工、出口而得名。

1宜红茶区的自然环境

宜红茶区位于东经109°-112°,北纬29°-31°31′。产于武陵山系和大巴山系的湖北、湖南三市州(湖北的宜昌市、恩施土家族苗族自治州、湖南的常德市)二十余县,是我国历史悠久的著名茶区,早在公元3世纪西晋时,《荆州土地记》就记有:“武陵七县通出茶”。唐代陆羽《茶经》载:“巴山峡川有两人合抱者”,“山南,以峡州上”。

1.1气候

属亚热带气候,茶区年均温度14~18℃。宜昌年均温度16.9℃,无霜期283天,10℃以上茶树生长发育期248天,有效活动积温5401℃。恩施年均温度16.3℃,无霜期280天,10℃以上茶树生长发育期247天,有效活动积温5171℃。常德在北纬29°附近,一般年降水量1200~1600mm,且多集中在茶树生长发育的3~9月。

1.2土壤、地势

土壤以黄棕壤、红壤、黄壤、酸性紫色土的面积大,成土母岩多为片麻岩、沙岩、页岩、板岩、花岗岩分化而成。pH值多在4.5~6.5之间。

宜红茶产于武陵山系和大巴山系境内,以武陵山区分布最广,海拔高的有2000~3000m的高峰,而茶树分布主要在海拔300~1000m之间的低山和半高山区。宜红茶优质茶的产区多在海拔400~1000m之间,如五峰的采花、宜昌的邓村、鹤峰的走马等。

1.3品种

宜红茶区特有的茶树品种资源,如宜昌大叶种、宜红早、恩施大叶种、鹤峰苔子茶、恩施苔子早、巴东苔子茶、五峰大叶种、五峰柳叶种等。

2宜红茶的诞生

不少学者认为,我国红茶源于17世纪中叶。宜红茶究竟起源于何时呢?笔者1953年开始在宜红茶区收集资料,作过访问。1982年笔者曾撰文“宜红茶初考”,提到:“清代湖南《巴宁县志》记有道光二十三年(1843年)与外洋通商,广人挟重金来制红茶,农人颇享其利。日晒,色微红,故名红茶。清代《宁乡县志》(1867年)记有:“广人贩红茶,按谷雨来乡,不利雨而利晴,不须焙而须曝,乡园获小济焉”。据我国著名茶学家吴觉农先生分析:“当时(指19世纪)湖南有了红茶,湖北和湖南邻近,这个时期红茶制法可能已传人湖北”。《湖北茶业贸易志》记:“19世纪以后,大批广东商人到鄂南采制出口红茶,进一步促进了鄂南茶叶生产的发展。到鸦片战争前夕,羊楼洞不仅成为国内著名的边销茶区,而且成为著名的出口红茶产区。在鄂南茶叶蓬勃发展的同时,由于广东茶商到鹤峰、五峰一带改制红茶,也促进了鄂西茶叶生产的发展,五峰、鹤峰、长阳生产的宜红茶,很受英商欢迎,成为国内著名出口红茶产品”。“19世纪以后,我省外贸有了较大的发展,出口红茶贸易也随之兴旺起来,清代道光年间,广东茶商钧大福带领江西技工到五峰渔洋关传授红茶采制技术,设庄收购精制红茶运汉转广州出口”。

《鹤峰县志》(清光绪十一年续修本)记:“邑自丙子年广商林紫宸来州(注:清雍正改容美土司归流,建鹤峰州)采办红茶。泰和合、谦慎安两号设庄本城五里坪,办运红茶载至汉口兑易,洋人称为高品。”

笔者于1962年5月,访问老茶人、宜昌县茶叶公司太平溪茶站评茶师宫美珊先生,他说:“光绪元年(乙亥年,1875年)有广东香山县客商芦次伦先在鹤峰开矿,失利。见鹤峰一带产茶甚多,因此开设茶号,在鹤峰、湖南石门县泥沙一带教茶农做红茶,头一年做有红茶七八千斤,首批由汉口转运广州出口。由于茶叶品质好,每箱售价高达160两(白银),比当时市场红茶价格高出一倍”。

五峰县采花乡发掘的已有100多年历史的英商“宝顺和”茶庄招牌,说明那时五峰各地已在做红茶。

综上所述,根据历史文献记载及宜红茶区老茶人的传说,可以推断:宜红茶的诞生在十九世纪中期前后。宜红茶的大量出口外销在清光绪二年(1876年)清政府与英国签订不平等条约《烟台条约》把宜昌辟为通商口岸之后。据中国茶叶公司资料:1876年我国茶叶出口曾达213.2万担,其中红茶出口170.9万担,占茶叶出口总额的80.16%,当时由汉口出口茶叶57.4万担,其中红茶47.8万担,占出口总额的83.2%,其中就有大量宜红茶出口。建国前,我国茶叶出口贸易极盛时期是1886年,当时我国茶叶出口达268.2万担,其中红茶200万担,占出口总额的74.6%,曾为我国换回6310万银元。

1949年我国茶叶出口仅19.84万担,其中红茶出口只有1.65万担,只有1886年的0.825%。宜红茶几乎全面停产。宜红茶收购、加工、集散中心的五峰渔洋关,抗日战争前有茶厂10余家,1949年已全部关闭。

3宜红茶的新生和发展

1949年10月1日,中华人民共和国成立,当时苏联首先和我国建交,随后签订了“中苏友好同盟条约”和“中苏贸易协定”,我国红茶出口苏联换回我国建设急需的物资,这样红茶有了销路,以后宜红茶还出口东欧各国。

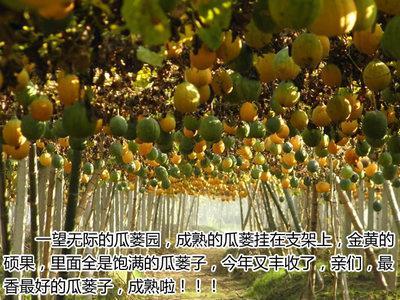

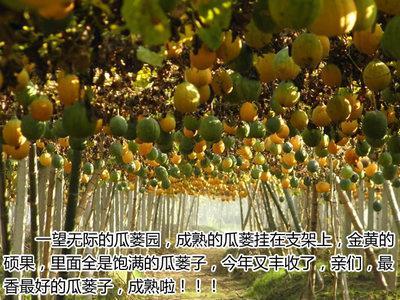

四. 安徽省 安庆 宜秀 宜秀瓜蒌

瓜蒌,葫芦科,多年生攀缘型草本植物。喜生于深山峻岭、荆棘丛生的山崖石缝之中。其果实、果皮、果仁(籽)、根茎均为上好的中药材。《本草纲目》卷十八载:瓜蒌“润肺燥、降火、治咳嗽、涤痰结、止消渴、利大便、消痈肿疮毒”。瓜蒌籽炒用:“补虚劳口干、润心肺、治吐血、肠风泻血、赤白痢、手面皱”。现代医药学研究证明:瓜蒌籽含不饱和脂肪酸16.8%,蛋白质5.46%,并含17种氨基酸,三贴皂甙,多种维生素以及钙、铁、锌、硒等16种微量元素。食用瓜蒌籽,有扩张心脏冠脉,增加冠脉流量作用;对急性心肌缺血有明显的保护作用;对离体绒癌细胞增殖和艾滋病毒具有强烈的抑制作用;对糖尿病有一定的治疗作用;对高血压、高血脂、高胆固醇有辅助疗效;能提高肌体免疫功能;并有瘦身美容之功效。

五. 安徽省 安庆 宜秀 花亭湖茶干

“花亭湖”牌茶干,具有千年历史,传唐天宝年间,李白、杜甫在此不期而遇,品干、饮酒、作诗。本品选优质黄豆,古井天然泉水,木榨麻油,传统配对佐料,精制而成。风味独特,老少适用。是茶点、下酒、炒菜的绿色旅游食品。( 安庆)

六. 湖北省 宜昌市 五峰自治县 五峰宜红茶

五峰宜红茶为农产品地理标志产品。十八世纪初,英国商人到五峰开设茶庄,至今还有“英商宝顺合”的金字招牌存于湖北采花茶业公司总部。另据县志记载,清道光四年(1824年),广东钧大福、林子臣等茶商带领江西技工到五峰渔洋关传授红茶采制技术,并设茶庄收购精制红茶运至武汉转广州出口。1886年前后系宜红茶出口的最盛时期,每年输出量达15万担左右。至民国初期,我县渔洋关镇是当时鄂西最著名的红茶市场,抗日战争爆发前,该镇有专营宜红茶茶号10余家,因生意兴隆、客商云集,有“小汉口”之称。1917年至1937年,五峰经上海、广州口岸出口红茶达90070箱(每箱12.5公斤)。1938年,国家贸易委员会在渔洋关王家冲设“中国茶叶公司五峰精制厂”,精制红茶和加工砖茶。解放后,五峰宜红茶得到快速发展,1973年在渔洋关修建“五峰精制厂”,以精制出口红茶为主。1986年,宜红功夫茶获省政府优质产品奖。近年来大力推进五峰宜红茶恢复性发展,加快了茶叶产业的提档升级。

地域范围

五峰宜红茶产于湖北省五峰土家族自治县所辖的采花乡、五峰镇、渔洋关镇、长乐坪镇、仁和坪镇、湾潭镇、傅家堰乡、牛庄乡等八个乡镇。地跨东经 110°15′~111°25′,北纬29°56′~30°25′。东临宜都、松滋,西界鹤峰、巴东,南连湖南石门,北与长阳毗邻,属武陵山支脉。全县国土面积2372平方公里,辖5镇3乡,适宜种植五峰宜红茶面积16000公顷。

产品品质特性特征

1、外在感官特征:五峰宜红茶外形条索紧细有金毫,色泽乌润。 2、内在品质指标:五峰宜红茶内质香气甜纯高长,滋味醇厚鲜爽,汤色红亮,叶底红亮柔软。茶汤稍冷有“冷后浑”现象产生。100克干品含水分≤6.5%,灰分≤6.5%,水浸出物≥32%。卫生指标、农药残留量符合国家有关标准。 3、质量安全规定:五峰宜红茶产地环境质量符合《无公害食品茶树产地环境条件》(NY/T5010)的要求,品质严格执行《无公害食品茶叶》NY5089-2005的标准;生产过程中合理使用农业投入品,严禁使用国家明令禁止使用的高剧毒农药,生产过程中农药和化肥的使用必须符合《无公害食品肥料使用准则》(NT/T5017-2001)和《无公害食品农药使用准则》(NY/T5018-2001)。严格执行农药安全间隔期,产品经农药残毒检测合格方可上市。

七. 安徽省 安庆 宜秀 宜秀板栗

宜秀板栗

板栗是中国栽培最早的果树之一,已约有2000~3000年的栽培历史。叶披针形或长圆形,叶缘有锯齿。花单性,雌雄同株;雄花为葇荑花序,成熟后总苞裂开,栗果脱落。坚果紫褐色,被黄褐色茸毛,或近光滑,果肉淡黄。果实含糖、淀粉、蛋白质、脂肪及多种维生素、矿物质。

八. 湖北省 宜昌市 宜都 宜都宜红茶

宜都宜红茶为农产品地理标志产品。宜都宜红茶是湖北省宜昌市宜都市的。宜红茶,条索紧细,色泽乌润,香味鲜爽,滋味鲜甜,叶底红匀,形成了独具魅力的宜红风格。宜都宜红茶为国家农产品地理标志保护产品。

宜都宜红茶条索紧细有金毫,色泽乌黑油润,香气甜香高长持久,滋味醇厚鲜爽,汤色红艳明亮,茶汤有“冷后浑”现象,是我国条形红茶的代表之一。宜都宜红茶,产自长江与清江交汇的丘陵山区。这里山峰层叠绵延,种茶地理条件得天独厚。十九世纪中叶,有茶商来到宜都开设茶庄,传授红茶制作技艺,拉开了宜都宜红茶百年兴盛的序幕。宜都宜红茶是宜红茶的典型代表,上世纪50-60年代,宜红、祁红、滇红并列为中国三大出口工夫红茶。基于宜都宜红茶巨大的影响力,《宜都县志》将其收录并对其进行详细介绍。宜都宜红茶的发展,几经风雨后,于1951年迎来了新的发展契机,原苏联在宜都援建了中国第一家专业的茶厂——中国茶叶公司宜都茶厂,开始了宜都宜红茶的收购、精制加工与销售工作。该茶曾被湖北省政府评为“优质产品”、湖北特色名茶等称号。

宜昌红茶简称宜红,又称宜昌工夫茶,是我国主要工夫红茶品种之一。历史上因由宜昌集散、加工、出口而得名。据历史文献记载:宜红茶诞生于十九世纪中期。光绪年间,就大量出口,1876年,清政府与英国签订不平等条约《烟台条约》把宜昌辟为通商口岸之后,就有大量宜红茶出口。解放后,由于国门封闭,宜红茶出口一度中断,直到改革开放之后,宜红茶才逐渐恢复出口。

宜红茶的特殊历史地位,也成就了它特色的品牌地位。宜都宜红茶业有限公司生产的宜红茶,条索紧细,色泽乌润,香味鲜爽,滋味鲜甜,叶底红匀,形成了独具魅力的宜红风格,由于品质稳定,深受欧洲、美洲及中东地区消费者的喜爱。

2013年,宜都市宜红茶协会申报的“宜都宜红茶”通过农业部农产品质量安全中心审查和组织专家评审,实施国家农产品地理标志登记保护。

地域范围

宜都宜红茶农产品地理标志地域保护范围为宜都市全境包括(红花套镇、高坝洲镇、姚家店镇、五眼泉镇、聂家河镇、潘家湾土家族乡、王家畈乡、松木坪镇、枝城镇、陆城街道办事处)产地地理坐标位于北纬30°05′55″—30°36′00″,东经111°05′47″—111°36′02″之间。规模10万亩,产量1.3万吨。

九. 安徽省 安庆 宜秀 微缩农具

微缩农具由民间艺术家都贻杰首创,以木为原料,缩微雕刻古今各式农具。该工艺品构思新颖奇特,以木为原料,缩微雕刻古今各式农具,制作精细,巧夺天工。都贻杰先生创作的微缩农具在北京“首届中国民间艺术博览会”上获金奖。中国农业博物馆先后收藏了他作的21件微型系列农具。