桂花饴糖和芝麻饴糖外形为长方形糖块,淡黄色,在自然光下呈半透明状态,表面附着一层淀粉,手感柔软富弹性,口感甜而不腻,软而不黏。桂花饴糖突出桂花香味,芝麻饴糖突出芝麻香味。1982年评为省优质产品。除在开封城乡畅销外,还销往山东、安徽等省。

开封特产腊肠 河南腊肠的配方

一. 河南省 开封市 顺河区 开封饴糖

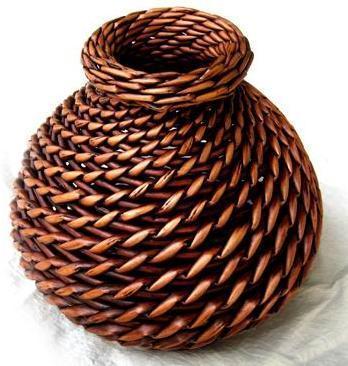

二. 河南省 开封市 杞县 杞县柳编

杞县盛产“杞柳”,无主干,多成墩丛生,适应性强,耐旱涝,成活易,适宜沙丘种植。杞柳枝条质地绵软,极富弹性、韧性。在春末和夏伏之间采割,剥去外皮,晒干。杞柳枝条色洁白,有光泽,宜编制簸箕,制品有笸萝、花蓝、安全帽、筐、斗、条篮、簸箕等多种。

在新石器时代就出现用柳条编织的盘、篓、篮、筐。春秋战国时期,用柳条编成杯、盘等,外涂以漆,称为杯棬。唐代,沧州柳箱已很著名。到了北宋,柳编到了盛世,人们取杞柳的细条,“火逼令柔曲,作箱箧”,此后,柳编工艺不断发展。传统的柳编品种主要有衣箱、笸箩、簸箕等。1960年以来,杞县柳编工艺品开始出口,生产有了较大发展。

三. 河南省 开封市 杞县 杞县红薯泥

说起红薯,实在不是什么稀罕之物。在生活困难时期,杞县人曾经视红薯为生命,有谚语为证:红薯汤、红薯馍,离开红薯不能活。然而,自古善烹调的杞县人却能将再普通不过的红薯做出百般花样来。其中红薯泥就是一例。

红薯泥是杞县的一道名菜。它的制作方法很讲究,需先把红薯煮熟,剥掉外皮,去其内丝,用干净的白布包裹起来轧压成泥。然后将白糖倒入锅内化成糖浆,再兑入香油、红薯泥不断搅拌,呈柿红泥状出锅。装盘时,分层放山檀丁、玫瑰片、青红丝、桂花糖。此菜味道甘甜,爽口开胃,色泽鲜艳,营养丰富。人称“三不沾”菜(即:一不沾盘子、二不沾筷子、三不沾嘴)。每当贵客临门,杞县人会热情地端出这道风味菜。在品尝红薯泥的同时,人们还会给你讲述一个动人的故事。

据说,创制红薯泥的清末厨师蒋思奇不仅手艺高超,还有刚直不阿的浩然正气。有一年,袁世凯的部下来到杞县,闻听红薯泥为此地名食,便点名要尝尝这风味佳看,不然便觉得枉活一世。这天,宴会在县衙举行。鸡鸭鱼肉上完后,最后才上红薯泥这道菜。大小1看此菜五光十色,如桃花盛开,似琥珀生辉。各个迫不及待狼吞虎咽起来。谁知,不大一会儿,有的张口流泪,有的伸脖子干呕。原来,蒋思奇不愿给袁世凯的部下做菜,但又不能推辞,便使了个花招。红薯泥本身质地细腻,热量大,密度小,散热很慢,蒋师傅又特意用滚油封顶,内中温度更不易散发。这些人迫不及待,故而被烫得丑态百出,狼狈不堪。

说到红薯泥的热量大、散热慢,还有一个传说:有一次,慈禧太后来到开封,听说杞县的红薯泥特别好吃,于是就吩咐开封府为她准备。而当时开封城里没有一个能做“红薯泥”的厨师,只好派人到杞县请人去做,做好之后再带回开封。办差的刚回来,早已等得不奈烦的西太后慈禧拿起筷子便吃,谁料却被烫得两眼流泪。开封距杞县50公里,当时的快马也得一个半小时才能跑一个单程,可见红薯泥的热量之大、散热之慢。

红薯泥不仅是杞县的名产,也是中原地区粗粮细作的典型。红薯从粗制到细作,从平常食物到宴席珍品,是历代劳动人民智慧的体现,也是我国食品制作技术的发挥和创造。

四. 河南省 开封市 尉氏 洧川豆腐

在开封,人们说到尉氏县洧川镇,首先想到的一定是洧川豆腐。有许多人也是因为洧川豆腐,才认识了洧川镇。因为这小小的豆腐在洧川镇的周边县市实在太有名了,迄今已有2000多年的历史。

关于洧川豆腐在当地至今还流传着一个有趣的传说。汉高祖刘邦统一天下后,其孙刘安落户古镇洧川。一次,聪明伶俐、深得刘邦喜爱的刘安为刘邦办了一件大事,被高祖刘邦封为淮南王。刘安为感谢高祖的封赏,招揽天下方士,聚于当地的山上炼丹,欲求长生不老药,献给高祖。有一天,一位方士尝试着用黄豆浆加卤水炼丹,谁知灵丹妙药没炼出来,却奇迹般地炼出了白嫩细腻的豆腐。

洧川豆腐与众不同之处在于,其表面呈琥珀色,切刀处为纯白色,韧性十足,能用麻绳串起来,可用秤钩挂着称,放在锅里炖不变形、煮不化,并且越煮越筋,烹炸煎炒则风味各异。刚制作出的热豆腐细白、嫩软,营养丰富,老少皆宜。由于洧川豆腐的制作一直采用传统工艺,2011年,洧川豆腐被评为河南省非物质文化遗产。

洧川豆腐的吃法可谓多种多样,由香油、花椒、辣椒等作料制作的麻辣豆腐,含在嘴里麻麻的、辣辣的,还不等你细嚼极重的香味便已浸透心扉;而把一小块一小块(约两厘米见方)的豆腐放在沸水里煮透,而后蘸着辣椒油吃,则别有一番风味。它给你的感觉是极其绵软和鲜嫩的,你会想到柔柔的细纱、绵绵的花絮。

如今,为确保洧川豆腐制作技艺惠及更多老百姓,把这一民间文化瑰宝传承、发扬光大,洧川镇专门成立了由镇政府牵头,由村干部、生产豆腐的能工巧匠等人员组建了豆腐协会。豆腐协会成立后,召集精通豆腐制作的老艺人不断改良豆腐的制作工艺,将传统的制作方法与先进的机械化操作相结合,在确保制作出来的每一块豆腐都品质鲜嫩、特色鲜明、营养卫生的基础上,还增加了彩色豆腐、嫩质豆腐、豆腐皮等花样品种,受到广大消费者的一致好评。

目前,每天清晨,该镇的常湾等20多个村生产的两万多公斤新鲜豆腐,便会通过不同的交通工具,被运至郑州、开封、许昌等地的饭店、超市和乡村,成为城乡居民饭桌上的一道佳肴,让人们在品评美味的同时,顿生思古之情。

五. 河南省 开封市 杞县 杞县蒸馍样

蒸馍样也叫“馒头”,在介绍杞县蒸馍样之前,让我们先来看一下“馒头”的来历:

《三国志》:“诸葛亮平蛮回至泸水,风浪横起兵不能渡,回报亮。亮问,孟获曰:‘泸水源猖神为祸,国人用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之,自然浪平静境内丰熟。’亮曰,‘我今班师,安可妄杀?吾自有见。’遂命行厨宰牛马和面为剂,塑成假人头,眉目皆具,内以牛羊肉代之,为言‘馒头’奠泸水,岸上孔明祭之。祭罢,云收雾卷,波浪平息,军获渡焉。”

自诸葛亮以馒头代替人头祭泸水之后,馒头刚开始就成为宴会祭享的陈设之用。三春之初,冬去春来,万象更新。俗称冬属阴,夏属阳,春初是阴阳交替之际,祭以馒头,为祷祝一年之风调雨顺。当初馒头都是带肉馅的,而且个儿很大。

唐宋以后,馒头也有无馅者。《燕翼诒谋灵》:“今俗屑面发酵,或有馅,或无馅,蒸食之者,都谓之馒头。”元无名氏《居家必用事类全集》中,记有当时馒头的发酵方法:“每十分,用白面二斤半。先以酵一盏许,于面内跑(疑是“刨”之误)一小窠,倾入酵汁,就和一块软面,干面覆之,放温暖处。伺泛起,将四边干面加温汤和就,再覆之。又伺泛起,再添干面温水和。冬用热汤和就,不须多揉。再放片时,揉成剂则已。若揉搓,则不肥泛。其剂放软,擀作皮,包馅子。排在无风处,以袱盖。伺面性来,然后入笼床上,蒸熟为度。”

至清代,馒头的称谓出现分野:北方谓无馅者为馒头,有馅者为包子,而南方则称有馅者为馒头,无馅者也有称作“大包子”的。《清稗类钞》辨馒头:“馒头,一曰馒首,屑面发酵,蒸熟隆起成圆形者。无馅,食时必以肴佐之。”

不管有馅,还是无馅,馒头一直都是作为祭祀用品而存在,祭祀完了之后才可食用。蒸馒头直接供食用则始于清代以后。馒头的形状也开始演变为圆形、方形等多种,方形馒头在我们这里称作“卷子”,圆形的则称作“蒸馍样”。

杞县“蒸馍样”早在清末已闻名周边各县,素有“杞县蒸馍有千层,睢县芹菜没有渣”这样有说法。《随园食单》论“千层馒头”:“杨参戎家制馒头,其白如雪,揭之如有千层,金陵人不能也。”由于杞县蒸馍样具有“色白如雪,形似妇乳,揭之千层,麦香浓郁,嚼之味甘”的特点,因此,清末以来凡有人来杞县走亲访友,或游人旅客路过杞县,都要到县城寻找杞县蒸馍样以品尝,临走时还要多买几个带回去给家里的长辈们品尝。

据家住县城东关现年85岁高龄的张宏起老先生介绍,解放前杞县城大约有四五十家馍店,且多为父子店或夫妻店。由于当时经济条件所限,都是早上和上午出去卖馍,下午用卖馍得来的钱去籴麦、磨面,晚上发面,连夜加工蒸熟天微亮就出去卖馍。由此可见开馍店的辛苦程度,难怪当时有这样的俗言:宁肯闺女扔河里,也不嫁给卖馍的。张先生讲,杞县馍样之所以好吃关键在它的制作工艺:以10斤面为例,先用白面二斤半,在其中间刨一个小窠,然后再将事先用一酒盅活酵子泡好的酵汁倒入,和就一块软面,用干面盖上,放到温暖处。等到面发了以后,再用干面加水和就后再盖上。等再次发起,将所剩面粉加水和成面块,不须多揉。再放片刻,揉成剂子,性发后上笼蒸熟则成。制作过程中需要注意0:一是掌握好用水量,一般1斤干面做成1.2斤熟馍;二是掌握好水温,水太凉了面不发,水太热了做好的馍表面上起泡泡,影响美观;三是掌握揉剂技术,揉好了做成的馍一层一层的,而且很暄,否则做成的蒸馍坚硬难吃。

几百年来,杞县蒸馍样一直以其独特的工艺和色香味征服着杞县本地各阶层人士以及全国各地来杞做客的人们。虽说目前县城里已经没有以前那么多馍店(指以蒸馍样为主),仅剩的三两家却仍就保持着原先蒸馍样的制作工艺和特色,如果买个尝尝,兴许会勾起你童年的不少回忆。

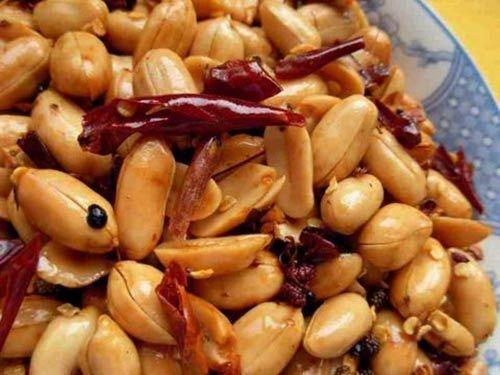

六. 河南省 开封市 祥符区 开封花生

1、外在感官特征:开封县花生具有“网纹纤细,果皮薄而坚韧,籽仁椭圆形,粉红色,有光泽”的外在特征。2、内在品质指标:开封县花生内在品质优势突出,据农业部果品及苗木质量监督检验测试中心(郑州)检测:开封县花生出仁率≥69%,总糖含量≥4.6%,脂肪含量≥34%,蛋白质每百克≥24克,钙含量每千克≥185毫克,铁含量每千克≥22毫克。卫生指标、农药残留量符合国家有关标准。3、安全要求:产地环境必须符合《无公害食品大田作物产地环境条件》(NY5332—2006)标准,产品质量也必须符合无公害食品 标准,禁止使用未依法登记和国家明令禁止使用的肥料、农药等农业投入品,积极推行标准化生产,切实保障开封县花生质量安全。

“开封县花生”农产品地理标志生产地域范围包括祥符区下辖的西姜寨乡、朱仙镇、范村乡、万隆乡、半坡店乡、刘店乡、袁坊乡、仇楼镇和陈留镇9个乡镇。生产地域范围地理坐标:地理坐标为北纬34°30--34°56′,东经114°07′--114°43′。北临黄河,西和中牟县、开封市禹王台区、金明区接壤,南临通许县和尉氏县,东与兰考县和杞县毗邻。南北长55公里,东西宽40.8公里,祥符区总面积1291平方公里,耕地总面积83800公顷(125.7万亩),花生种植总面积33333公顷(50万亩),年总产13万吨。

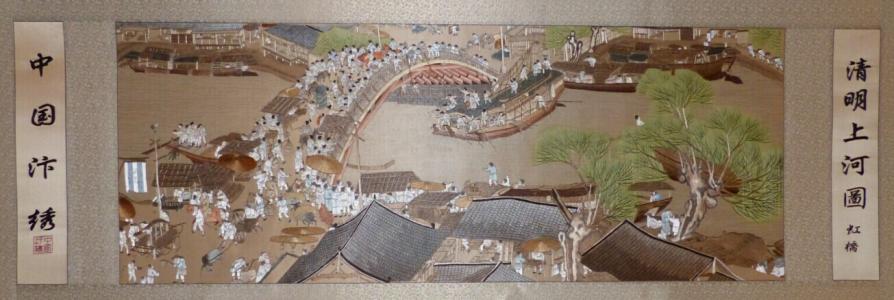

七. 河南省 开封市 祥符区 汴绣

北宋灭亡后,开封刺绣与城市的兴衰相联系,处于衰落阶段,只是在民间有所延续。

建国后,1954年冬开封成立了有7人组成的刺绣合作组,1958年发展为工厂。经过近三十年对"宋绣"的挖掘、搜集和研究,同时向先进的苏绣、湘绣学习,使"汴绣"在继承"宋绣"的基础上有所发展。开封汴绣厂1985年有职工400人,年总产值300万元左右,主要生产刺绣欣赏品和日常用品。绣品《清明上河图》和《百骏图》是其著名的代表作。

《清明上河图》是宋代著名画家张择端的杰作,开封汴绣厂以此为稿笺,进行刺绣艺术的再创造。其绣品长52.5厘米,宽25.5厘米,画面气势磅礴,绣工细致入微,有不及寸高的达官贵人、纤夫苦力、说书卖唱、算卦讨饭等各阶层人物770多个,各具神态,生动地反映了北宋东京的繁荣景象及现实生活。该品1959年作为向国庆10周年献礼,送给国家,陈设于人民大会堂。1969年以来,共绣15幅,除供国内一些博物馆展出外,还以每幅5万元价值售于法国、日本、香港等国家和地区。1981年,绣花《清明上河图》荣获河南省工艺美术百花奖。

绣花《百骏图》是开封汴绣厂继《清明上河图》之后的又一大型精品。它以清代皇宫画师郎世宁的《百骏图》为稿本,采用汴绣传统的疏悠针绣百马,创接针绣法绣松树,滚针法绣柳树,细乱针法绣草地,蒙针绣小树等,用工400多个,绣品长216厘米,宽29.5厘米。画中古松、翠柏、河水、草地,各姿百骏,栩栩如生,形象逼真。1981年获河南省工艺美术百花奖。

此外,该厂采用双面异色绣法制作的产品《洛阳牡丹》,采用双面三异绣法制作的产品《中日友好》、《嫦娥奔月》、《天女散花》等,都是在继承传统工艺并加以创新的基础上制成。"汴绣"制品种类很多,有屏风、挂屏、插屏、中堂、条幅、册页、手卷等,题材有山水、人物、鸟兽、花卉等。主要风格特点:继承宋代闺绣画的优秀传统,善于绣制古代传世名作,针法运用恰到好处,绒彩夺目,严整富丽,针线细密,不露边缝;图案花纹结构严谨,生动逼真,针法清晰,富于节奏感。

"汴绣"的针法共29种,其中继承传统针法14种,学习借鉴苏绣、湘绣针法5种,创新针法10种。

1979年,开封汴绣厂的刺绣品被评为河南省二轻厅优质品;同年获省优质品奖。1982年,苏、湘、越、蜀、汴五大名绣品在北京展评,汴绣金龙商标刺绣品被评为轻工部优质品。汴绣制品先后销往20多个国家和地区,并被选为国家礼品赠送给来访的外国政府首脑。

八. 河南省 开封市 龙亭区 发面包子

制作方法:先将鲜肉剁碎,拌入佐料,兑入清汤,搅成糊状馅;再用发面皮包制,入笼蒸熟即成。其外形美观,洁白光润,肉馅鲜嫩,汤汁丰满,食之软香可口,老少皆宜。

九. 河南省 开封市 禹王台 开封炒凉粉

十. 河南省 开封市 杞县 杞县酱菜

明德堂莫氏酱菜始创于(1815)年清朝嘉庆年间,莫特生先生在原有的基础上,加以革新酿制而成,已有近二百年的历史。莫氏酱菜又是开封酱菜行业的佼佼者,它独特的制作方法以及得天独厚的地理位置,一经问世后便深得广大人民群众的赞赏,名声远扬海内外。同时也是杞县家家户户探亲访友,馈赠亲朋的必备之礼。1938年,在铁路沿线荣获名特优产品奖,得到广大人民的认可。莫氏酱菜不仅在国内知名度很高,在国外也有得到了认可,1938年日本首相田中特从日本专门派人来开封订购莫氏酱菜。莫氏酱园是东方美食王国---中国著名的有着悠久历史的酱园之一。采用传统工艺,古法制作。以天然酱曲、新鲜蔬菜及多味辛香中药材酿制而成,风味独特色香、味、形具佳,且有咸、甜、脆嫩、鲜香、解腻增食、爽口开胃等特点。

经营范围如下:酱红萝卜、酱乳黄瓜、酱瓜、酱花生米、酱粉、酱八宝菜、酱甘露、红薯泥、黑白薯泥(含中药成份)、酱荆芥、酱韭花、酱莴笋、柳絮、酱辣椒、酱豆角、西瓜酱豆、甜面酱、香辣牛肉酱等真空软包装系列酱菜。龙亭牌酱菜,始创于清朝嘉庆年间,被列为宫廷贡品。其采用传统工艺,天然晒酱而成, 成品“色泽鲜亮、脆嫩清香、酱味浓郁、咸甜适度、香甜嫩脆”,素有“杞国酱菜”之称。不含任何化学成分,属天然绿色食品,对人体具有的保健功能,老少皆宜。是招待贵宾的佳宴,馈赠亲友的佳品!

200年来,杞国酱菜以独特的风味,酱香味浓、香甜嫩脆而扬名国内外,位列中国四大名菜之一,荣获中国首届食品博览会银质奖,并出口国外,备受广大消费者的好评,被河南省旅游局命名为“河南优质品牌产品”并获得:“中国质量检验合格证书”。1972年日本首相田中角荣访华期间点名要吃杞国酱菜并这样赞美“龙亭”牌酱菜:“酱香味浓常回味,香甜味美夜梦中”。长期以来,龙亭牌酱菜出口到日本、韩国、俄罗斯等国家,备受广大消费者的好评。

相关特产

推荐特产

威海海鲜特产有哪些 威海值得买的特产

威海海鲜特产有哪些 威海值得买的特产的详细介绍及图片!...

青海的药材土特产有哪些呢 青海草药特产有什么

青海的药材土特产有哪些呢 青海草药特产有什么的详细介绍及图片!...

助农特产新疆

助农特产新疆 的详细介绍及图片!...

盈江县有什么特产 盈江县盏西特产

盈江县有什么特产 盈江县盏西特产的详细介绍及图片!...

糖麻圆是哪里特产 贵州糖麻圆配方

糖麻圆是哪里特产 贵州糖麻圆配方的详细介绍及图片!...

意大利特产松露图片

意大利特产松露图片 的详细介绍及图片!...

吉林礼品特产厂家 吉林走亲访友礼品礼盒生产厂家

吉林礼品特产厂家 吉林走亲访友礼品礼盒生产厂家的详细介绍及图片!...

单县特产早餐油茶 山东单县油茶的制作方法

单县特产早餐油茶 山东单县油茶的制作方法的详细介绍及图片!...

旅顺特产哪能买到 旅顺买土特产的地方

旅顺特产哪能买到 旅顺买土特产的地方的详细介绍及图片!...

山西土特产柿饼

山西土特产柿饼 的详细介绍及图片!...

红安特产紫薯干 红安特产红薯干

红安特产紫薯干 红安特产红薯干的详细介绍及图片!...

云浮云安必买特产 云浮十大特产

云浮云安必买特产 云浮十大特产的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com