醴陵银饰特产 醴陵可以带回家的特产

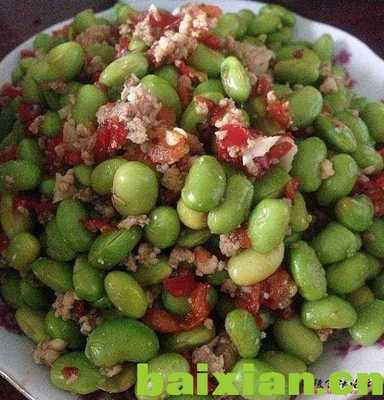

一. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵辣椒

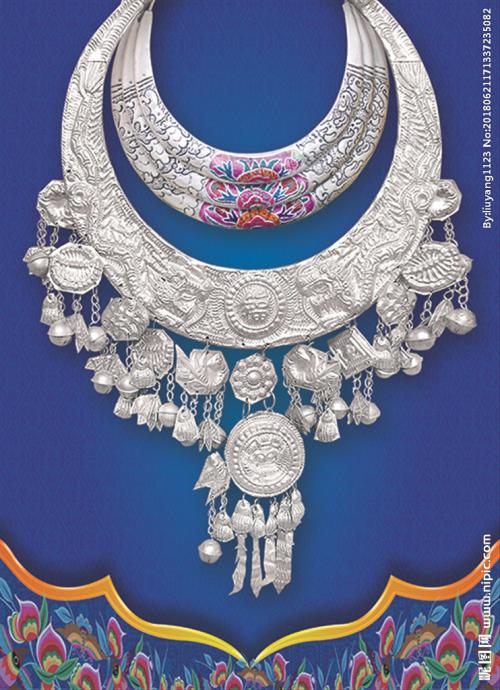

二. 湖南省 湘西州 吉首 苗族银饰

苗族银饰种类繁多,但从佩戴部位上划分,大体可分为头饰、胸饰、背饰三大类。头饰有银帽、银盆、凤冠、苏山、髻簪、耳环、项圈等;胸饰有胸链、针筒、围腰,外加手??、戒指等及披肩、腰带等。苗族银饰大多保留着原始的韵味,许多造型反映了苗族人民曾经的信仰追求和生活习俗。

三. 内蒙古 阿拉善盟 额济纳旗 蒙古族的银饰品

蒙古族的银饰品与其他民族一样,种类繁多,款式丰富,有着各自的图案形态和种类,在蒙古族佩饰中,有着非常重要的装饰作用,它天成一韵,构成了蒙古族银饰品朴素美观、繁复实用的民族民情,从纯真的纹样中,可以诠释和解读蒙古族佩饰的特点以及游牧民族文化的意韵和部落习俗,从中体察蒙古民族深远的文化内涵和生活情感。

蒙古民族酷爱装饰,银饰品也就成了他们美化生活的一部分。不论是高原,还是牧场,蒙古族群众佩戴银饰品都非常普遍,由于同一族属但部落不同,银饰品的种类、造型、图案和佩戴方式也各具特色,呈现出不同的寓意和讲究,文化内涵十分丰富,使其成为蒙古族佩饰中的亮点。一件小小的头簪、发钗、挂件常常就是一件信物,承载着人生美好的回忆和永久的纪念。

蒙古族自古以来就有对金银饰品的使用历史,在考古挖掘的匈奴墓中,就曾经出土过战国时期的银饰品。唐代是银饰品制作的繁盛期,品类多,分布也广。公元13世纪,成吉思汗结束了蒙古各部长达数年的纷争状况,加之与欧亚各国的贸易往来,蒙古地区日益成为金银的集散地,这为蒙古族银饰品的发展提供了有利的条件。到了元代后期,银饰品的制作逐渐商品化,从前只有富裕人家使用的银饰品,在民间也开始流行佩戴起来。与前期相比,这个时期的银饰品无论从内容图案,还是技术风格,都发生了较大的变化。同时银饰品的主题也逐渐增多,有花鸟鱼虫以及各种纹饰图案,还有诗情画意的词句,铸、刻、雕、焊技术等工艺也得到了较大的提高。而且设计新颖,造型美观,每件银饰品上都有吉祥寓意,堪称“图必有意,意必吉祥”。进入明代,银饰品的工艺有了很大的改进,除了官办的铸造局外,民间的银楼、银作坊也能制作和设计很多的银饰品。特别到了清代康熙、乾隆年间,由于经济的不断发展,银饰品的使用已不再是有钱人的专利了,不论贫富贵贱,女人戴银头饰、银首饰,男人腰垂银挂件已成时尚。蒙古族的银饰品,至今仍然保留了很多古老的图案和纹样。

四. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵小炒肉

醴陵小炒肉属于家常菜,炒起来比较随意,东家与西家各有不同,基本做法是一致。首先,炒小炒肉需要选带皮的新鲜猪肉,将肥肉与精肉分开切。肥肉要切得薄,而且均匀,每片肥肉都带上一线猪皮。精肉也要切得薄,尽量将肉片切得大一些。炒的时候,先将肥肉下锅爆,等到肥肉转成猫耳形状,下精肉,稍炒,变成白色,就沏汤,汤下锅就不要再翻再动。同时下辣椒、调料。调料可以是芹菜,也可以用大蒜叶,完全凭口味。等汤翻滚了,小炒肉就炒好了。里手的还可以在精肉里加一些猪肝,口感就会嫩一些;还有的加上猪血、猪肝、心肺等多种内脏的,味道就更丰富了。

醴陵小炒肉的做法有三种:一是用青椒小炒的,不带汤;二是用红辣椒去炒的,放芹菜,带汤;三是用干辣椒粉去炒,放大蒜或芹菜。三种小炒肉做法很简单,但各有其味,都追求鲜嫩,秘诀在于所用的肉。小炒肉要用猪前腿肉,同时加入一些带皮的肥肉,以保证它的油汁。在小炒过程中一定要掌握好火候,才能保证它的美味。

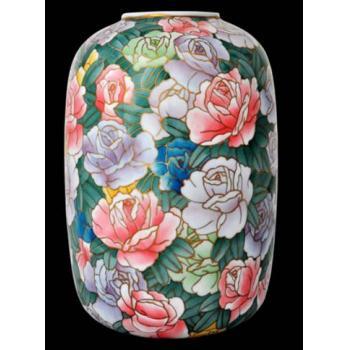

五. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵釉下彩瓷

历史:醴陵瓷器起源于清朝雍正年间,迄今已有250多年的历史。据有关史料载,雍正七年,广东省兴宁县有个名叫廖促威的人,在醴陵发现瓷泥矿,便带了20多人来这里烧瓷。当时只能烧造一些粗瓷器。光绪年间,醴陵开始出现单色下彩,并逐渐烧造出多种颜色的精美的釉下彩瓷。60多年以前,老艺人吴寿祺运用国画手法,成功地彩绘出了多种釉下彩荷花瓶。品种:釉下彩日用瓷既有配套齐全的中、西餐具、茶具、酒具,还有造型新颖、色彩古雅、纹饰大方的日用艺术瓷。这些产品在造型、图案、色调、纹饰 等方面都颇具匠心。

特点:醴陵瓷器画面五彩缤纷,犹如罩上一层透亮的的玻璃纱,色彩显得格外清新、柔和、明亮。釉下彩的釉是一种很坚硬的玻璃质,它保护着画面,耐磨擦、耐高温、耐酸碱腐蚀,能始终保持原来色彩。

工艺:醴陵釉下彩瓷是选用优质高岭土、长石、石英作原料,制出的瓷坯胎质坚细、淡白。装饰的花样绘在生坯上,然后再覆盖一层薄而透明的釉料,最后将它放进13000多摄氏度的高温窑中烧制而成。出窑之后,瓷器的颜色变得象宝石那样晶莹润泽。

奖项:1915年,在巴拿马国际博览会上,吴寿祺的作品荣获一等金牌奖,轰动世界。《醴陵县志》记述道:“风潮所布,举国若狂,各埠高贩来此贩运者络绎不绝。”

六. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵烟花

由来

相传唐朝初年,吴楚间瘟疫流行,李畋在其家乡麻石村用竹筒装填火药燃放,利用0时产生的气浪和硝烟驱散瘴气,控制病疫传播,并曾为唐太宗李世民“驱鬼祛邪”。李畋因开火药用于“爆竹”之先河,故被花炮行业尊为祖师爷,称为李畋先师。这个李畋就是湖南醴陵人。后人将炮竹加以改进,以纸筒代替竹筒,变单发为连响,并研制出了五彩斑斓、绚丽多彩的烟花。尔后花炮逐步形成规模宏大的产业,为许多花炮产地带来了滚滚财源,醴陵也因此成为江南富庶之地。

历史

醴陵自古便是中国花炮生产的中心之一,是烟花鞭炮的发源地,。据史料记载,“湖南生产鞭炮始于唐代,发达于宋末及清乾隆年间……湘东之平江、浏阳、醴陵……均为爆竹制造中心地”(民国24年《中国实业志》),至今已有1300多年的历史。

花炮祖师李畋就是醴陵富里镇麻石村人氏。醴陵最早的花炮产区是麻石及邻近的富里、潼塘一带。至清咸丰、同治年间,产区扩展到南桥、白兔潭、仙石、浦口、王坊一带,与浏阳金刚、大瑶、萍乡上栗等地区连成一片,形成集中产区。清光绪年间醴陵花炮开始出口海外。解放后,花炮发展成为醴陵两大支柱产业之一,醴陵也成为了名副其实的“花炮之乡”,醴陵花炮的鼎盛时期是在上世纪八十年代中期,全市有花炮厂家400多家,从业人员达12万余人,产值名列全国第二,仅次于广东东莞。

七. 湖南省 株洲市 醴陵 醴陵酱板鸭

醴陵酱板鸭,选用的是野生放养的未生蛋和未换毛的一年生仔鸭。将鸭子宰杀褪毛,去除内脏后,从背部剖开洗净,再吊起滴干水分,进行首道工序腌渍。“鸡剖肚皮鸭剖背”,为的是不容易将苦涩的胆汁弄破,也便于保持鸭子腹部的完整。腌渍采用热盐揉搓,盐和鸭子的比例说来奇怪,居然和黄金分割的比例巧合。腌渍时间一般夏季为1天,冬季为3天,春秋季为2天。盐渍到六成的样子,倒缸擦干盐水,加上辣椒粉、五香粉、硝酸钠和秘方中药材等调成的酱卤汁,再腌小半天。鸭子出缸后用两根篾架成十字形撑于鸭子腹中,上石板榨压成板状,晾干水分,这就完成了第二道工序压板。第三道工序就是烘烤。将鸭子反复熏烘至金黄色即可,在烘烤过程中挥发的除了水分还有绝大部分的鸭油,一边烘烤一边淋上剩下的卤汁和辣椒油,这风味便渗入骨髓中去了。临吃时再裁成小块装盘。

鸭子的营养价值很高,属凉性,具有滋润养胃,平肝去火,益气养血,深受人们青睐。酱板鸭可作为休闲小吃,又可作为洒席上的特色菜肴。酱板鸭的美妙在于他们能够根据食客的嗜好,制作出偏甜不辣、微辣、中辣和特辣四种不同的口味;还能够根据原料的细微差别,将酱板鸭制成风味各异的鸭脖子、鸭爪子和鸭架子,还有最为美妙的鸭舌子。

八. 湖南省 株洲市 醴陵 富里茄子

富里镇地处醴陵东北部,东临江西省上栗县,北靠浏阳市,自1990年开始种植早熟茄子。经过近20年的发展,初步形成了较有规模的商品菜基地,种植区域由原来的鳌圹村逐步发展到车上、利民、华埠等村,2009年种植面积已达2500多亩。

在栽培面积逐年增大的同时,科技含量不断提高,由原来的小棚栽培,发展到“大棚+小拱棚+地膜覆盖”栽培。营养钵育苗、茄子嫁接、激素保花保果等一些新的技术措施,得到了广泛应用。亩平茄子产量可达4000多公斤,亩平收入达0.8-1.0万元。富里茄子基地及产品均已通过无公害认定认证。

九. 湖南省 株洲市 醴陵 年糕

年糕源于糯米糍粑,又称“糯粢”。糍粑是将糯米磨成细粉,加入白糖,用水揉成米团,再捏成长条或方块、圆块,压入各种辅料,制成年糕应市。民国时期,春节期间制作年糕的作坊有近40家,有八宝、莲蓉、猪油、桂花、玫瑰、枣泥等10多个花色品种。现在增加了火腿、香肠、果脯、海味等新品种。糕色泽玉白,柔软光滑、细腻油润,糯软清香,甜糍醇爽,油炸、火烤、汤煮均可,老少咸宜。春节食之,已成风俗。

十. 湖南省 株洲市 醴陵 釉下五彩瓷

凰人熊希龄(辛亥革命后担任北洋政府总理)与曾参与"公车上书"的醴陵举人文俊铎,本着实业救国的思想通过多方考察,并结合醴陵的技术优势与实际情况。在醴陵提出了"立学堂、设公司"等主张,大力振兴醴陵瓷业。得到了湖南官府的大力支持。当年,湖南官立瓷业学堂在醴陵正式开办,次年,湖南瓷业制造公司在醴陵成立,熊希龄任公司总经理,文俊铎任学堂监督。公司聘请日本技师和景德镇技术工人,引进了当时日本最先进的生产工艺和设备,开启了醴陵由粗瓷生产到细瓷开发的新纪元。独具特色的醴陵釉下五彩瓷就是在这样的背景下研制出来的。采用自制釉下色料,运用国画双勾分水填色和"三烧制"法,生产出令人耳目一新的釉下五彩瓷器。釉下五彩瓷器瓷质细腻,画工精美,清新雅丽,别具一格,釉层下五彩缤纷,呈现出栩栩如生的画面,具有较高的艺术价值和使用价值。它的问世,立即得到业内人士和国内外舆论的极大关注和好评。1909年到1911年,醴陵釉下五彩瓷分别参展武汉劝业会、南洋劝业会和意大利都朗国际赛会,连续获得金牌奖,醴陵瓷器开始名扬华夏,走向世界。"白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬",就是醴陵瓷在当时赢得的良好评价。 真正的釉下五彩瓷,是清末宣统年间由湖南醴陵窑创烧成功的新式瓷器,它是将多种着色剂绘画在瓷胎上再罩一层透明釉,入窑一次高烧成功。这是中国陶瓷发展史上又一个新成就。它的问世受到国内外人士的一致欢迎。在1907-1912年间,曾两次参加过世界博览会,均获得一等金牌奖章。

釉下五彩瓷器的特点

是瓷化强度高,釉面玻璃化程度强,保护纹饰不被外界磨损、防止和减少彩料中铅的毒害,是一种比较理想的彩绘瓷器。当时官商合一的新华公司也以此为鉴,烧制了一批釉下五彩瓷器。图中的笔筒就是当时的产品,它不仅瓷质亮丽,纹饰也是一幅很精美的山水画,画中群峰逶迤,湖光山色,从林村舍,鱼帆垂钓,景观相映成辉,给人一种尘嚣涤尽,心旷神怡之感。此后釉下五彩技术流传开来,许多窑厂也纷纷烧制。有一件“民国三十四年”(1943年)烧制的雄鸡图洗口瓶。一直到解放初期这种瓷品仍在烧制,而且产地并不仅限于湖南醴陵。 由于釉下五彩的各种彩料的烧成温度和烧成气氛都各不相同,要烧制成功是极不容易的。在当时烧制的数量就不多,时今若能收藏到清末民初的精品,也属难得。 釉下五彩瓷是釉下彩瓷的一个细分类。相对于过去的釉上彩瓷,它具有五彩鲜艳、晶莹润泽、永不掉彩三大特点。它的出现比较晚,应是在清代中、晚期以后,现代工艺技术传入中国之时而产生的。宣统年间湖南澧陵的湖南瓷业公司曾为宫廷烧制过这种釉下五彩器,并曾荣获世界博览会金奖。

相关特产

推荐特产

山西土特产高品质 山西特产大全价格

山西土特产高品质 山西特产大全价格的详细介绍及图片!...

特产干货包装要求

特产干货包装要求 的详细介绍及图片!...

在南宁哪里买特产最好 南宁特产去哪买最好

在南宁哪里买特产最好 南宁特产去哪买最好的详细介绍及图片!...

广西玉林特产可以邮寄

广西玉林特产可以邮寄 的详细介绍及图片!...

熬鱼村有什么特产

熬鱼村有什么特产 的详细介绍及图片!...

韶关马坝乳源特产 广东韶关有名特产

韶关马坝乳源特产 广东韶关有名特产的详细介绍及图片!...

江苏无锡惠山区有没有什么特产 惠山区阳山镇土特产

江苏无锡惠山区有没有什么特产 惠山区阳山镇土特产的详细介绍及图片!...

家乡的特产让更多人知道 把家乡的特产介绍给大家

家乡的特产让更多人知道 把家乡的特产介绍给大家的详细介绍及图片!...

石城县特产有哪些 石城有哪些特产和美食

石城县特产有哪些 石城有哪些特产和美食的详细介绍及图片!...

柳州五星街附近哪里有特产卖 柳州哪里能买到正宗特产

柳州五星街附近哪里有特产卖 柳州哪里能买到正宗特产的详细介绍及图片!...

甲子炒特产 甲子特产自制

甲子炒特产 甲子特产自制的详细介绍及图片!...

宁蒗特产特色 宁蒗彝族自治县有什么土特产

宁蒗特产特色 宁蒗彝族自治县有什么土特产的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com