广东潮州柑橘特产 潮州特产水果排名

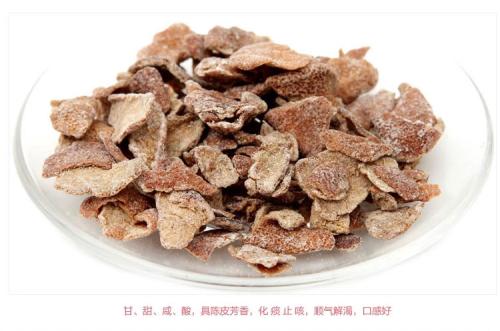

一. 广东省 潮州 潮安区 九制陈皮

潮安县产出的九制陈皮以其优质而连获殊荣,成为名优产品和“绿色食品”,被誉为“中国一绝”。产品畅销全国,远销美国、加拿大和东南亚诸国。

二. 广东省 潮州 湘桥区 潮州老香黄

“老香黄”是药膳类制品,不是花。

“老香黄”原材料是药用植物佛手的果子,大则几斤,小则几两。潮人泡制它时,加蜂蜜,加药材,制作工序繁多。几腌几制,陈封瓦瓮中,直至其油亮漆黑,状态绵绵如膏。切一片泡茶,可治咳喘,理气和胃。一踏入潮人开的凉果店,“老香黄”特有的佛手陈香令人回昧。

“老香黄”制作日子越久身价愈高。一块所谓十年的“老香黄”其价达百元真是比海鲜还值钱。

三. 广东省 潮州 潮安区 咸水粿

四. 广东省 潮州 湘桥区 潮州工夫茶

古代的工夫茶具最少须有“四宝”:小烘炉(白泥火炉)、玉书(赭褐色扁形烧水壶)、孟臣罐(宜兴紫砂茶罐)、若深杯(杯底镌有“若深珍藏”的茶杯)。清初与梁佩兰、屈大均合称“岭南三大家”的诗人陈恭尹写有一首《茶灶》诗:“白灶青铛子,潮州来者精。洁宜居近坐,小亦利随行。就隙邀风势,添泉战火声。寻常饥渴外,多事养浮生。”诗中所写的茶具,都是容易携带的小件,其中已有潮州出产的精致白色泥炉和青色的煮水铛。底镌“若深珍藏”的白地蓝花小瓷杯是康熙年间烧制的,现已贵若拱璧。到了乾隆时期,据俞蛟《梦厂杂著》记载:“炉形如截筒,高约一尺二三寸,以细白泥为主。壶出宜兴窑者最佳,圆体扁腹,努嘴曲柄,大者可受半升许。杯盘则花瓷居多……炉及壶盘各一,惟杯之数,视客之多寡,杯小而盘如满月。”当时还备有棕垫、纸扇、贮水瓶、茶洗等。这一茶具形式除炉子后来改用烽市红泥小炉外,大抵固定沿用到现代。工夫茶的泡饮有一套十分讲究的方式。首先是选水和用火工夫,水要用山泉,小炉木炭最好用榄炭。砂铫煮水至初沸,先将紫砂罐和茶杯淋热,才把福建产乌龙茶叶纳入罐中,粗叶垫罐口,细末垫中层,再以次粗叶装罐面。铫水大沸,即高提砂铫沿茶罐周边注水,切忌直冲壶心,以防冲破“茶胆”,待壶口浮现一层白沫,便用壶盖轻刮,使其随罐而下。再用开水淋罐,既去沫又使茶罐持续升温,凝聚罐中茶叶香味。斟茶入杯时壶嘴要低,目的是使茶汤雅观不起泡,这一程序俗称“高冲低筛”。斟茶时要在几个杯来回斟注,点滴不剩,让茶色、香味均匀,俗谓“关公巡城,韩信点兵。”于是,在一片“请请请”声中,主客各端一杯,举到唇边先闻茶香,然后一啜而尽。初入口时略带苦涩,片刻便香溢齿颊,回味无穷。如果客人多,则主人第一巡(俗称“头过”)不饮。每次以沸水冲茶,都同时淋杯、洗杯,俗谓“烧钟热罐”。连续数次,茶色不浓谓“茶薄”,便须另换茶叶了。近人翁辉东先生较早记录总结工夫茶道,所著《潮州茶经???工夫茶》对工夫茶的品饮有颇为详细的描述。清人俞蚊说:“工夫茶烹治之法,本诸陆羽《茶经》而器具更为精致。”(《梦厂杂著》)后来有些论者便认为工夫茶始于唐代,这一论点并不正确。潮州工夫茶尽管在烹治原理上深得陆羽《茶经》的精髓,但是工夫茶的形成离不开茶史上饮茶的三大革新:条形散茶制作、瀹饮法提倡和紫砂壶出现。条形散茶是明开国之初通过行政命令制作的,《明会典》:(洪武二十四年)诏有司听茶户采进建宁茶,仍禁碾揉为大小龙团。”在此之前,人们都用烹治前须碾末的茶饼。有了条形散茶,才可以改用沸水直接冲泡茶叶(瀹饮)。条形茶更带自然清香,瀹饮法可谓“开千古饮茶之宗”,(沈德符《万历野获编》)此两者,是形成工夫茶的基础。而明代中后期紫砂壶出现后,潮州工夫茶登上闽南粤东生活舞台的条件遂告成熟。紫砂壶的创始人是16世纪初期江南吴颐山书僮供春,其后高手辈出,时大彬改提梁大壶为小壶,专工制作小壶的是明天启、崇祯年间的惠孟臣,他的名字见于清初吴骞《阳羡名陶录》。因为“壶宜小不宜大,宜浅不宜深,壶盖宜盎不宜砥,汤力茗香,俾得团结氤氲”(周高起《阳羡名壶录》),故潮州工夫茶具少不了它。工夫茶罐在很长一段时期都使用孟臣罐(部分是当地枫溪仿制),1975年广东陆丰县明黄廷霖墓中曾出土一件惠孟臣手制紫砂壶,证实明朝末年紫砂壶已在岭南传播。明末清初,潮州与苏州间频繁的商业贸易,使潮商得以将宜兴紫砂壶大量带回潮州作茶具并称之为“苏罐”(蔡鸿生《清代苏州的潮州商人》)。结合前面所引陈恭尹《茶灶》诗,我们可以说,潮州工夫茶肇始于明末清初时期。工夫茶一词原来是形容武夷岩茶的制作工夫,陆延灿《续茶经》引王草堂《茶说》:“独武夷炒而兼焙,烹出之时,半青半红,青者乃炒色,红者乃焙色……既炒既焙,复捡去其中老叶枝蒂,使之一色。释超全诗云:‘如梅斯馥兰斯馨’,‘心闲手敏工夫细’,形容殆尽矣。”又引《随见录》:“武夷茶在山上者为岩茶……其最佳者,名曰工夫茶。”因此,把潮州人整套冲泡品饮武夷工夫茶叶的精致程式命名为“工夫茶”,也就再合适不过的了。

潮州饮茶的历史记载可追溯到宋代。元丰年间,潮州名士吴复古曾向远在黄州的苏轼寄送茶叶,苏轼在《答吴子野》书中写道:“寄惠建茗数种,皆佳绝。”吴复古如果不尝到茶好,怎敢将茶叶远寄给苏轼,茶一开始便成连结友谊的信物。明朝嘉靖年间潮州知府郭子章在《潮中杂记》说:“潮俗不甚用茶,故茶之佳者不至潮,惟潮阳间有之,亦闽茶之佳者耳。”喜欢饮用福建名茶是事实,但由此说“潮俗不甚用茶”就不恰切。今传的明代潮州戏文五种中就有许多饮茶的记述,如嘉靖四十五年(1566)刻《荔镜记》第19出:“(贴)人客,茶请你。”万历九年(1581)刊刻《荔枝记》第8出:“公曰:原来正是媒姨,老汉失接。小七,端椅坐,讨茶食。”万历年间刊《金花女》附刻《苏六娘》中唱词:“你油盐酱醋须看理,人来客往槟榔茶,”均可说明民间饮茶风气盛行,并已成为一种友好的待客之道,虽然当时工夫茶还只在滥觞时期。当代工夫茶继承了这种在饮茶中叙友情、致和气的文化传统,四人用三杯,三人用二杯,每轮总有一人缺饮,使品茶过程“请饮”连声不断,始终洋溢着祥和谦让气氛。潮州城乡人家院庭多以龙缸种莲花,或搭架栽金银花,花朝月夕,良朋知友相聚,烹水冲茶,面对雅洁茶具和精巧工夫,确有无限情趣。近代爱国诗人丘逢甲在客居潮州时有诗赞美工夫茶曰:“曲院春风啜茗天,竹炉榄炭手亲煎。小砂壶瀹新鹤咀,来试湖山处女泉。”(《潮州春思》)在充满诗情画意的环境中,提壶擎杯,低斟慢酌,既是艺术品饮,又能消散尘寰的烦恼,实在是人生一大享受。

五. 广东省 潮州 潮安区 潮汕贡菜

在省城广州的大小食肆,正式上菜前常有一小碟“贡菜”供食客“磨牙”。此“贡菜”切成细长条,看起来绿绿的,吃起来脆脆的。有人说这种“贡菜”是特指某一种植物,有人说与“进贡”皇帝的“贡”有关。二说皆谬,其实“贡”字不过是“酵”字的音转。潮汕方言中有“香到‘贡’倒人”、“臭到‘贡’倒人”的俗语。

加工腌制食品需要发酵,潮人叫“起醅”。发酵是让原料中的微生物快速生长,促其霉化和分解,使色、香、味更诱人,如造酱、造酒和腌青菜等。我国运用微生物发酵制造食品的历史悠久,古语有一个“菹”字,指的就是经过腌制发酵的蔬菜。我国其它地方现在都把“菹”称为酱菜,唯潮人称为贡菜、贡腐、贡菜脯、贡豆干等。

其它地方是将菜骨菜梗或有块头的蔬菜晒干之后放进盐水里或酱油里浸泡,过些日子捞出来就可以吃,如北京和江浙一带的小萝卜干便是。贡菜和酱菜有什么区别呢?区别在于“阴醅”和“阳醅”。

阴醅是将要腌制的食物密封于容器中,让它在“黑暗”中发酵成熟。阳醅则是先将食物密封,等到它“起醅”了,再放到阳光下曝晒,“吸日月之精华”(这是许多“贡”类食品常用的广告词),在阳光下让其自然分解和成熟。时间短则十天半月,如贡菜、菜脯;长则一年半载,如鱼露、贡腐。用阳醅,“吸日月之精华”腌制食品的好处是不言自明的,其特点就香味浓烈,色泽淡黄明亮,有一股淡淡的酒香,诱人垂涎。

“贡”虽不是潮人的独创,但潮人却把一个“贡”字发挥到极致,创造出许多潮汕独有的“贡”类食品,菜脯、贡菜大家都熟悉,本文且不谈,这里只说“鱼露”。腌制鱼露的原料是巴浪、姑鱼和迪仔——鱼露厂师傅简称“巴姑迪”。原料进厂之后,先要将其储存在可容上百担的大鱼窖里;过了些日子,把它分到可容十几担的小鱼穴里;再过些日子,又把它分到大鱼缸里。

晒场占了鱼露厂的大半。许多鱼露厂工人每天的工作就是上班先看天,天气好,就把盖子揭开,让原料曝晒。工人手执一把小桨,时不时往缸里搅拌,把下面的鱼翻上来见阳光。到了晚上,又把盖子盖上。如此反复半年。

在光合作用下,鱼慢慢分解,鱼肉化成鱼汁,鱼骨则下沉缸底。经过熬煮过滤便成了鱼露,成了潮人独创的调味佳品。真难想象吃蚝烙不蘸上等鱼露,能吃出什么感觉!有人说吃鱼露不卫生,其实货真价实的鱼露是最卫生的,因为鱼露的颜色不能用化学色料,是工人用白糖熬制而成的天然“酱色”。

潮人能把一个“贡”字发挥到极致,是因为潮汕有得天独厚的自然条件。韩国泡菜和四川泡菜也很好吃,但吃起来就有一种阴丝丝的感觉,因为韩国泡菜和四川泡菜是不见阳光的,是“阴醅”腌制而成的,没有“吸日月之精华”。韩国的情况,咱不清楚,盆地里的四川和山城重庆比较缺乏“阳醅”的天气条件,所以川人特别渴望太阳,爱唱“太阳出来啰喂……”临海的潮汕地区地处北回归线附近,同时得到太阳神和大海的特别眷顾,一年四季阳光普照、海风吹拂。聪明的潮人,当然要充分利用这种天时和地利了……

“贡”字号食品,是潮人“贡献”给世人的作品之一。

六. 广东省 潮州 湘桥区 潮州香包

潮州是香包的故乡。相传南宋时,潮州便已流传儿童佩戴香包辟暑的习俗。每年端午节,家家户户都制作“扎绒粽球”或用香木雕成“粽球”状,裹以色彩艳丽的绸缎或布料,名曰“辟暑笼”,供儿童佩戴辟暑驱邪,并以示纪念屈原。当时的“辞暑笼”便是香包的始祖。

后来,人们对“辟暑笼”进行改进,把包香木改为用绸缎缝制小袋,内装香料,因其香气袭人,故称“香包”。此外,形制亦变化为千姿百态,并绣上各种花纹图案。到了明代,潮汕的姑娘把香包作为爱情和婚姻的信物。明代潮剧《香囊记》,便是说一位大家闺秀将自己精心绣制的香包赠与一位穷书生作为爱情信物,以表爱慕之意。当时,人们时兴在亲朋戚友结婚喜庆之时向新郎、新娘讨香包之风尚,取其喜气共享,也为婚礼增添了热闹、欢乐的气氛。故潮汕的姑娘婚嫁之前都要预先绣制一批香包,以备装饰洞房和作为赠品,一方面显示其灵巧的针工手艺,另一方面表达了对生活的热爱,对美的追求以及向往幸福美满婚姻的愿望。这种习俗一直沿袭到解放后。

潮州香包的制作,工艺较繁复,其吸取了“潮绣”的针法和技艺,工绣重彩,精雅别致。它选用华丽的绸缎或色布,刷上物象轮廓图稿,然后用五彩丝、绒线或金银线、珠子等绣上各种花纹图案,再剪裁、滚贴成片,然后分片绲边,缝合成型并填充棉絮、香料,再饰以金银线盘金刁锁及玻璃珠、胶片、缨络等饰物。香包的艺术造型大体可分为形象化和卡通化(也有介干两者之间的)两大类型:形象化即是物象造型较写实,物象的结构、比例及装饰花纹比较形象;卡通化则是物象造型局部或整体夸张、变型,如狮子之头、松鼠之尾夸张得与身体一般大;卡通化较之形象化造型概括、生动,更富于情趣。香包的艺术装饰一般采用均衡、对称,具有地方特色的花纹、图案;其设色大胆采用对比强烈的大红大绿。套装的香包往往有6色8色或12色,色彩鲜艳华丽、活泼夺目,富于浓厚的装饰性和潮汕民间艺术特色。

潮州香包品种繁多,丰富多彩,且寓装饰于实用之中。其传统的品种有:香囊、“粽球”、针包、纽绒、结带和瓜子鸡等,现不仅有用于装饰新房和姑娘婚嫁馈赠的小品及礼品,也有用作烟袋、荷包袋、眼镜袋及用于装饰床帐、宫灯、扇子、匙扣和民族乐器的吊坠等。目前,潮州香包有两百多个品种、上千个花色,飞禽走兽、虫鱼、瓜果、古钱、器皿、圣诞礼品……林林总总,不胜枚举。

潮州香包作为闺阁手工、馈赠之物,最初只在民间流传,到了清末才发展成小商品并出口东南亚一带。这出自闺阁之手、散发着浓郁的乡土艺术芬芳的手工艺品,老少咸宜,雅俗共赏。近年来远销西欧、东南亚和港澳等十多个国家和地区,深受中外人士所喜爱,被誉为“东方民间艺术的一颗明珠”!

七. 广东省 潮州 潮安区 磷溪杨桃

据当地农民介绍,磷溪镇特别是溪口片区种植杨桃很早就出名。但随着市场的开放,省外国外水果越来越多,本地产的杨桃因个体小、味中带涩而渐渐被人们冷落,名躁一时的“杨桃乡”陷入尴尬。上世纪90年代中,磷溪有人到泰国去旅游,尝到了又大又甜的“泰国杨桃”,心想,要是当地的杨桃能变成这个样子何愁无人要?于是就带了些许种苗回家,嫁接到本地杨桃树上。很快便挂满了和泰国一模一样的杨桃,又大又甜。开始上市时,因“杨”家有女初长成,认识的人不多,因此不被接受。一两年后,随着人们出国的增多和国家对外贸易的频繁,人们不但知道大杨桃是泰国名,而且在品尝泰国进口的杨桃后,发现无论肉质、果汁都难于跟磷溪嫁接的杨桃相比。于是不但引发了8年前的嫁接狂潮,而且让磷溪的“泰国杨桃”名声大振,身价倍增,批发价从以前几毛钱1公斤发展到现在的高峰期的6元以上,零售价最高峰竟然达到20元1公斤。

如今在磷溪境内随处可以看到成片的杨桃园,一望无际。据一位姓刘的果农介绍,溪口片8个村和山内片近半的农田都种上杨桃,最多的一户超过10亩,少的也有一两亩地。此外,随着多年的摸索,已有不少果农学

八. 广东省 潮州 饶平县 虾蛄

饶平浅海滩资源丰富,虾蛄产量较多。虾蛄产于浅海沙底,喜棲于浅水泥沙或礁石裂缝内,一年四季都可捕捞,春季是盛产期,这时的虾蛄,肥大鲜嫩,肉中含有一条蛋黄,称为“红心虾蛄”,最好吃。

虾蛄是一种营养丰富、汁鲜肉嫩的海味食品。其肉质含水分较多,肉味鲜甜嫩滑,淡而柔软,并且有一种特殊诱人的鲜味。肥壮的虾蛄脑部满是膏脂,肉质十分鲜嫩,味美可口,可惜壳多肉少。但其蛋白质含量高达20%,脂肪0.7%,以及维生素、氯酸、肌苷酸、氨基丙酸等人体所需的营养成分。虾蛄性温、味甘。有补肾壮阳、活血生津、通乳脱毒之功效。

九. 广东省 潮州 潮安区 潮州黄皮子

"黄皮果的植株外观及果实大小、颜色等,都和龙眼十分相似,然而花朵构造却与龙眼大不相同,因为它是橘子、柚子的表亲,和龙眼一点血缘关系也没有。它是芸香科常绿性的小乔木或大灌木,羽状复叶,春季开白色的圆锥花序,花朵数量庞大,但形体微小香气并不明显。

【性味】甘酸而温、微苦、辛。含丰富的维生素C、糖、有机酸及果胶;果皮和叶含挥发油,叶又含酚类、黄酮甙和氨基酸;树皮含小檗碱、黄柏碱、掌叶防己碱等多种生物碱、甾醇、黏液质、酚类成分。果有消食化痰、理气功效,用于食积不化、胸膈满痛、痰饮咳喘等症,并可解郁热,理疝痛,叶性味辛凉,有疏风解表,除痰行气功效,用于防治流行迷人冒、温病身热、咳嗽哮喘、水胀腹痛、疟疾、小便不利、热毒疥癞等症;根可治气痛及疝痛。

十. 广东省 潮州 饶平县 无米果

相关特产

- 潮州特产排名前十名水果

- 潮州特产老药桔有什么功效

- 潮州特产潮聚源老药桔

- 潮州特产水果一览表

- 潮州三宝潮州特产老药桔

- 广东潮州特产正宗陈年老药桔

- 潮州特产分别是哪种水果

- 广东潮汕特产蜜饯柑橘

- 广东省潮州十大特产潮州柑

- 潮州特产陈年咸柑橘

- 潮州特产老药桔什么味道比较好

- 潮州各个地区的特产水果

- 潮汕特产潮州柑图片大全

- 广东潮州特产水果现在有什么

- 潮州的水果特产详细介绍

- 潮州特产老药桔功效

- 广东潮汕特产 油柑

- 广东潮州水果特产介绍

- 广东潮州特产有哪些水果

- 潮州特产老黄桔

- 潮州当地稀有特产水果

- 潮州水果特产是什么品种

- 亿隆博物馆特产

- 敦煌特产直播话术

- 安徽的老家有什么特产

- 炒菜的干豆豉云南特产

- 澳门特产香记猪肉脯

- 赣州兴国特产有哪些小吃

- 上海江杨北路农副土特产品

- 大理在哪儿买特产便宜

- 三亚渔港特产自家晒制龙舌鱼干

- 湖北红安直播卖特产

- 巴马特产有哪些名字

- 山东威海什么特产出名

推荐特产

汾阳买特产去哪 山西汾阳的特产在哪买便宜

汾阳买特产去哪 山西汾阳的特产在哪买便宜的详细介绍及图片!...

宝鸡西府特产 宝鸡特产排行榜

宝鸡西府特产 宝鸡特产排行榜的详细介绍及图片!...

厦门什么糖是特产 厦门特产哪里买最正宗

厦门什么糖是特产 厦门特产哪里买最正宗的详细介绍及图片!...

泰国魔鬼特产 泰国特产最便宜的地方

泰国魔鬼特产 泰国特产最便宜的地方的详细介绍及图片!...

贵州威宁特产苦荞麦 云南高黎贡山苦荞麦

贵州威宁特产苦荞麦 云南高黎贡山苦荞麦的详细介绍及图片!...

湖南媳妇土特产 本地人推荐湖南特产

湖南媳妇土特产 本地人推荐湖南特产的详细介绍及图片!...

湖州特产性价比高 湖州特产有哪些食品店

湖州特产性价比高 湖州特产有哪些食品店的详细介绍及图片!...

延边特产美食批发商

延边特产美食批发商 的详细介绍及图片!...

遵义牛肉干特产店铺推荐

遵义牛肉干特产店铺推荐 的详细介绍及图片!...

送妈妈的贵州特产

送妈妈的贵州特产 的详细介绍及图片!...

海南特产菠萝蜜热带水果 海南哪里菠萝蜜最多

海南特产菠萝蜜热带水果 海南哪里菠萝蜜最多的详细介绍及图片!...

徐州特产直播完整 徐州特产哪里卖的正宗

徐州特产直播完整 徐州特产哪里卖的正宗的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com