蒲城的家乡特产 陕西蒲城十大特产排名

一. 江西省 上饶 信州区 上饶市的特色菜

( 上饶)

二. 湖北省 恩施州 利川 黄莲中的精品---鸡爪莲

三. 湖南省 张家界市 桑植县 家乡菜

四. 广东省 韶关 曲江区 家乡炒辣菜

五. 陕西省 渭南 蒲城县 椽头馍

六. 新疆 伊犁 尼勒克县 伊宁的马鞍和首饰

七. 陕西省 渭南 蒲城县 蒲城水盆羊肉

它是以剔骨鲜羊肉、羊骨加入桂皮、花椒、小茴香、草果等数十种调味料,历经数小时焖煮而成。具体配方外人不得而知,属于商业秘密。食用之前把熟羊肉切成厚片,放进大碗里,浇入肉汤、加味精调味即成。

陇馔有熊腊,秦烹唯羊羹”宋代大文学家苏东坡对秦人的羊羹佳肴大为赞赏。而今,大多数蒲城人的一天正是从一碗水盆羊肉开始的,无论春夏秋冬,每天早晨六点,家家羊肉泡馍店前都排上了长队,人人都急切地盼望着一碗热气腾腾的羊肉汤。这样一来,仅仅一个蒲城县就开了四五十家羊肉馆也就不足为奇了。

关于蒲城水盆的故事,大概可以追溯到商周时期。蒲城自周时就有“周贾国”之称,目前县城还存有贾大夫城池和遗址。而蒲城水盆羊肉的渊源则具有周礼祭祀的基因。《周礼》中就有这样的记载:“以牲郊祭,食味而贵气臭也。煮焖羊肉,以其汁为祭祀之大羹。大羹和贵,其质也。大羹亦作秦羹,孔其汁,须热,临食取之。”这种将肉与汤汁分离的技巧成为水盆羊肉最初的母体形态。秦汉时将其称为“羊肉臐”,唐宋时又叫“山煮羊”。《山家清供》一书中,记述了煮羊肉汤的技巧,指出:“羊作脔,置砂锅内,除葱椒外有一秘法,只用搥真杏仁数枚,活水煮之,至骨亦糜烂。”

关于水盆羊肉,《宋书》中还讲了这样一个故事,大意是:南北朝时,战争不断,百姓遭殃,有个叫毛修之的人被俘之后,由于他有烹调手艺出色,便向宋武帝献羊肉汤,味道鲜美,由俘虏变为太官令,以至后来高升至南郡公。因为一道美食而改变命运的故事却无意中增添了食客们对这碗羊肉的兴趣。

大美为羊,浑身是宝。好的羊肉,要肥瘦相间,入口即化;好的羊汤,要清香淡雅,唇齿留香;好的饼子,要油黄酥软,百食不厌。而兼具这三个“好”的,蒲城水盆羊肉都做到了。其之所以好吃,一是羊肉实在,二是热汤暖胃,三是,麻香四溢。无论是选肉还是熬汤,蒲城水盆羊肉的制作都极其讲究。要将整羊卸为八大块,用水浸泡,使其肉中血渍完全浸出,再按部位放入锅中。

用大火煮沸后撇出浮油,经过一晚上的文火慢焖,此时,肉已脱骨,汤为骨肉之羹汤,清亮微典,其汁浓郁且清香。“水盆羊肉的羊杂中唯独没有羊血,这是因为牲血从周代开始,是作为供奉神灵的祭品,是古人‘血祭’之重品,所以,大羹中没有大食的牲血之物。这正是作为大羹的水盆羊肉正宗与独特的鉴别所在。”蒲城水盆羊肉制作技艺传承人蒙向宏解释道。

蒲城水盆还有一个特点,就是花椒出头。选用蒲城本地所产的“狗椒”,颗粒虽小但麻性强烈,配到水盆羊肉里特别提味。“六七月份,我们一般会选用刚刚成熟的青椒,新鲜且容易入味,吃起来非常过瘾。”罗德虎解释道。

除了汤和肉以外,月牙馍这个配角也是不可或缺的。所泡之馍选用关中小麦面粉,配以老酵头制成半发酵面团,将面团揉制后揪成小剂,擀成碗口大小的圆饼,一切两半呈月牙形,放入烤炉中烤制。据说,这种做法源于新疆的烤馕方法。这里还有一个关于“泡馍”的小故事。

据传,唐肃宗至德二年(公元757年),唐朝军队与借来的大食军队从凉鄯而收两京,一道平息了“安史之乱”。在唐王朝天子的恩准下,部分大食士兵被获准驻兵长安。大食兵行军打仗时常携带一种叫“饦尔木”的类似“馕”的食品,行军打仗旷日持久,士兵携带的“饦尔木”常变干变硬难以下咽,他们就拌以羊肉和羊肉汤食用,这就是“泡馍”的雏形。后来,随着大食兵和当地人的交往日甚,“饦尔木”的制作方法也从军营传播到市井。

与其他非物质文化遗产面临的传承难尴尬困局相比,蒲城水盆羊肉制作技艺的传承情况相对较好。文中的两位省级传承人几乎每年都会接收来自渭南各地的学徒,十几年下来,两人带出来的学徒加起来有四五十个,他们中的一大部分人已经自己开起了水盆羊肉馆。

“就拿我们店来说,每天卖出去3个羊不成问题,从早晨6点到中午12点,就这么一段时间能卖出去二三百碗,收益还是很可观的。我觉得这是吸引学徒的一个重要因素,因为这门技艺能带来直接经济收益。”罗文海希望,他的学徒能把蒲城水盆羊肉馆开到各地,让爱好佳肴的食客们都尝尝蒲城味道。

和罗德虎一样,蒙向宏也有这样的憧憬,不过,他却对蒲城水盆“走出去”这个问题并不乐观。“蒲城水盆羊肉现在面临的局面比较尴尬,真正做得好的馆子,在县里生意就不错,在家门口都能赚钱,不愿意走出去,说到底,就是思想上转变不过来,前怕狼后怕虎,没有人不想把生意做大,但就是怕承担风险;而那些本来就做得一般的,就算想出去开拓市场,也没有能力。”蒙向宏前几年终于突破了自己,准备到西安去开家店,已经购置了门面,却由于种种原因,还是搁置了。不过,他并不担心羊肉馆的发展,蒲城近几年大力发展旅游业,吸引了大批外来客人,这也在很大程度上带动了当地饮食的发展。

“手上掰着坨坨馍,嘴上谝的是闲传,大碗咥着羊肉泡,头上滚滚冒热汗,浑身里外忒舒坦,好像登上了云端。”或许,对蒲城人来说,从这碗羊肉汤里品尝到的不仅仅是鲜香的味道,还有对好日子的希冀和向往。2009年,蒲城水盆羊肉制作技艺入选陕西省非物质文化遗产名录。我们希望,带着周秦汉唐的遗韵,丝绸之路的风采,蒲城水盆能慰藉更多在外的蒲城人浓浓的乡愁,能成为蒲城吸引更多外地人的“活招牌”。

原料

以剔骨“同羊”肉、骨头、桂皮、花椒、小茴香、草果、精盐、味精为原料,分原料处理、煮羊肉、调制熟羊肉三道工序。

风味特点

以剔骨“同羊”肉、骨头、桂皮、花椒、小茴香、草果、精盐、味精为原料,分原料处理、煮羊肉、调制熟羊肉三道工序,食用时用烧饼或白吉馍同吃,佐以糖蒜、辣子酱、鲜蒜瓣,则肉烂汤清,吃而不腻,清醇可口,别具风味为食客们所追捧。

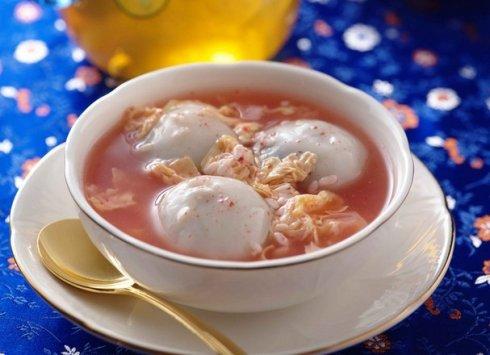

八. 台湾省 基隆 全家福的甜酒酿元宵

九. 黑龙江省 黑河 五大连池 中国唯一的“矿泉牛奶”

新西兰独资黑龙江新鹤王乳业有限公司是由新西兰洪洋集团独资创建的外商独资企业,新西兰洪洋集团是一家以投资房地产、畜牧养殖(牧场)、皮革加工、国际贸易、乳品研发等多元化的投资集团,2003年底投资并购原五大连池鹤王乳业集团,进军中国乳品制造业。

鹤王品牌曾是中国乳品十大品牌,鹤王商标获得“黑龙江省著名商标”,曾是黑龙江省唯一一家出口的乳品企业,产品远销东南亚和中东地区,在海内外获得过良好声誉,生产基地位于刚刚获得“世界地质公园”的五大连池市,该地区风景优美,空气清新,远离工业污染,水草肥美,矿物质丰富,是世界著名的三大冷矿泉产地之一。该地区又地处北纬48度,是优良高产黑白花奶牛的理想饲养地带,由该地区饲养奶牛所生产的新鲜牛奶既无污染又富含丰富的天然矿物质元素。是中国唯一的“矿泉牛奶”生产基地。

十. 西藏 昌都 类乌齐县 康巴的五采天衣

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;”

康巴美,美在它的山水;

康巴美,美在它的传统文化;

康巴美,美在它的如五彩神衣般美妙的服装服饰文化;

康巴美,美在它的创造者——勤劳智慧的康巴人。

藏族人民自古生活在祖国大西南广阔的万里雪域高原上,他们就在世界屋脊上过着 “逐水草而居”的游牧和半收半农的生活。因而在服饰上有独特典型的雪域高原民族风格。由于地域和生活习惯的差异,藏区各地服饰于整体中也各具特色。一般来说,以拉萨、日喀则为中心的卫藏服饰雍容华贵,等级分明;甘青地区的安多服饰富丽堂皇,于统一中局部多变,而居住在藏区东部的康巴人的服装服饰则宽大粗犷、英武健美、豪气洒爽。

康巴,包栝西藏昌都,云南迪庆,青海玉树、果洛,四川甘孜、阿坝等地区,康巴服饰因小区域自然地理环境与地域文化之差异,形成了独具地方特色的康巴服饰习俗,俗称康装。它以其夸张的形制、明朗的色彩、古朴的纹饰、厚重的质地、多彩的款式、深邃的文化内涵,在藏族服装服饰艺术中独树一帜而令人耳目一新。 仅康巴地区的妇女服饰、在民间就有一首古老的民歌这样传唱赞美:

“我虽不是昌都人,昌都装饰我知道,昌都装饰要我讲,铜带环腰口琴吊;

我虽不是贡觉人,贡觉装饰我知道,贡觉装饰要我讲,项殊三串胸前抛;

我虽不是德格人,德格装饰我知道,德格装饰要我讲,头顶明珠金莲抱;

我虽不是霍柯人,霍柯装饰我知道,霍柯装饰要我讲,红绿带几绕满腰;

我是不是达多人,达多装饰我知道,达多装饰要我讲,红绳扎发围头绕;

我虽不是理塘人,理塘装饰我知道,理塘装饰要我讲,发系银盘叮当闹;

我至不是巴塘人,巴塘装饰我知道,巴塘装饰要我讲,银丝缠发额前飘;

我虽不是盐井人,盐井装饰我知道,盐井装饰要我讲,头包风帕腰悬刀。

我至不是昌台人,昌台装饰我知道,昌台装饰要我讲,巴戈盘发宝光耀。”

康巴服饰文化的古老倩影

丰富多彩的康巴藏族服饰,具有悠久的历史和鲜明的民族特点,是居住在藏区东部的康巴人创造的一种独特的实用美术和文化艺术结晶,集中体现着它的创造者——藏族人民无穷的智慧、创造力、艺术修养和审美情趣。

独特的藏族服饰,对于生息、繁衍在世界屋脊的高原藏民族来说,具有特殊的意义。和所有民族传统文化一样,康巴藏族服装服饰的形成也经历了一个长期发展、演进、融会的漫长历史。

在距今4500年左右的西藏昌都卡若遗址中发现的新石器时代的装饰品约有50多件,有笄、磺、环、珠、项饰、镯、贝饰。牌饰和垂饰,质料则有石、玉、骨、贝等。装饰品大部分均磨制光滑,制造精细。这些远古先民创造的人体装饰物,从一开始就显示出它在材质、造型、纹饰、制作工艺等的多样丰富性和独特的区域性特征。

川、甘、青、新疆等地是历史上形成藏族部落和部落活动生息的地区,在接近青藏高原的哈密地区,发现的原始社会公墓出土的干尸,距今有约3000年的历史。古尸的服饰基本特征和康巴藏民族今天的服饰十分相似,如头发梳成许多条辫子,男尸往往头戴毡帽;身穿毛皮或皮革大衣、长皮裤、毛织品长袍;脚穿长统皮靴、靴筒外还有毛织带裹腿;腰间束袋,佩有小铜刀。女尸则身穿毛织品长袍,腰际束带,同时脚着长统皮靴,以毛织带裹腿。皮靴上还附以小件铜制装饰品,各色毛织物的色泽鲜艳。大多以红、绿、褐、黑等色彩组成的大小方格和彩条,非常美观大方。

在青海平安县古墓内出土的画像砖,内容有宴饮、甲骑、仙人、力士、神马等6种图案,其中宴欢人物一臂赤露,今日康巴藏族人仍保留着这种半着衣半裸臂的习俗。据此推断,可见早在公元前11世纪远古藏族先民的服饰习俗里,就已具备了现代康巴藏族服饰的基本结构特征。

据史载:“东女国,(康巴一带)皆披发,皮革制成鞋,其女王服青毛绫裙,下领衫,上披青袍,其袖委地,冬天穿羔裘衣服,饰以纹锦。”

在藏北发现的岩画中的人物形象亦有不少编发者或脑后“披发”长飘的形象,多数人物都着一种裙袍式的皮毛长衣,这些都与文献记载的当地地域及人文特征极为相似。

在青海乐都柳湾墓地还出土了一件彩陶靴,通高 11.6厘米,底长 14.3厘米,陶靴内空,靴为圆形,为夹砂红陶,表面施红色,并绘黑彩,靴帮与靴底衔接处向内凹曲,靴底前尖后方,靴筒绘对称双线回纹,靴饰双线带纹和三角纹,线条流畅,纹路清晰,造型与现代藏式统靴相似,说明早在3000年前的青铜时代,青藏高原的先民已经会制作和穿用具有高原地域特征能防寒保暖的长统靴子,并具备了装饰美化的造型审美能力。

吐蕃早期,藏族人的发型和面饰继承了原始社会的一些习俗。例如“赭面”就是指藏区北方草原牧民习惯用一种赭石色矿质(有资料说亦是一种动物血)涂擦面部,起到防晒、防冻、防风雪、护肤的作用,同时,美饰面容并兼颜宗教信仰色彩作用的习俗。吐蕃人以此俗为美,由于吐蕃时期疆域辽阔,各地区的服饰文化在形成发展过程中,广泛吸取和融合了青藏高原及其周边地区的文化优势,造成了各地区服饰的较大差异,其主要表现在藏区东北部东女,附国,党项等部落的服饰差异上。

相关特产

推荐特产

黑龙江特产麻辣味香肠 正宗俄罗斯食品香肠

黑龙江特产麻辣味香肠 正宗俄罗斯食品香肠的详细介绍及图片!...

洛阳可以邮寄的特产 洛阳可以带走的特产哪里买

洛阳可以邮寄的特产 洛阳可以带走的特产哪里买的详细介绍及图片!...

信阳特产板鸭 信阳板鸭哪里好吃

信阳特产板鸭 信阳板鸭哪里好吃的详细介绍及图片!...

江苏南通特产羊肉 南通的羊肉都是哪里拿的

江苏南通特产羊肉 南通的羊肉都是哪里拿的的详细介绍及图片!...

黄山能买到什么特产 黄山必买特产清单

黄山能买到什么特产 黄山必买特产清单的详细介绍及图片!...

大连哪里买特产又便宜又好 大连特产在哪里买比较好

大连哪里买特产又便宜又好 大连特产在哪里买比较好的详细介绍及图片!...

宜昌的饮食特产 宜昌很出名的土特产

宜昌的饮食特产 宜昌很出名的土特产的详细介绍及图片!...

老宁波土特产直营店 宁波土特产哪里买便宜

老宁波土特产直营店 宁波土特产哪里买便宜的详细介绍及图片!...

青岛旅游有什么可以带回家的特产 青岛适合带走的特产

青岛旅游有什么可以带回家的特产 青岛适合带走的特产的详细介绍及图片!...

寿县都有哪些土特产品牌 淮南寿县十大特产是什么

寿县都有哪些土特产品牌 淮南寿县十大特产是什么的详细介绍及图片!...

杭州临平物美超市有特产吗

杭州临平物美超市有特产吗 的详细介绍及图片!...

去法国要买什么特产 上海特产在哪儿买便宜又好

去法国要买什么特产 上海特产在哪儿买便宜又好的详细介绍及图片!...

Copyright©2012-2022版权所有:www.51chatu.com